2025-11-21 19:54 来源:云南发布

11月20日,全省防汛救灾工作总结会议在昆明召开,会议总结提升“1262”预警叫应机制(以下简称:“1262”机制)的做法经验,表扬全省在防汛救灾中表现突出的集体和个人,安排部署下一步工作。

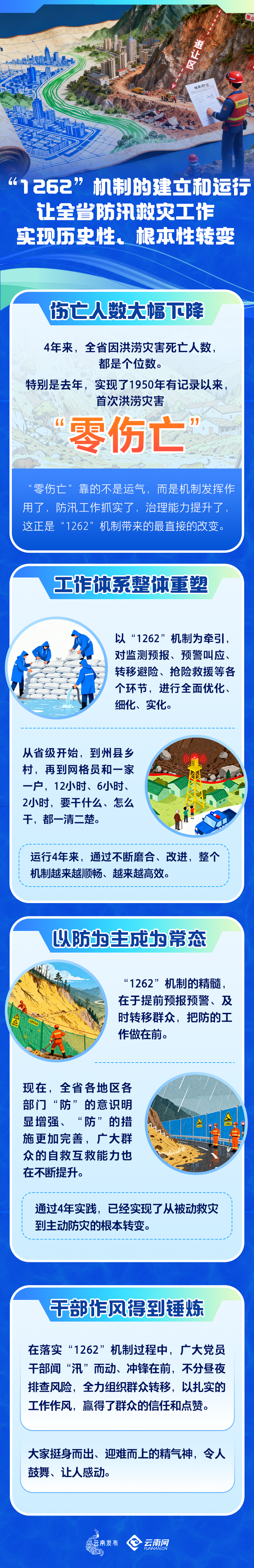

会上,一个数据引人瞩目:去年,云南实现了1950年有记录以来首次洪涝灾害“零伤亡”。

作为全国防汛任务最重的省份之一,云南取得这样的成绩,实属不易。

云南防汛任务为何重?从自然条件来看,云南山地面积占国土面积的94%,暴雨多发、河网密布、地质灾害突出,这些特殊因素的叠加,决定了云南防汛救灾工作更具复杂性和严峻性。极端天气的出现,更是让防汛工作变得难上加难。

据统计,2000年至2021年的22年里,因强降雨引发的洪涝灾害死亡或失踪人数平均每年上百人。在所有灾害中洪涝灾害造成的死亡人数占了一半以上。

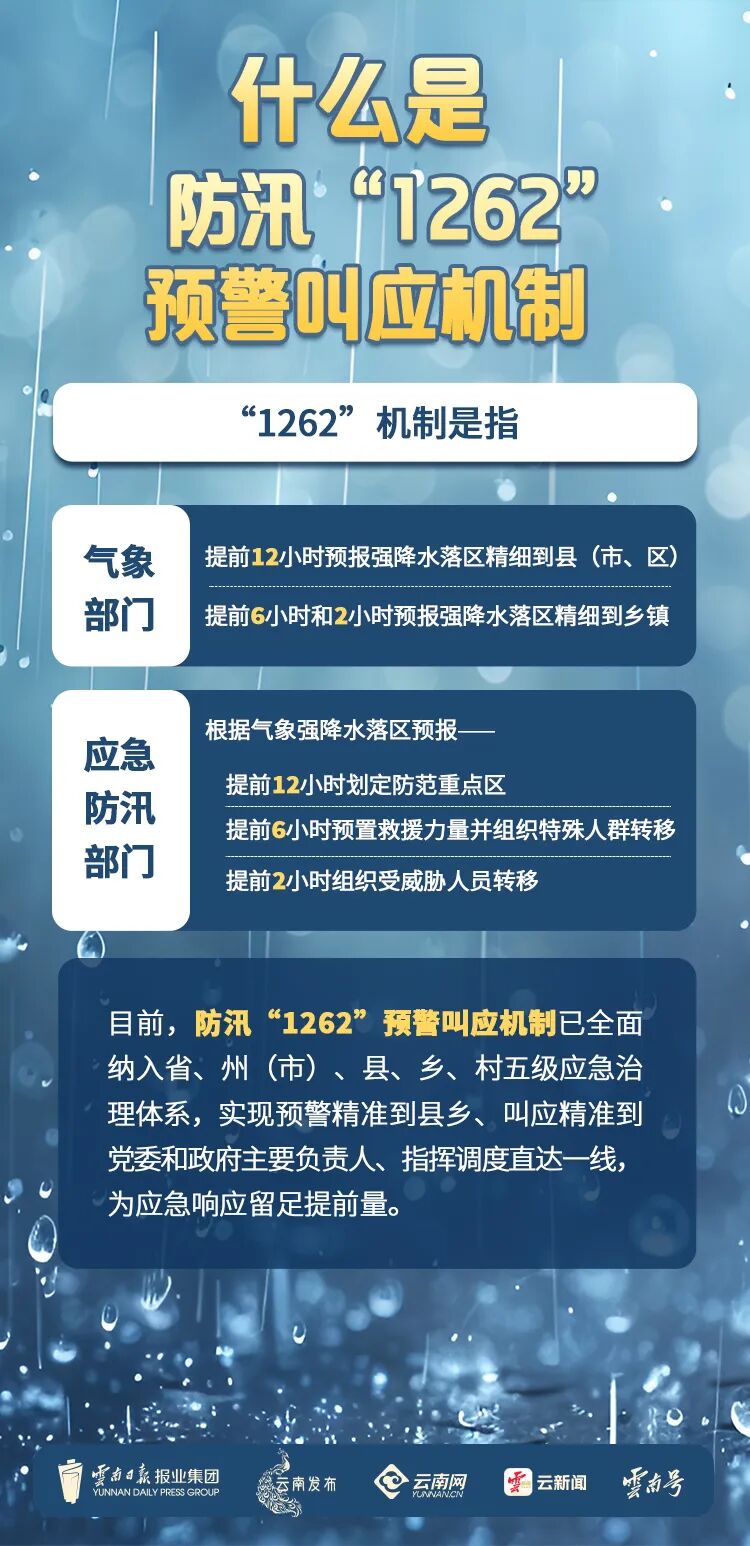

2022年,通过学习借鉴省外先进经验,云南创新建立了防汛“1262”机制。这一机制的精髓,就在于提前预报预警、及时转移群众,把防的工作做在前。

4年来

“1262”机制的建立和运行

让全省防汛救灾工作

实现了历史性、根本性的转变

“1262”机制运行以来

历经4年实践探索

云南有哪些经验和启示?

会上

省委书记王宁

系统总结梳理了8个方面的经验

这些经验贯穿了防汛救灾全过程

1.加强党的领导,是防汛救灾的根本保证,必须坚持党政“一把手”直接抓,以上率下、压紧压实防汛责任。

今年,面对严峻防汛形势,云南要求,凡是有强降雨预警的地区,党政“一把手”夜间要轮流到指挥部值班。

云南在防汛上取得的成绩,与压实主要领导责任是分不开的。全省各级党政“一把手”必须扛牢第一责任人责任,把防汛救灾时时放在心上、抓在手上,每次强降雨前,都要知道雨量有多大、范围有多广,事先研判风险点在哪里,群众该不该转移、怎么转移等等,做到守土有责、守土负责、守土尽责。

2.健全指挥体系,是防汛救灾的关键所在,必须做到指令畅通、步调一致,形成一盘棋的工作格局。

防汛救灾涉及的部门多、层级多,有统一的指挥体系,才能把方方面面的力量统筹起来、联动起来。怎么联动?从实践看,主要有三个重点:部门与部门要联动、区域与区域要联动、预警与应对要联动。

比如,普洱市创新建立上下游防汛联动机制,指挥部对上下游同步预警、同步调度、同步组织群众转移,发挥了很好的作用。

3.精准预报预警,是防汛救灾的先决条件,必须提前预报、叫应到人,为有效防范应对赢得时间、赢得主动。

预报预警快一分、准一分,防范应对就早一分,灾害风险就少一分。对此,云南下了很大功夫。比如,加密气象监测设施。全省累计建成5000多个自动气象站,气象雷达从2022年的18部增加到52部,增长近2倍。

再比如,充分利用应急广播。这在农村特别是偏远山区非常实用。遇到暴雨手机信号中断,就能通过广播“喊话”,叫应到人。目前,应急广播已覆盖全省20户以上的自然村。下一步,云南将不断完善网络、广播等体系,提高预报预警精准性时效性。

4.果断转移避险,是防汛救灾的重中之重,必须以坚决的态度、迅速的行动转移群众,做到应转尽转、不漏一人。

“1262”机制刚建立时,有的群众对转移避险不理解,一些基层干部也有“包袱”,对此,省委态度鲜明:该转移时,就要坚决转、及时转,宁可事前听骂声,不可事后听哭声,这是对群众的生命负责。正是因为转得果断、转得及时,因灾伤亡人数才大幅下降,群众转移避险意识和能力也在不断提高。

实践中,云南不断细化转移避险措施,形成了一套“权责清晰、路径明确、执行有力”的工作体系,重点解决什么情况下转、谁来决策、转到哪里、怎么转移四个问题。

其中,针对“谁来决策”的问题,省里把转移避险决策权交给基层,具体由乡镇还是村组决定,根据实际情况来确定,最终目的就是要“快”,决策更符合实际情况。比如,普洱市镇沅县文夺村,今年6月21日晚突发40年不遇的洪水,村里当机立断,连夜组织群众转移,没有一人伤亡。

5.做实网格管理,是防汛救灾的坚实基础,必须落实到户、责任到人,打通防汛救灾工作“最后一公里”。

基层网格员,人熟、地熟、情况熟,一有险情,就能以最快速度去叫应,去组织转移。2023年以来,云南推行防汛网格化管理,把工作做到了每村每户每人,在隐患排查、预警叫应、转移安置等环节发挥了非常重要的作用。

比如,德宏州芒市吕折村小组,在去年“7·19”山体滑坡中,一名网格员早上6点排查发现地灾隐患,马上组织群众转移,前后仅用16分钟,就将17户34名群众转移到村委会。6点40分左右,就发生了滑坡。如果没有及时发现,不及时转移,后果不堪设想。

下一步,云南各地区将结合实际,进一步优化网格设置,加强培训演练,更好发挥网格员的“前哨”作用。

6.查改风险隐患,是防汛救灾的治本之策,必须强化源头治理,既查又改,早发现、早处置,把风险消除在成灾之前。

风险隐患排查,要突出3个方面:一是重点区域,像河道水库、山洪地质灾害易发区、城乡低洼区,以及学校、医院、养老院等;二是关键部位,像山洪沟口、施工工地、尾矿库,以及交通沿线、景区景点等;三是薄弱环节,像单家独户、在陡坡上的民房,以及临崖临水的民宿、农家乐、网红打卡点等。

各级应急管理、水利、自然资源、交通、住建、文旅、教育、卫生、民政等部门,要结合各自职能,做好风险隐患排查整治工作。

7.强化科技赋能,是防汛救灾的有力支撑,必须广泛运用新技术、新手段,全方位提升防汛救灾能力水平。

做好防汛救灾工作,既要有“土办法”,也要有高科技,把现代信息技术手段运用到风险监测、预警叫应、抢险救援等各环节。

比如,文山州广南县板蚌乡,今年“博罗依”台风期间,运用无人机提前发现了1个滑坡风险点,转移了33户127名群众。

各地区各部门要继续想办法,探索运用人工智能、大数据等数智技术,加强数据共享,不断提升防汛救灾智能化水平。

8.高效抢险救援,是防汛救灾的兜底保障,必须充分准备、科学组织,最大限度减少灾害损失。

防汛救灾,“防”是前提,“救”是关键,重点抓好两件事:一件是救援的力量、人员、物资要提前准备好,一旦发生险情,就能快速行动。另一件是强化救援力量建设。

下一步,省应急管理厅要统筹好各方面力量,进一步完善救援队伍的配备、调动、预置等机制,确保关键时刻拉得出、顶得上、打得赢。此外,要加强统筹协调,打破行政区划,就近就地调集救援力量和物资,早一分钟到达,就多一分希望。

八条经验启示,既是对过往的深刻总结,亦是对未来的明确指引。会上要求,全省各地必须坚持好、落实好,并在工作中不断总结提升。

“1262”不仅是一套机制,也是一种创新的工作模式。它将“人民至上、生命至上”的理念,系统性地转化为一套权责清晰、环环相扣的标准化操作流程,不仅为全省洪涝灾害应对提供科学指引,也可以举一反三转化运用到森林防火、抗震救灾、安全生产等领域,总结推广一批基层干部群众都知道、好操作、用得好的工作机制,为开创云南发展新局面提供更加有力的安全保障。

来源:云南发布