2025-11-21 19:22 来源:七彩云端

一场深刻的机制变革

让云南在应对防汛救灾的巨大考验中

交出了一份历史最好答卷

11月20日,全省防汛救灾工作总结会议在昆明召开,总结提升“1262”预警叫应机制做法经验。“‘1262’机制的建立和运行,让全省防汛救灾工作实现了历史性、根本性的转变。”省委书记王宁说。

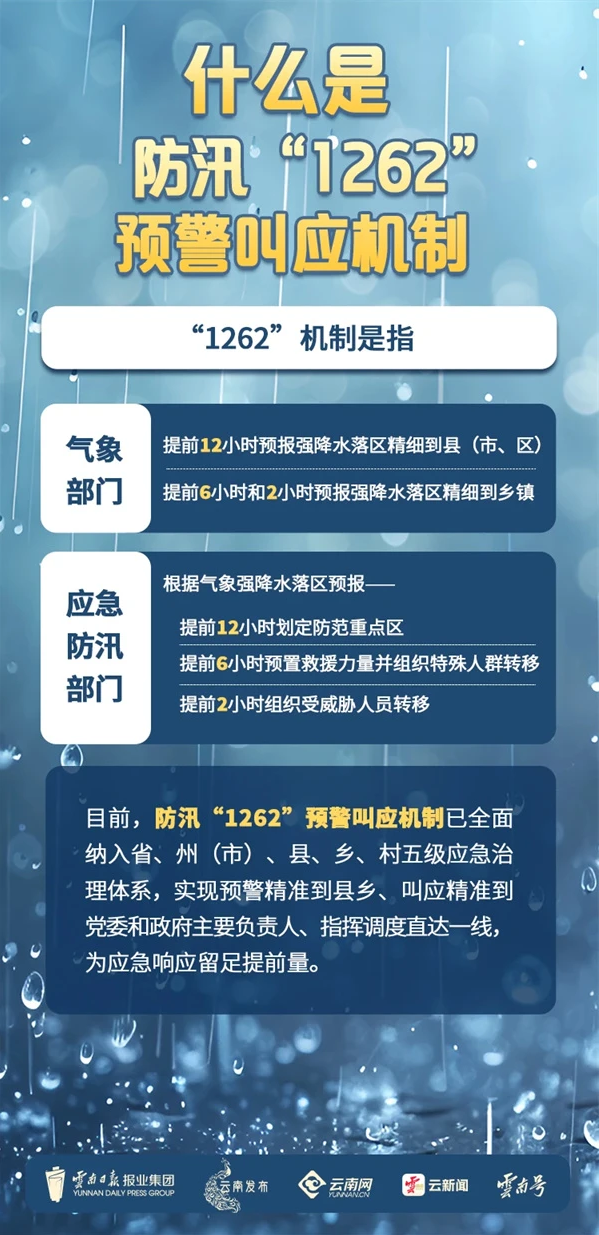

云南暴雨多发、河网密布、地质灾害突出,是全国防汛救灾任务最重的省份之一。省委、省政府下决心改变这种状况,学习借鉴省外先进经验,在2022年汛期创新建立了“1262”预警叫应机制,即:全省各地提前12小时、6小时、2小时发布精细到县、乡镇的强降水预警,完善以气象灾害预警信息为先导、递进式气象灾害预警服务的应急联动机制。

“1262”机制实施以来,全省因洪涝灾害死亡人数降至个位数,特别是2024年,实现了1950年有记录以来首次洪涝灾害“零伤亡”。

“‘零伤亡’靠的不是运气,而是‘1262’机制发挥作用了,防汛工作抓实了,治理能力提升了。”王宁指出。通过4年实践,云南汛期的伤亡人数大幅下降,防汛救灾工作体系整体重塑,以防为主成为常态,干部作风得到锤炼,云南探索出了一条符合省情的防汛救灾新路。

加强党的领导,是防汛救灾的根本保证

今年9月底、10月初,文山州遭受有气象记录以来最严峻的3轮台风叠加冲击,当地州、县、乡各级干部坚守岗位,州、县党政主要负责人全程驻守防办值班,共对47个重点乡镇进行点对点精准调度,实现指挥调度与信息研判无缝对接,有效避免了重大人员伤亡, 12个成功避险案例获应急管理部通报表扬。

2025年9月下旬至10月上旬3轮强台风接连影响云南文山州出现大到暴雨

汛情、险情、灾情瞬息万变,不能层层请示、贻误战机,党政“一把手”必须带头抓防汛,当好“施工队长”,在一线调度,果断拍板,果断处置。面对严峻防汛形势,省委书记王宁6次召开专题会议部署防汛,2次坐镇省防指调度;省长王予波在强降雨期间彻夜值守;有强降雨预警的州(市)、县(市、区)党政主要负责同志夜间轮流值守,乡镇干部全员下沉,村组成立防汛值班小组,形成“省-市-县-乡-村”五级责任链条。

“党政‘一把手’要直接抓,每次强降雨前,都要知道雨量有多大、范围有多广,事先研判风险点在哪里,群众该不该转移、怎么转移,等等,做到守土有责、守土负责、守土尽责。”王宁说。

健全指挥体系,是防汛救灾的关键所在

防汛救灾涉及的部门多、层级多,有统一的指挥体系,才能把方方面面的力量统筹起来、联动起来。怎么联动?普洱市景谷县抱母河村开展上下游联动防汛,气象预警、水位情况、值班安排等都在微信群里第一时间共享。遇到强降雨河水上涨时,大家互相“叫应”。今年“6·22”洪水来得猛,上游的村在微信群里预警,下游两个村的应急队伍迅速带着工具赶到,和上游村的工作人员一起组织转移群众,前后只用了30分钟,就把4个村民小组的76人全部安全转移。“通过上下游联动、相邻村互动、党员干部行动,今年以来,我们抱母河村成功应对了19轮强降雨,累计提前转移群众246人次,实现了‘零伤亡’。”抱母河村党总支书记、村委会主任杨学坤说,“‘搭伙’防汛,‘组团’救灾,共同守护我们的家园。”

除了像抱母河村这样创新建立区域与区域联动机制外,云南各地还探索建立副指挥长带班、联合值班、部门会商,应急、自然资源、水利、气象等部门与部门联动机制,以及预警与应对联动机制,让发布预警的单位明确发什么、怎么发、发完后如何跟踪调度,收到预警的单位知道自己要干什么、怎么干、干完以后如何反馈。通过健全指挥体系,做到指令畅通、步调一致,形成一盘棋的工作格局。

精准预报预警,是防汛救灾的先决条件

预报预警快一分、准一分,防范应对就早一分,灾害风险就少一分。对此,云南下了很大功夫。全省累计建成5000多个自动气象站,气象雷达从2022年的18部增加到52部,预报命中率提高6.5个百分点。今明两年,云南安排了3亿元,继续实施加密气象监测网项目,新建一批自动气象站、气象雷达,以及数智防汛“1262”系统。通过积极向国家有关部委汇报,再争取项目、资金、技术等支持,力争到“十五五”末做到县县有气象雷达、村村有自动气象站。

应急广播在农村特别是偏远山区的作用也不容忽视。今年7月10日,红河州金平县降雨量大于100毫米的有7站,当地提前发布暴雨橙色、红色预警,及时启动应急联合值班值守,通过应急广播村村响、移动短信精准推送等多渠道,叫应到网格员、叫应到村到户到人,为人员转移争取了宝贵时间,成功避免了9起可能造成人员伤亡的自然灾害。

目前,应急广播已覆盖全省20户以上的自然村。通过不断完善网络、广播等体系,做到提前预报、叫应到人,为有效防范应对赢得时间、赢得主动。

果断转移避险,是防汛救灾的重中之重

“1262”机制刚建立时,有的群众对转移避险不理解,一些基层干部也有“包袱”,觉得如果没发生灾害,是不是白转了。“这件事,省委的态度是鲜明的:该转移时,就要坚决转、及时转,宁可事前听骂声,不可事后听哭声,这是对群众的生命负责。”王宁掷地有声。

实践中,云南不断细化转移避险措施,形成了一套“权责清晰、路径明确、执行有力”的工作体系,重点解决了“什么情况下转”“谁来决策”“转到哪里”“怎么转移”4个关键问题,以坚决的态度、迅速的行动转移群众,做到应转尽转、不漏一人。云南明确,当雨量达到临灾预警值时,一律转移避险;当发生险情异动时,一律转移避险;当风险隐患不能准确预判时,一律转移避险;当夜晚风险隐患难以研判时,一律转移避险。省里把转移避险决策权交给基层,最终目的就是要“快”,决策更符合实际情况。今年6月21日晚,普洱市镇沅县文夺村突发40年不遇的洪水,村里当机立断,连夜组织群众转移,没有一人伤亡。

云南以自然村为单位提前找好转移路线和安置点,组织培训和实战演练,仅今年就开展防汛培训1.21万场次、演练5.64万次,覆盖389万人次,让基层干部知道“怎么转、怎么安置”,让群众清楚“跟谁走、往哪儿走”。

做实网格管理,是防汛救灾的坚实基础

2024年7月19日,德宏州芒市吕折村小组一名网格员早上6点排查发现地灾隐患,马上组织群众转移,前后仅用16分钟,就将17户34名群众转移到村委会。6点40分左右,就发生了山体滑坡。当时,很多人可能还在熟睡中,如果没有及时发现,不及时转移,后果不堪设想。

2023年以来,云南推行防汛网格化管理,落实到户、责任到人,打通防汛救灾工作“最后一公里”。目前,全省已有20多万名网格员,他们人熟、地熟、情况熟,哪里有风险隐患,哪家有老人小孩,都很清楚,一有险情,就能以最快速度去叫应,去组织转移。各地正结合实际进一步优化网格设置,加强培训演练,更好发挥网格员的“前哨”作用和托底作用。

查改风险隐患,是防汛救灾的治本之策

抓防汛必须抓隐患排查整治,防患于未然,隐患排查越清楚、风险消除越及时,防汛工作就越主动。

今年初,省防汛办制定了《全省防汛备汛检查工作手册》,明确了具体内容和要求,发现问题,按照项目化、清单化、具体化的要求,一项一项盯、一个一个改,把隐患排查工作做实做细。

2025年7月5日央视《新闻调查》栏目播出《洪水突袭独龙江》画面截图

怒江州独龙江乡山高坡陡、地质脆弱,是全省降水最多、自然灾害最频发的地区之一。当地把预案、人员、装备等做实在日常、预置在灾前。对45个地灾隐患点造册管理,在重点位置预置了挖机、发电机等应急救援设备,做到从容应对。

下一步,云南将坚持每年汛期前都组织全省所有自然村开展一轮风险隐患大排查,汛期中时时排查,加强宣传引导和技术指导,发动群众自觉发现身边的隐患,通过强化源头治理,既查又改,早发现、早处置,把风险消除在成灾之前。

强化科技赋能,是防汛救灾的有力支撑

信息化时代,防汛救灾必须广泛运用新技术、新手段,全方位提升防汛救灾能力水平。今年“博罗依”台风期间,文山州广南县板蚌乡运用无人机,提前发现了1个滑坡风险点,及时转移33户127名群众。目前,省应急管理厅在全省重点风险地区部署了1700多部卫星电话,即便断路、断网、断电,也能保证信息畅通。省气象局会同移动、电信等运营商做的电子围栏,在数字地图上划出一个区域,区域里的人能及时收到手机预警短信。省防汛办开发了“云汛达”APP,“1262”预报一发布,省、市、县、乡、村一直到网格员,就能第一时间收到信息。APP还会提醒基层干部,该做哪些事,做完了还可以反馈。应用这个APP以来,从预警到反馈的时间,比以前缩短了90%。

“做好防汛救灾工作,既要有‘土办法’,也要有高科技,把现代信息技术手段运用到风险监测、预警叫应、抢险救援等各环节。”王宁希望各地区各部门多想办法、继续探索,不断提升防汛救灾智能化水平。

高效抢险救援,是防汛救灾的兜底保障

防汛救灾,“防”是前提,“救”是关键。实践中,云南重点抓好两件事:一是提前准备好救援的力量、人员、物资,一旦发生险情,就能快速行动。怒江州贡山县在独龙江乡预置应急救援物资5000多件,储备的生活物资可以满足群众30天的基本生活,为抢险救援打下了很好的基础,成功应对了今年多轮强降雨,没有出现人员伤亡,群众也没有缺衣少食。二是强化救援力量建设。除了充分发挥消防、森防两支专业队伍的重要作用外,还要加强统筹协调,打破行政区划,进一步完善救援队伍的配备、调动、预置等机制,确保关键时刻拉得出、顶得上、打得赢。

以上8条,既是做法,也是经验,更是要求。王宁强调:“现在,防汛期结束,又进入了防火期。各地区各部门要举一反三,把‘1262’机制的成功做法转化运用到森林防火,以及抗震救灾、安全生产等相关领域,总结推广一批基层干部群众都知道、好操作、用得好的工作机制,推动全省防灾减灾救灾工作不断迈上新台阶。”

从滇西南到滇东北,从独龙江畔到红河沿岸,云南“1262”机制把“人民至上、生命至上”的理念转化为可操作的流程,成为国家防汛抗旱总指挥部推荐的典型经验,去年以来,全省32起转移避险成功案例得到应急管理部通报表扬。从被动救灾到主动防灾,云南正用务实、管用、高效的“1262”机制,守护着这片土地上的人民和家园。

来源:七彩云端