2025-07-23 10:10 来源:云南日报-云新闻

编者按:

人们常说,读万卷书不如行万里路。

课本里的云南,是生物课本的雨林、语文课本的诗意、历史课本的传奇、地理课本的奇观,是音乐课本里回荡的民族歌谣,也是美术课本中流淌的色彩画卷。

暑假已开启,大好时光怎可辜负?是时候让课本里那些灵动的文字挣脱纸页的束缚,在云南这片广袤而神奇的土地上,绽放出鲜活的生命力了。“跟着课本游云南”。第三期旅程中,让我们带着历史课本踏上云南大地,在斑驳的古迹中触摸时光的纹路,在尘封的故事里打捞历史的碎片。

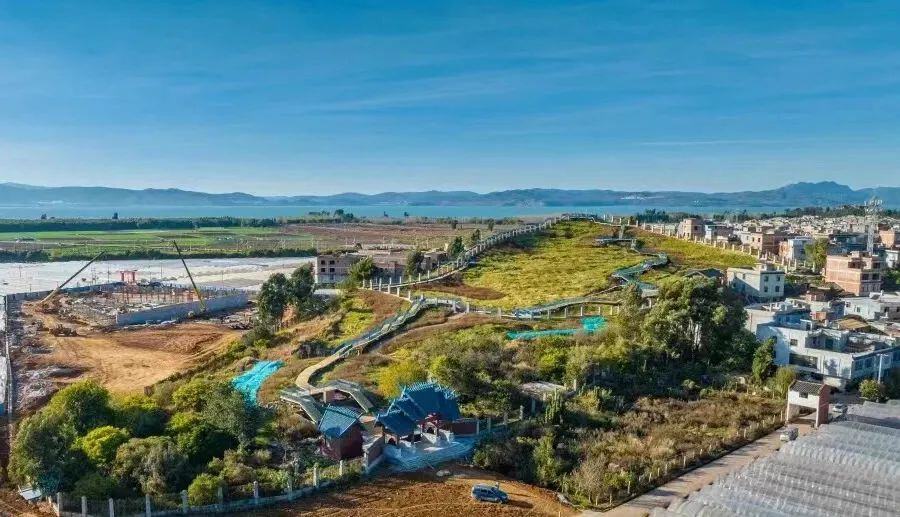

△石寨山古墓群

翻开《中国古代史》中

“秦汉时期的边疆民族”章节

那个神秘的“滇国”总带着几分朦胧

直到1956年石寨山古墓群出土了“滇王之印”

这段被《史记》寥寥数笔带过的历史才变得清晰可触

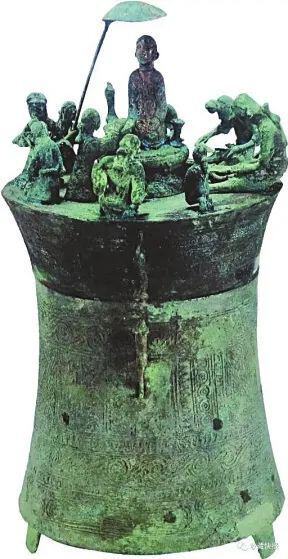

云南省博物馆的 “古滇文明” 展厅里,石寨山出土的贮贝器静静伫立。鼓形的青铜躯体上,立体雕刻着古滇人的战争、耕作——那些凝固在金属上的瞬间,像一部无声的纪录片,将两千多年前的生活场景复刻眼前。

站在这些青铜器前,司马迁笔下“滇王者,其众数万人,其旁东北有劳浸、靡莫,皆同姓相扶”的文字突然有了重量。课本里抽象的“奴隶制社会“”青铜文明”,不再是冰冷的术语,而是古滇国用青铜浇筑的繁华与神秘。

历史课本里“隋唐时期的民族关系”章节提到

“7世纪后期,吐蕃与南诏的关系时战时和”

南诏国(738-902年)在历史进程中创造了辉煌的文明

而大理崇圣寺三塔正是这段历史的物质见证

走进三塔景区,主塔千寻塔高69.13米,十六层密檐式的塔身布满佛龛,塔基上雕刻的莲花纹仍清晰可辨。据《南诏野史》记载,这座塔仿照西安小雁塔建造,却在细节处融入了东南亚佛塔的风格——塔尖的鎏金铜刹带着异域的曲线美。

在三塔倒影池边,看三座塔的身影与蓝天白云共映水中,让人想起历史书里那句“南诏是唐王朝管辖下的地方政权,推动了云南地区的开发”。

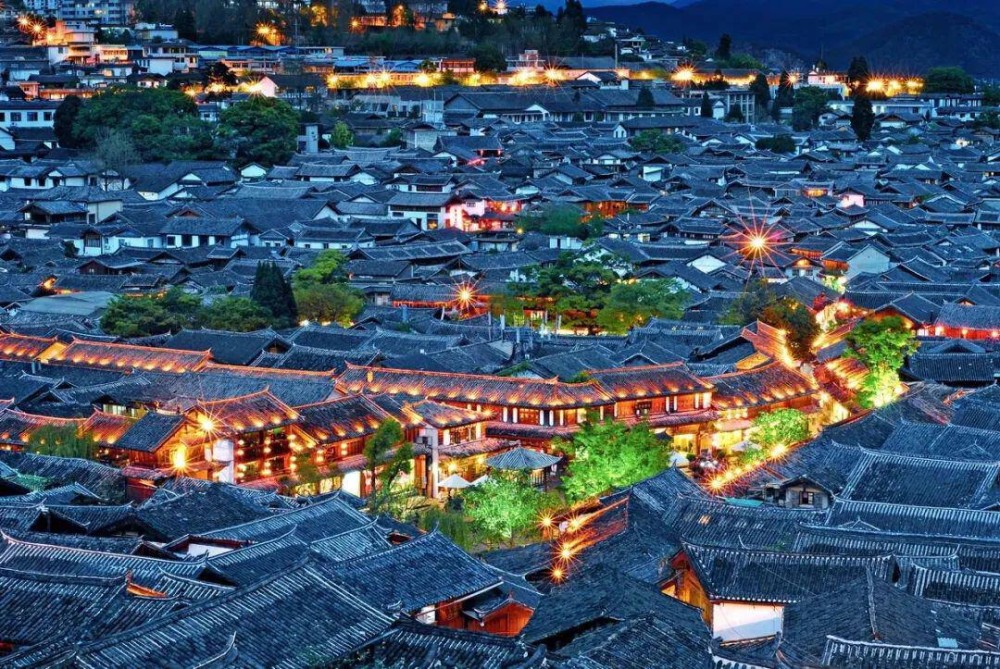

《中国古代史》“宋元时期的商业与城市”章节里

“茶马古道”是串联内地与边疆的经济动脉

而丽江古城

正是这条动脉上最耀眼的明珠

踩在古城的五花石路上,石板被马蹄磨出的凹痕里,藏着明清马帮的年轮——每一道深浅,都是翻山越岭的艰辛刻痕。四方街的“科贡坊”静静矗立,纳西子弟从这里走进中原科举的故事,在飞檐斗拱间写满了民族交融的温度。

茶马古道博物馆里,马帮的铜铃还悬着山间的回响,茶罐里似有余温,皮货上仍带风霜。墙上的商道图清晰铺展着“丽江—拉萨”“丽江—大理—昆明”的脉络,课本里“边疆贸易促民族融合”的字句,突然化作马帮汉子的吆喝、铜铃在峡谷的震荡。站在这里,仿佛能看见负重的骡队在云岭间蜿蜒,听见历史与现实在青石板上共振。

《中国近代史》

“抗日战争时期的文化教育”章节里

西南联大的故事总让人热血沸腾

“为保存教育火种,北大、清华、南开三校南迁,先至长沙,后抵昆明,改称国立西南联合大学”,这段文字背后,是师生们徒步3680里西迁的壮举,是防空洞里坚持上课的坚守,是在艰难岁月中对知识的执着追求。

在昆明云南师范大学校园内的西南联大旧址,“一二・一”运动纪念馆里陈列着闻一多先生用过的烟斗、朱自清先生的备课笔记,还有学生们在铁皮教室里上课的老照片。每一件展品都在诉说着那段艰苦而又充满希望的岁月。

防空洞遗址的墙壁上,还留存着当年师生用粉笔写下的公式和诗句——“千秋耻,终当雪;中兴业,须人杰”,这句校歌歌词,字字铿锵,正是历史课本中“中华民族不屈不挠精神”的最佳诠释。

翻开《中国现代史》“抗日战争中的正面战场”章节,滇缅战役的记载虽篇幅不长,却分量千钧。“1942年,中国远征军入缅作战,滇缅公路成为国际援华物资的重要通道”,这条用血肉铺就的生命线,如今在滇西抗战纪念馆里仍能找到清晰的印记。

位于腾冲的滇西抗战纪念馆,陈列着中国远征军使用的步枪、美军援华的吉普车、滇缅公路施工用的锄头。每一件展品都见证着那段浴血奋战的历史。最震撼的是“中国远征军名录墙”,密密麻麻刻着10万余名官兵的名字,是他们用青春和生命捍卫着国家的尊严。

在这里,历史课本上“中国人民为世界反法西斯战争作出巨大贡献”的表述,化作了一个个具体的名字、一段段可歌可泣的故事。

这个暑期

让我们带着历史书游云南

当你在石寨山的青铜器前驻足

在西南联大的教室里沉思

在滇缅公路的遗迹旁凭吊时

那些历史课本上的铅字会突然活过来

告诉你这片土地上

每一块石头都藏着传奇

每一阵风都带着故事~