2025-11-17 09:45 来源:昭通新闻网

初冬时节,乌蒙山深处的威信县依旧涌动着发展热浪:扎西镇龙溪社区蜡染工作室内,品牌创始人张晓向顾客展示着融合长征精神的非遗作品;麟凤镇的山坡上,“新农人”李甫文正指导工人进行芍药种植;高田乡的方竹笋基地里,省级专家与本地“土专家”共探增产良策……这幅生机画卷,正是威信县“十四五”期间人才振兴的生动答卷。

5年来,威信县将人才视为乡村振兴的“核心密码”,打出引才、育才、用才、留才“组合拳”,让昔日“人才流失地”蜕变为“春暖燕归巢”的创业热土。

在这股回归的热潮中,暨南大学旅游管理硕士张晓颇具代表性。2017年,她被家乡的发展前景和扶持政策吸引,毅然返乡创立“春圆”蜡染品牌,成功将传统工艺与红色文化元素相融合,其作品因设计新颖、内涵丰富而备受市场青睐。

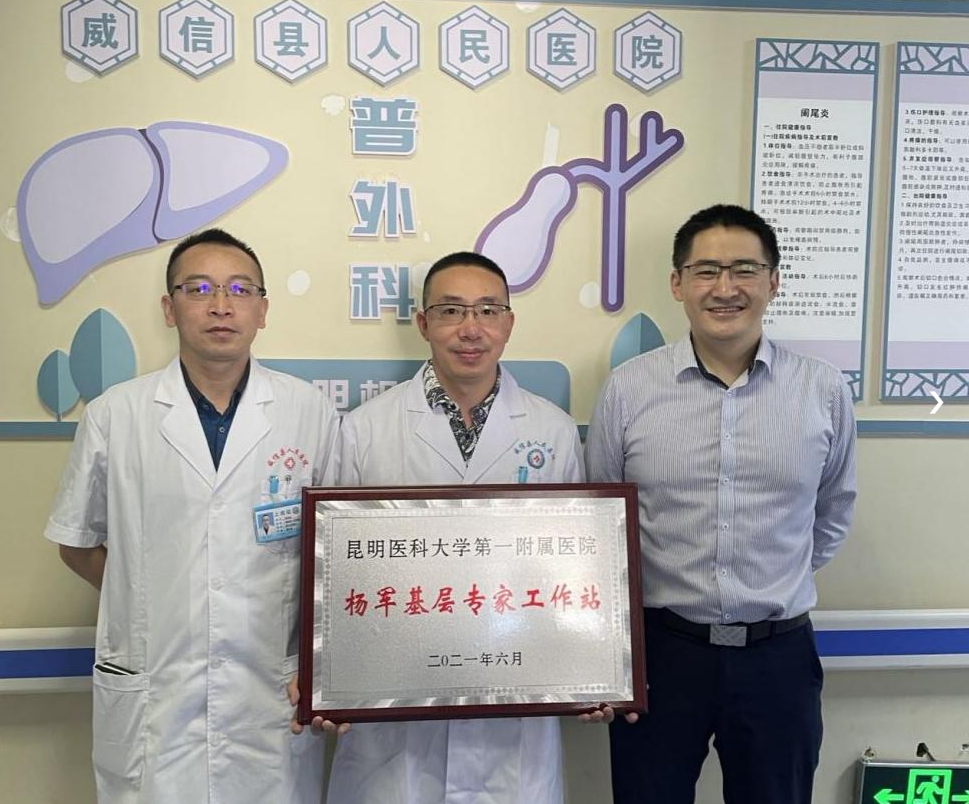

张晓的成功,激发了更多游子返乡创业的热情。在昆明医科大学第一附属医院工作的肿瘤外科专家杨军,便是另一位典型。杨军于2020年回到威信筹建基层专家工作站,通过手术带教、术后管理指导,让县人民医院成功独立开展多项高难度腹腔镜手术,填补了县域技术空白,让威信百姓在家门口就能享受优质医疗服务。

“十四五”以来,威信县建立在外人才库,成功引导9400余名优秀人才返乡兴业 ,创办超万个经济实体,涵盖医疗、农业、文创、电商等领域,催生近万个就业岗位,为乡村发展注入全新活力。

与此同时,一批扎根乡土的“新农人”也在政策培育下崭露头角。麟凤镇的李甫文从几亩试验田起步,如今已将芍药种植规模扩展至1300余亩。他成立的凤兴中药材种植专业合作社,采用“公司+合作社+基地+农户”模式,已吸纳300余名群众参与种植。

“我的初衷是给老百姓带来福利。”李甫文朴实的话语中透着坚定,“有些农户没钱,我们可以先提供种苗、技术,产出销售后再还成本。”望着连绵青山,他描绘着心中的蓝图:“计划5年内将种植规模扩展至5000亩,让芍药成为威信百姓增收的支柱产业,让家乡不再有留守儿童和空巢老人。”

这番转变并非偶然。5年来,威信县整合多方资源,围绕特色产业开展“订单式”精准培训,累计培训2.29万余人次。这些手握科技之锄、心怀乡土之情的“新农人”,正在成为推动现代农业转型升级的中坚力量。

人才振兴的画卷上,不仅有返乡游子的浓墨重彩和本土人才的茁壮成长,还有高端智力的精心点缀。高田乡坞城村的方竹笋示范基地里,云南省林业和草原科学院的专家团队成员常穿梭其间,提供从育种到病虫害防治的全流程指导。

“我们的目的主要是为威信县培养一批乡土人才。”西南林业大学方竹培训专家董文渊说,“通过技术传播,打造一系列的示范样板,把威信县最有特色的生物资源方竹打造成生态经济资源基地,真正让绿水青山变为金山银山。”

这样的科技赋能,正是威信县“柔性引才”机制的生动体现。“十四五”期间,威信与16所高校及科研院所建立稳定合作关系,27个专家工作站的设立,36位高层次产业顾问的加盟,共同为特色产业发展注入了源源不断的科技动能。

巧合的是,威信县“鲲鹏计划”人才、县林草局高级工程师黄维正是董文渊的学生。2010年起,黄维潜心钻研方竹培育技术,成立方竹专家工作室,开展精准施肥、低效林改造等试验,使栽植5年的方竹盛产期亩产鲜笋最高达500公斤,亩产值达5000元。近年来,他深入村组手把手培训竹农超3000人次,早已成为村民信赖的“黄专家”。

人才赋能的成效,最终真实地体现在发展数据中。“十四五”期间,威信县人才资源总量从3.49万人增至4.13万人,增长0.64万人,增幅18.34%。数据背后,是万千人才的汗水与智慧。“回顾‘十四五’,我们深切感受到,人才是乡村振兴中最具活力的要素。”威信县公共就业和人才服务中心负责人深有感触地说,“5年来,我们通过打造‘归雁经济’、培育‘新农人’、借力‘智囊团’,成功突破了人才瓶颈。未来,我们将继续深化人才发展体制机制改革,让威信成为近者悦、远者来的沃土,为乡村全面振兴提供坚实的人才支撑。”

乌蒙巍巍,见证山乡巨变;赤水长流,诉说人才故事。从文创青年张晓、医疗专家杨军,到“新农人”李甫文、科技人才黄维,威信县的万千人才用奋斗书写了山乡巨变的时代史诗。这片红色沃土,正因人才的浸润而焕发出前所未有的生机与希望。

通讯员:刘绍琴 杨珠艳 文/图