2025-08-26 20:20 来源:昭通新闻网

清晨六点的昭通,乌蒙山的薄雾还未散尽,清官亭公园的石板路上已响起细碎的脚步声。一群身着练功服的人分散在古柏下、荷塘边,有的扎着八步,一拳一脚刚劲有力;有的挥舞着长刀,寒光在晨雾中一闪而过。拳风裹挟着呼吸声,与金沙江的涛声隐隐呼应————这是昭通清拳流传百年的日常,也是一座城市与武术的深情羁绊。

昭通清拳,不是某一种拳法的独称,而是邹家拳与彭家拳的合称。清末民初,两位武林宗师邹若衡、彭勤在这片土地上开宗立派,以拳为刃、以义为魂,将南少林的刚猛、自然门的灵动与乌蒙山民的坚韧熔铸一体,留下了一段“拳护家国、义传千里”的传奇。如今,这门拳法已成为云南省非物质文化遗产,从昭通的街巷院落走向全国,甚至远渡重洋,在异国他乡绽放出中华武术的光芒。

武脉源流

昭通,地处云、贵、川三省交界,自古便是“锁钥南滇、咽喉西蜀”的要地。清末年间,战乱如潮水般席卷全国,太平天国运动的余波、地方军阀的混战,让许多武林高手被迫离开故土,流落至此。也就是在这个动荡的年代,昭通武术的火种,悄然点燃。

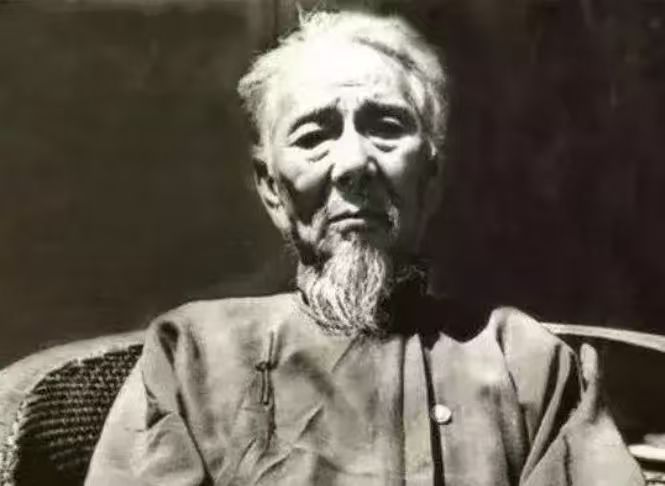

1884年,邹若衡出生在昭阳区炎山一个普通农家。他自幼便与别的孩子不同,不喜欢田间劳作,却总爱拿着木棍模仿江湖艺人的拳脚。1896年,一场意外的相遇,彻底改变了他的人生——邹家收留了一位名叫万振坤的落难武士。没人知道,这位沉默寡言的客人,竟是太平天国翼王石达开麾下的大将。1863年,石达开在鲁甸梭山遭遇伏击,万振坤与部队失散,辗转多年后才来到炎山。

“恩人收留我,我无以为报,便将这身武艺传予令郎吧。”在邹家的两年里,万振坤将南少林拳的精髓倾囊相授。邹若衡天资聪颖,又肯下苦功,每日天不亮就上山练拳,拳头砸在树干上,直到指骨渗血也不歇息。他不仅学会了双狮解带、六合连环、四门反卦等七个套路,更悟透了南少林“刚劲有力、落地生根”的真谛。后来,邹若衡又接触到自然门的打法,将其灵活机动的特点融入所学,逐渐形成了自己的风格——拳路短小精悍,招式刚猛逼人,每一招都直指实战,这便是邹家拳的雏形。

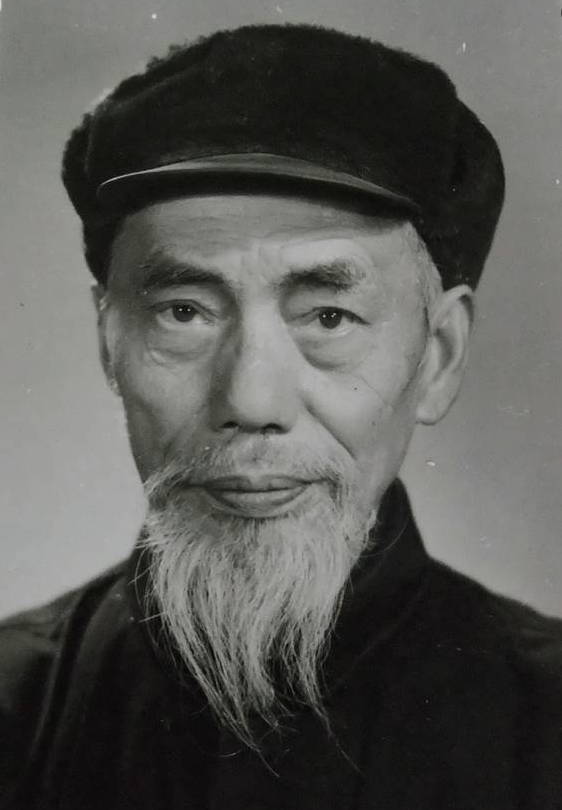

同一时期,在昭阳区青岗岭回族彝族乡,另一位武术大师也在悄然成长。1899年出生的彭勤,自幼体弱,却有着一股不服输的韧劲。他听闻四川宜宾有位名叫马德胜的武师武艺高强,便徒步数百里拜师学艺。在四川的几年里,彭勤白天打杂,晚上练功,从扎马步到练手法,从不偷懒。马德胜见他忠厚勤勉,便将毕生所学传授于他。后来,彭勤又游历各地,向不同门派的武师请教,最终融各家之长,创编出十二连环手、十二连环拳、八大一掌劲等独特套路。他的拳法结构严谨,讲究“四面迎敌,八方出击”,手法有表、搞、盘、挂、宰、剁等十余种,腿法以扫趟、弹腿为主,步法更是独创“丁不丁,八不八,吞吐浮沉有变化” 的丁八步,人送外号“义侠”。

彼时的昭通,两位宗师未曾谋面,却共守铁律——他们都将“习武先习德”作为信条。邹若衡定下规矩:“没有修养的不传,道德不好的不传”;彭勤则告诫弟子:“习武不是为了打架,是为了强身健体、卫国为民。”这种“德先于技”的理念,为昭通清拳埋下了最珍贵的精神内核。

更富传奇色彩的是,1896年,邹若衡在昭通结识了龙云与卢汉。三人年龄相仿,都有一身武艺,又都心怀报国之志,很快义结金兰,并称“金沙江三剑客”。后来,三人一同加入滇军,邹若衡因武艺高强,被云南陆军讲武堂总办唐继尧看中,担任副官兼侍卫长。一次,法国一拳师在昆明设擂,连败滇中武林人士,气焰十分嚣张。邹若衡向唐继尧推荐龙云:“我这位兄弟武功高强,定能为国争光。”龙云不负所望,在擂台上以邹家拳的招式将法国拳师打倒在地,一时名声大振。后来,龙云平步青云,成为执掌云南的“云南王”,而邹若衡也因这次举荐,更添一段江湖佳话。

烽火丹心

1937年,抗日战争全面爆发。当“大刀向鬼子们头上砍去”的歌声传遍全国时,昭通的武者们没有置身事外——他们放下拳谱,拿起钢刀,用毕生所学保卫家国。

1938年,彭勤随卢汉率领的60军开赴鲁南,参加台儿庄战役。出发前,他将自己的拳谱交给弟子卢昌荣,嘱咐道:“我若不能回来,你一定要把彭家拳传下去,让后人记得,咱们昭通人有血性。”在战场上,彭勤担任大刀二队副队长(副师级),他带领队员们用大刀与日军拼杀。日军装备精良,却没料到这支中国军队的刀法如此凌厉——彭勤的十二连环手在近战中发挥得淋漓尽致,一招“封闭擒拿”能夺下日军的步枪,一记“扫堂腿”能扫倒一片敌人。

台儿庄战役打得异常惨烈,3453名昭通勇士长眠在鲁南的土地上。如今,辕门口广场共赴国难的石碑上刻满了烈士的名字。彭勤侥幸存活,却也满身伤痕。他回到昭通后,从不提及自己的战功,只对弟子们说:“大刀砍向鬼子,是咱们武者的本分。” 这段经历,让彭家拳多了一份家国情怀。此后,他教拳时总会讲起台儿庄的故事,告诉弟子们:“武艺再高,若不能保家卫国,也只是匹夫之勇。”

与彭勤不同,邹若衡的战场在后方——他担任护国军总司令蔡锷的警卫副官,负责蔡锷的安全。1916年,护国战争爆发,蔡锷率军进军四川,邹若衡始终伴随左右。一次,部队在行军途中遭遇伏击,子弹如雨般袭来。邹若衡将蔡锷护在身后,凭借邹家拳的“四门反卦” 招式,左挡右闪,硬生生杀出一条血路。蔡锷曾对人说:“若没有若衡,我早已命丧沙场。” 后来,蔡锷患上喉疾,需前往日本治疗,邹若衡才离开军旅,回到昭通专心授徒。他常对弟子们说:“我创立邹家拳,最初是为了抵抗外来侵略,如今你们练拳,也要记得‘强身健体,保家卫国’的初心。”

民国时期的昭通,武术氛围空前浓厚。邹若衡在昆明、昭通两地广收弟子,四川军阀杨森也曾拜他为师;彭勤,同样门下弟子众多。那时的昭通街巷,随处可见练拳的人——孩童们在院子里扎马步,成年人在空地上练套路,甚至连商人、书生也会抽空学几招防身。武术,不再是江湖艺人的谋生手段,而是成为昭通人精神的寄托。在那个动荡的年代,一拳一脚的力量,让人们看到了活下去、站起来的希望。

薪火永续

1949年,中华人民共和国成立,昭通武术迎来了新的发展机遇。各级政府贯彻“发展体育运动,增强人民体质”的方针,武术从民间走向更广阔的舞台。

彭勤在20世纪50年代至70年代,创办了多所武术学校。他的教学与众不同——除了教弟子练武,还教他们描红练字、学药疗伤,每天晚上都会给弟子们讲岳飞、文天祥等民族英雄的故事。“练武先做人,做人先立德。”这是彭勤常挂在嘴边的话。他的弟子中,有不少人后来成为医生、教师,他们不仅传承了彭家拳,更传承了彭勤的侠义精神。有一次,一位弟子在行医时遇到劫匪,他用彭家拳的“擒拿”招式制服劫匪,却没有伤害对方,只是教育道:“做人要走正路,不要做伤天害理的事。”

1974年,是昭通武术史上值得铭记的一年。这一年,昭通武术队出席云南省第四届运动会,获得团体总分第六名;同年10月,昭通少体校开设武术班,第一期就招收了上千名学员,随后3期累计招收5000余人。一时间,昭通掀起了练武热潮——清官亭公园、广场、学校操场,到处都是练拳的身影。有老人回忆:“那时候,每天清晨,公园里的人比菜市场还多,大家都跟着教练练拳,连老太太都要学几招太极。”

20世纪80年代初,随着《霍元甲》《少林寺》等武侠影视作品的热播,昭通人对武术的热爱达到了顶峰。电影院里,《少林寺》上映时场场爆满,有人甚至连看十几遍;街头巷尾,孩子们拿着木棍模仿电影里的招式,嘴里喊着“少林功夫好”;金庸、古龙的武侠小说更是供不应求,年轻人一边看小说,一边对照着练习清拳的套路。邹锡彪曾回忆:“那时候,每天都有人上门拜师,我家的门槛都快被踏破了。”

1979年,云南省第五届运动会上,昭通选手大放异彩——胡常鑫获得男子剑术冠军,赵强获得传统器械双刀冠军。这是昭通武术第一次在省级赛事中斩获金牌,消息传回昭通,全城沸腾。此后,昭通武术队不断在各类赛事中获奖,清拳的名气也越来越大。1988年4月,邹若衡的弟子率队参加云南省武术气功观摩会,表演的邹家拳套路获得优秀奖,并被选拔参加全国武术气功交流会;1990年9月,邹若衡之子邹锡彪(邹家拳第二代传人)倡导并组织武术义演,在清官亭灯光球场连续演出3天,筹集资金3000余元,全部捐给第十一届亚运会。这是昭通武术第一次以“义演”的形式参与公益,也让更多人看到了武术的社会价值。

2013年,一个重要的决定改变了昭通武术的命运——邹家拳与彭家拳正式合称为“昭通清拳”,并共同申请非物质文化遗产保护。为什么叫 “清拳”?昭通武术协会负责人李文仲解释:“一是因为两位创始人都生于清末民初,二是取‘清正、清明’之意,传承武者的浩然正气。”2014年,昭通清拳成功入选云南省第三批非物质文化遗产名录,这门流传百年的拳法,终于有了官方的“身份认证”。

非遗的身份,让昭通清拳迎来了新的发展机遇,也让传承人感受到了沉甸甸的责任。

这些年,臧尔荣一直在为邹家拳的传承奔走。他创办武馆让孩子们练武艺传承家国情怀。

还有更多的人在为昭通清拳的传承努力,彭家拳第三代传人彭志飞,便是其中之一。他在昭阳区二小设立了彭家拳传习点,每周都会去学校教孩子们练拳。“孩子们学得很认真,一招一式都很用心。”彭志飞说。2023年,传习点迎来了几位特殊的学员——来自英国的杰夫及其两位弟子。杰夫是彭家拳的第四代弟子,师从彭家拳传人温林军,在英国练了多年彭家拳。2011 年,他第一次来到昭通,认祖归宗并学习正宗的彭家拳套路;2023 年,他再次来到昭通,带着自己的弟子向彭志飞请教。

那天的传习活动上,孩子们为杰夫表演了彭家拳的基本功,杰夫则带着弟子演示了自己的练习成果。彭志飞仔细观看后,耐心地指出不足,还教了他们一套新的套路。“回去后要好好练习,把彭家拳、把中国武术发扬光大。”彭志飞叮嘱道。杰夫连连点头:“我会的,我要让更多英国人了解昭通清拳,了解中国文化。”

如今,昭通清拳的传承已形成了“老中青”结合的梯队——老一辈传承人整理文献、培养弟子;中年传承人活跃在学校、社区,开展普及教学;青少年学员认真学习,成为未来的希望。武术培训班常年开班,在全国乃至国际的武术比赛中,总能看到昭通清拳的身影。

站在望海楼公园的湖边,看着练拳的人们,不禁想起邹若衡的一句话:“拳术是有形的,精神是无形的。”昭通清拳的百年传承,传的不仅是一招一式的拳法,更是一种不畏艰难、自强不息的精神,一种家国为先、侠义为怀的精神,一种开放包容、与时俱进的精神。

从清末乱世的火种初燃,到民国烽火中的家国担当;从新中国成立后的热潮涌动,到新时代非遗保护的新生——昭通清拳的发展见证了昭通的沧桑巨变,也融入了昭通的血脉之中。

如今,乌蒙山依旧巍峨,金沙江依旧奔腾,昭通清拳也在这片土地上继续传承。或许,未来的某一天,当我们提起中国武术,除了少林、武当,还会想起昭通清拳——想起邹若衡的刚猛,想起彭勤的侠义,想起那些为传承而坚守的人,想起这座城市与武术的百年情缘。

而这,就是昭通清拳最动人的故事——拳里藏功夫,拳外藏家国。

记者:莫娟

图片来源于网络