2025-08-07 09:25 来源:昭通新闻网

开栏的话:昭通地处长江上游、金沙江下游、赤水河源头,是保护长江生态环境的源头防线和建设重要生态安全屏障的主战场,生态地位突出、功能特殊。为全面深入贯彻习近平生态文明思想,奋力谱写生态文明建设排头兵昭通篇章,昭通积极推进“生态强市”建设。《昭通日报》从即日起开设《生态强市》栏目,展示昭通“生态强市”建设成效。“逆流而上的昭通”系列报道由昭通市融媒体中心与长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局联合推出,紧紧围绕筑牢长江上游重要生态安全屏障、维护生物多样性、加强长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南段保护工作,开展有深度、有温度、有厚度的新闻宣传。

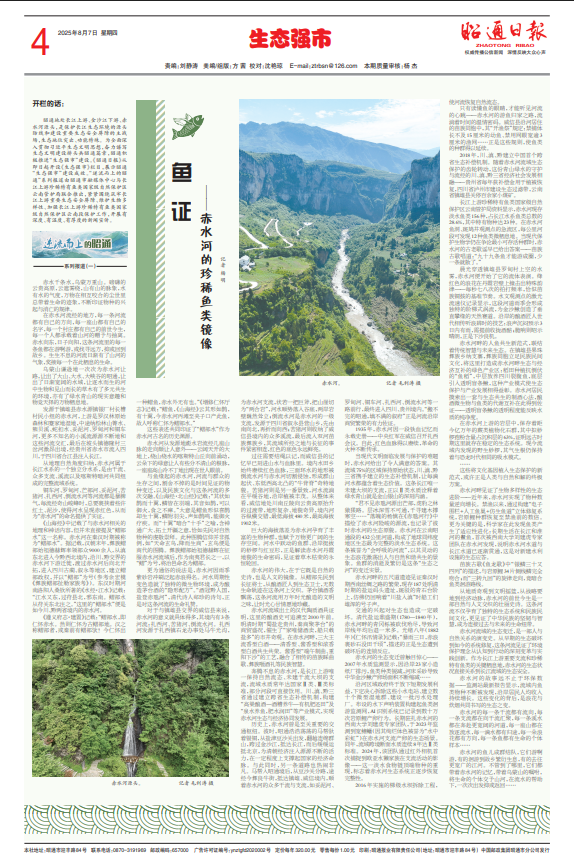

赤水千条水,乌蒙万重山。磅礴的云贵高原,云遮雾绕,山有山的脉象,水有水的气度,万物在相互咬合的尘世里总带着生命的迹象,不断印证物种的兴起与消亡的规律。

在赤水河流经的地方,每一条河流都有自己的方向,每一座山都有自己的名字,每一个村庄都有自己的前世今生,每一个人都承载着山河的赠予与抽离。赤水向东,日子向阳,这条河流里的每一条鱼都在游啊游,或找寻远方,抑或回到故乡。生生不息的河流日渐有了山河的气象,奖掖每一个在此栖息的生命。

乌蒙山谦逊地一次次为赤水河让路,让出了大山、大水、大峡谷的昭通,让出了日渐宽阔的水域,让逐水而生的河中生物和见山而长的草木有了多元共生的环境,亦有了绿水青山的现实意趣和物竞天择的万物栖息地。

发源于镇雄县赤水源镇银厂村长槽村民小组的赤水河,上游是罗汉林原始森林和蹇家地湿地,中途纳松林山箐水、熊贝溪、蛇扣水、妥泥河、罗甸河和铜车河,更多不知名的小溪流源源不断地和这些河流交汇,最后在坡头镇德隆村三岔河激昂出境,经贵州省赤水市流入四川,于四川省合江县注入长江。

从地理自然角度归纳,赤水河属于长江水系的一个独立分水系,是由干流、众多支流、溪流以及喀斯特暗河共同组成的完整流域系统。

铜车河、罗甸河、芒部河、妥泥河、苦猪河、扎西河、倒流水河等河流都是暴脾气,每流经奇山峻峰时,总要裹挟着些许红土、泥沙,使得河水呈现赤红色,从而为“赤水河”的命名提供了实证。

《山海经》中记载了与赤水河相关的地理和神话内容,但并未直接提及“鳛部水”这一名称。赤水河在秦汉时期被称为“鳛部水”。据记载,汉朝末年,彝族鳛部始祖德赫辉率领部众9000余人,从滇东北进入今黔西北境内,沿川、黔交界的赤水河下游迁徙,渡过赤水河后向北开拓,进入四川古蔺、叙永等地区,建立鳛部政权,并以“鳛部”为号(参考余宏模《彝族鳛部扯勒家族考》)。东汉时期河南洛阳人桑钦所著的《水经·江水》记载:“江水又东,过苻县北,邪东南。鳛部水从苻关东北注之。”这里的“鳛部水”便是如今川、黔两省境内的赤水河。

《遵义府志·建置》记载:“鳛部水,即仁怀赤水。然则仁怀为古鳛部地。汉之称鳛部者,或秦前有鳛部欤?今仁怀出一种鳛鱼,赤水外无有也。”《增修仁怀厅志》记载:“鳛鱼,《山海经》云其形如鹊,有十翼,今赤水河丙滩至夹子口产此鱼,故人呼称仁怀为鳛部水。”

这些表述共同印证了“鳛部水”作为赤水河古名的历史渊源。

赤水河从发源地滮水岩流经几座山脉的走向颇让人意外——云阔天开的大地上,绕山绕水的喀斯特山丘向前涌动,云朵下的绿意让人有些分不清山的根脉,一座座高山冷不丁地出现在世人眼前。

与鱼缘起的赤水河,河流与群众的生存之间,割舍不掉的是时间见证的物种变迁,以及民族文化与这条河流的多次交融。《山海经·北山经》记载:“其状如鹊而十翼,鳞皆在羽端,其音如鹊,可以御火,食之不瘅。”大意是鳛鱼形似喜鹊却生十翼,鳞附羽尖,声如鹊鸣,能御火疗疾。而“十翼”暗合“十手”之喻,含神通广大、拓土开疆之意,恰如先民对自然物种的虔敬崇拜。此种图腾信仰并非孤例,如“天命玄鸟,降而生商”,玄鸟便是商代的图腾。彝族鳛部始祖德赫辉在征服赤水河流域后,作为南夷君长之一,以“鳛”为号,将治邑命名为鳛部。

更为通俗的说法是,赤水河因雨季紫砂岩冲刷泛起赤浪得名。河水周期性变色造就了独特的微生物环境,成为酿造茅台酒的“隐形配方”。“酒冠黔人国,盐登赤虺河”,清代诗人郑珍的诗句,正是对这条河流的生命礼赞。

对于与镇雄县交界的威信县来说,赤水河的意义就具体得多,其境内有3条河流:扎西河、苦猪河、倒流水河。扎西河发源于扎西镇石龙办事处马牛光沟,为赤水河支流,状若一把巨斧,把山崖切为“两合岩”,河水顺势落入谷底,两岸岩壁巍然耸立;倒流水河是赤水河的一级支流,发源于四川省叙永县营山乡,先由南向北,再折而向西;苦猪河则收纳了威信县境内的众多溪流,最后流入双河苗族彝族乡,其流域所经之地与长征的事件紧密相连,红色的底色永远鲜亮。

过往需要结绳以记,而威信县的记忆早已刻进山水与血脉里。境内水田乡始终赓续红色血脉,三面环水的地形被倒流水河与赤水河切割侵蚀,形成群山起伏、东低西高北凸的“牛背脊”奇特地貌。苦猪河则是另一番景致,河水流淌在平缓谷地,沿岸植被丰茂。从整体来看,威信地处川南丘陵向云贵高原抬升的过渡带,地形复杂、地貌奇异,境内河谷纵横交错,最低海拔480米,最高海拔1902米。

巨大的海拔落差为赤水河孕育了丰富的生物种群,也赋予万物更广阔的生存空间。河水中跃动的鱼群、沿岸挺拔的桫椤与红豆杉,正是解读赤水河丹霞地貌的生命密码,见证着草木枯荣的永恒轮回。

赤水河的伟大,在于它既是自然的史诗,也是人文的镜像。从鳛部先民到长征将士,从酿酒匠人到生态卫士,无数生命轨迹在这条河上交织。茅台镇酒香飘荡,这条河流用万年时光酿造的文明之味,让时光心甘情愿地珍藏。

赤水河流域出土的汉代陶质酒具证明,这里的酿酒史可追溯至2000年前。明清时期“蜀盐走贵州,秦商聚茅台”的商贸盛况,催生了“家唯储酒卖,船只载盐多”的市井奇观。在赤水河畔,三大主流香型白酒——清香型、酱香型和浓香型白酒共生共荣。酱香型“端午制曲、重阳下沙”的工艺,融合了相传的苗族踩曲歌、彝族咂酒礼等民族智慧。

奔腾不息的赤水河,是长江上游唯一保持自然流态、未建干流大坝的支流,流域水质常年达国家Ⅱ类、Ⅲ类标准,部分河段可直接饮用。川、滇、黔三省通过建立跨省生态补偿机制,构建“高粱酿酒—酒糟养牛—有机肥还田”及“泉水养鱼,肥水润田”等产业模式,实现赤水河生态与经济协同发展。

历史上,赤水河曾是至关重要的交通枢纽。彼时,昭通浩浩荡荡的马帮驮着银铜,从盐津豆沙关出发,翻越连绵群山,跨过金沙江,抵达长江,而后缓缓运抵北京,为清朝经济注入源源不断的活力,在一定程度上支撑起国家的经济命脉。与此同时,另一条道路也热闹非凡。马帮入昭通境后,从豆沙关分路,途经今彝良牛街,抵达镇雄、威信境内,顺着赤水河的众多干流与支流,如妥泥河、罗甸河、铜车河、扎西河、倒流水河等一路前行,最终进入四川、贵州境内。“搬不完的昭通,填不满的叙府”正是河流沿岸商贸繁荣的有力佐证。

1935年,赤水河因一段铁血记忆而永载史册——中央红军在威信召开扎西会议。自此,红色血脉得以赓续,革命的火种不断传承。

当现代文明面临发展与保护的难题时,赤水河给出了令人满意的答案。其流域75%的区域保持原始状态,川、滇、黔三省携手建立的生态补偿机制,让每滴河水都蕴含着生态价值。这条长江唯一未建大坝的支流,正以Ⅱ类水质诠释着绿水青山就是金山银山的深刻内涵。

“君不见赤虺河源出芒部,虎豹之林猿猱路。层冰深雪不可通,千寻建木撑寒空……”落魄的杨慎在《赤虺河行》中描绘了赤水河险峻的源流,也记录了彼时赤水河的生态原貌。赤水河在云南昭通段的432公里河道,构成了地球同纬度地区生态最为完整的淡水生态系统。这条被誉为“会呼吸的河流”,以其灵动的生态浪花激荡出人与自然和谐共生的景象。鱼群的消逝及繁衍是这条“生态之河”的变迁实景。

赤水河畔的五尺道遗迹见证秦汉时期西南丝绸之路的繁荣,现存187处明清时期的盐运码头遗址,斑驳的青石台阶上,仿佛仍回响着“川盐入滇”时船工们雄浑的号子声。

交通的兴起对生态也造成一定破坏。清代盐运鼎盛期(1780—1840年),赤水河畔的青冈栎被砍伐殆尽,导致河岸线年均后退一米多。光绪八年(1882年)《仁怀汛情录》记载:“暴雨三日,赤浪裹砂石没田千顷”,描述的正是生态遭到破坏后的连锁反应。

赤水河的生态变迁曾触目惊心——2007年水质监测显示,因沿岸23家小造纸厂排污,鱼类种类锐减,河床采砂导致中华金沙鳅产卵场面积不断缩减……

沿河区域政府终于放下短期发展利益,下定决心拆除这些小水电站、建立数十个微型湿地群、建设一批污水处理厂。布设的水下声呐装置构建起鱼类洄游监测网,AI识别系统已记录到数十万次岩原鲤产卵行为。长期驻扎赤水河的西南大学刘建虎专家团队,于2023年监测到宽鳍鱲(因其绚烂体色被誉为“水中彩虹”)在赤水河支流产卵的生态场景。同年,流域跨境断面水质连续8年达Ⅱ类标准。2024年,该团队通过红外相机首次捕捉到欧亚水獭家族在支流活动的影像——这一淡水食物链顶端物种的重现,标志着赤水河生态系统正逐步恢复完整性。

2016年实施的梯级水坝拆除工程,使河流恢复自然流态。

只有读懂鱼的眼睛,才能听见河流的心跳——赤水河的游鱼归家之路,流淌着时间的温情密码。威信县沿河居住的苗族同胞中,其“开渔祭”规定:禁捕体长不及15厘米的幼鱼、禁用网眼宽逾3厘米的渔网……正是这些规则,使鱼类的种群得以延续。

2018年,川、滇、黔建立中国首个跨省生态补偿机制。随着赤水河流域生态保护的齿轮转动,这份青山绿水的守护与流经的川、滇、黔三省经济社会发展相融——贵州省每年获补偿金用于植被恢复,四川省泸州市建设生态过滤带,云南省镇雄县关停百余家小煤矿。

长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局资料显示,赤水河现存淡水鱼类156种,占长江水系鱼类总数的28.6%,其中特有物种达23种。在赤水河鱼洞、斑鸠井观测点的急流区,每公里河段可发现12种鱼类微栖息地。当现代保护生物学仍在争论最小可存活种群时,赤水河的古老歌谣早已给出答案——苗族古歌唱道:“九十九条鱼才能游成圈,少一条就散了。”

晨光穿透镇雄县罗甸村上空的水雾,赤水河便开始了它的流体表演。绛红色的浪花在丹霞岩壁上撞击出特殊韵律——每秒七八次的拍打频率,恰似苗族铜鼓的基准节奏。水文观测点的激光流速仪记录显示,这段河道雨季会形成独特的阶梯式涡流,为金沙鳅创造了垂直攀缘的天然赛道。沿岸的酿酒匠人世代相传听浪辨时的技艺:浪声沉闷预示3日内有雨,需提前收拢酒醅;脆响则昭示晴朗,正是下沙良机。

赤水河畔的人鱼共生新范式,联结着传统智慧与未来生态。在镇雄县果珠彝族乡纳支寨,彝族同胞立足民族民间文化,将这里打造成赤水河畔生态与经济互补的绿色产业区:稻田种植抗倒伏的“鱼稻”,中层放养四川裂腹鱼,底层引入透明盲条鳅,这种产业模式使生态保护与产业发展相得益彰。赤水河居民摸索出一套与生态共生的制酒心法,酿酒微生物与鱼类的代谢互补在此得到佐证——透明盲条鳅的透明程度能反映水质的纯净度。

在赤水河上游的岩层中,保存着距今亿万年的蕨类植物化石群,其中拟桫椤孢粉含量占沉积层的63%,证明远古时期这里就存在稳定的生态系统。现今流域内发现的野生桫椤,其气生根仍保持着与恐龙时代相同的吸水模式。

……

这些将文化基因植入生态保护的新范式,或许正是人类与自然和解的终极方案。

赤水河畔见证了生物多样性的生态进阶——近年来,赤水河实现了物种数量逆向增长。禁渔以来,通过构建“电子围栏+人工鱼巢+仿生鱼道”立体修复系统,岩原鲤种群恢复至禁渔前的数倍。更为关键的是,科学家在此发现鱼类产生了适应性进化:长期生活在长江和淮河的䱗鱼,首次被西南大学刘建虎专家团队在赤水河发现,说明赤水河水道与长江水道已逐渐贯通,这是对新建水利设施的生态应答。

苗族古歌《鱼龙歌》中“银鳞三十又四列”的描述,与岩原鲤34片侧线鳞完全吻合;而“三转九回”的旋律走向,竟暗合鱼类洄游路线。

从地质奇观到文明摇篮,从战略要地到经济动脉,赤水河的前世今生是一部自然与人文交织的壮丽史诗。这条河流不仅孕育了独特的生态系统和民族民间文化,更见证了中华民族的坚韧与智慧,成为连接过去与未来的生命纽带。

赤水河流域的生态变迁,是一部人与自然关系的演变史。从早期的生态破坏到如今的系统修复,这条河流见证了环境保护理念从认知到行动的深刻变革与实践创新。作为长江上游重要支流和珍稀特有鱼类的关键栖息地,赤水河的生态状况直接关系到长江流域的生态安全。

赤水河的故事远不止于环保数据——监测站最新报告显示,流域内鱼类物种不断被发现,沿岸居民人均收入持续增长。这些变化的背后,是浪花与炊烟共同书写的生态之变。

赤水河的每一条干流都有流向,每一条支流都在向干流汇聚,每一条溪水都在奔赴更宽阔的河道,每一座山都在放逐流水,每一滴水都有归途,每一朵浪花都有方向,每一条鱼都有生命的个体样本……

赤水河的鱼儿成群结队,它们游啊游,有的洄游到故乡繁衍生息,有的去往更宽广的江河。不管到了哪里,它们都带着赤水河的记忆,带着乌蒙山的嘱咐,将生命的个体交予山河,在流水的帮助下,一次次出发抑或返回……

记者:杨 明/文 毛利涛/图