2025-07-29 21:58 来源:昭通新闻网

“刀尖上的舞蹈”,这或许是迟家大院修缮工程最贴切的形容。当墙体倾斜了18厘米昭示着这座百年中西合璧建筑即将坍塌的危机时,一场与时间赛跑的“文化急救”在昭通古城悄然展开。项目经理刘平卫和他的团队面对的不仅是摇摇欲坠的砖墙,更是一块承载着民族文化交流密码的“活化石”——那些会说话的石榴灰塑、象征品格的老木雕,都在无声诉说着抢救的紧迫。如今,当老墙终于“站直了腰”,我们看到的不仅是一次传统工艺对抗岁月侵蚀的胜利,更是当代人对历史最温柔的承诺:少一分腐朽,多一分筋骨;少一点岌岌可危,多一份百年之约。今天,《昭通古城焕新记》系列报道对话迟家大院修缮保护项目经理刘平卫,听他讲述如何在尊重历史与融入现代之间找到平衡,如何在保留原汁原味与适度创新中做出抉择。

记者:师傅您好,我看这个墙体已经修缮完毕了,但是您现在又在做一些什么工作呢?

刘平卫:是原来这面墙体偏移了18厘米,也就是它的根部和底部偏移了18厘米,我们要进行校正。现在已经修缮完了,但是我们每个月都会过来进行一次测量,进行数据的复核,看它有没有发生变化。

记者:那方便问一下您是?

刘平卫:我是迟家大院修缮项目部的项目经理刘平卫。

记者:刘总,刚才我在迟家大院转了一圈,发现了几张图片,发现在修缮之初经历了很多的难点。那么我们更想知道的是,在这个修缮的大背景之下,这个背景到底是什么样的?

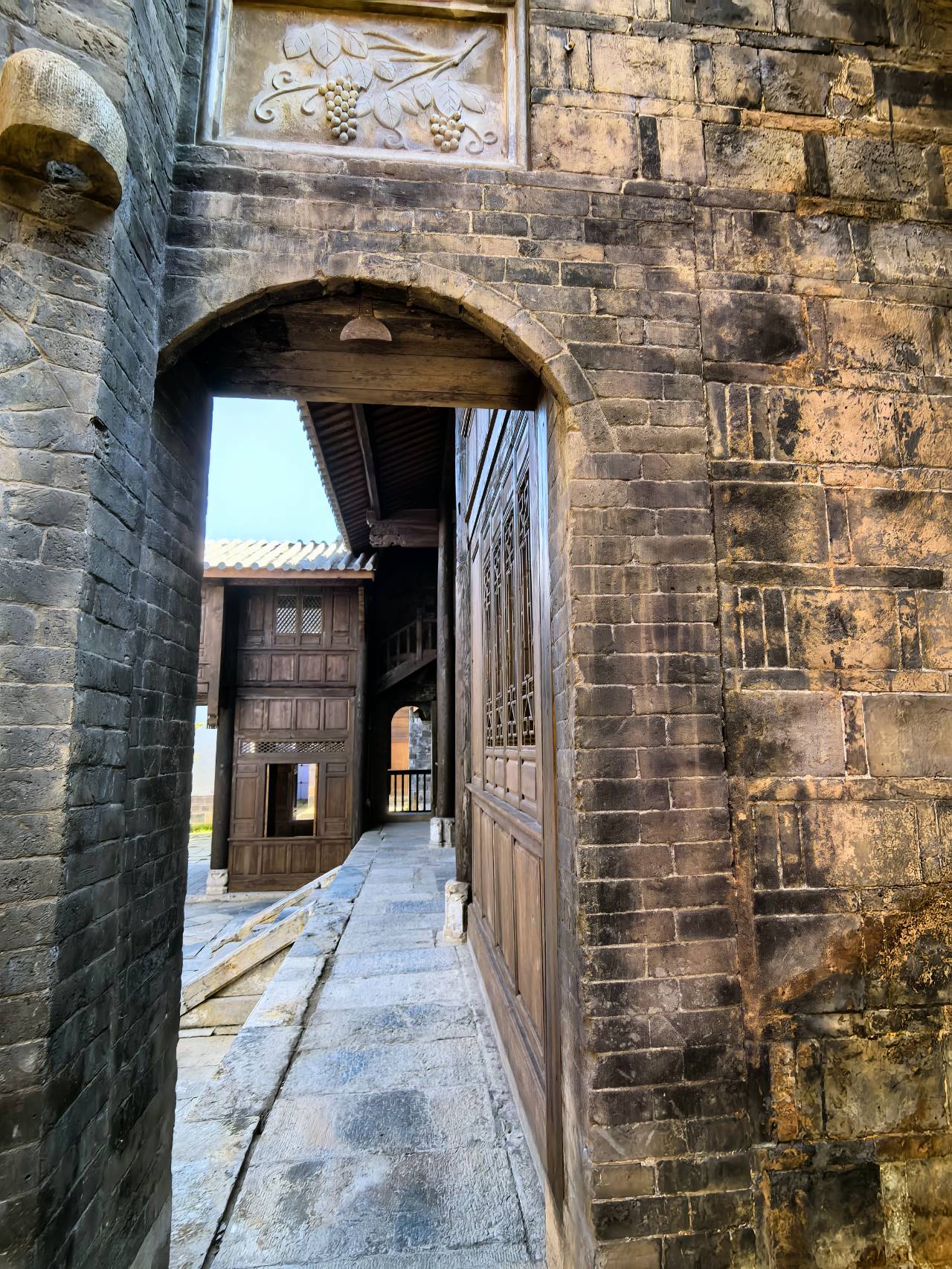

刘平卫:其实我觉得迟家大院非常独特,我认为它是一座“中西合璧”的建筑瑰宝。正面看它是典型的中式风格,那我们转到后边,你会发现(看见)它精美的西式罗马柱和拱券。更珍贵的是这些拱券上方的灰塑图案,分别有松、竹、梅、兰、牡丹、玉兰、寿桃,还有石榴、祥云、蝙蝠等图案,其实这些图案都是我们民族文化的密码,象征着品格、吉祥和美好。

这座院子本身就是昭通本地文化、中原文化乃至西方文化,在百年之前交流融合的“活化石”。当我们发现墙体严重倾斜,面临坍塌风险时,我们只有一个念头:那肯定就是救它!赶快救它,让这份承载着多重文化记忆的载体重新焕发光彩。这不仅是修一堵墙,更是守护一段看得见、摸得着的历史。

记者:刘总,其实我走了一圈,更想知道,这样的墙体现在已经恢复到我们的正常的一个位置了,那当时是怎么去发现的?这个18厘米的倾斜它意味着什么?

刘平卫:其实迟家大院是因为荒废了多年,长期无人居住、无人保养,我们进场的时候,它整个墙壁包括屋顶全都已经被藤蔓全部覆盖住了,后来就组织了工人对整个墙面的藤蔓进行了清理,包括整个院心里面也是全都被垃圾填满,也对垃圾进行了清理。清理过程当中就发现了整个墙面它已经是倾斜了,然后紧接着就采取了紧急的临时保护措施,又用了精密的仪器对墙体的根部及底部进行了测量,最终发现居然还有18厘米位移的情况,这个数据当时我们测量出来(算出来)是相当震惊的,因为它已经远远地超过了国家对安全标准的要求。

记者:刘总,我们发现这个墙体偏移了18厘米之后,是如何来判断整个建筑的安全的?

刘平卫:其实18厘米的偏移只是一个表象,背后的原因更加致命。这面墙的下半部分主体是土坯砖,历经岁月。后期使用的过程当中,又在墙根开了几个门洞和窗洞,就像抽了筋骨的人一样,上半部分厚重的墙体和那些珍贵的灰塑,全靠这已经酥脆,还被掏了洞的下半身支撑,倾斜率达到了惊人的2.3%。打个比方,就像一个骨质疏松、腿脚不稳的老人扛着很重的包袱,随时有摔倒的危险,它的结构稳定性已经完全丧失了,修复已经刻不容缓。

记者:那刚才听您介绍了那么多,我们面对的整体的风险系数非常高,也就是我可以理解成它即将面临塌陷的这个结果吗?

刘平卫:对,就是这样的结果。

记者:那么在修复之初,或者说修复的整个过程当中,我们最大的挑战是什么?

刘平卫:其实最大的挑战,我觉得它更像是在“刀尖上跳舞”吧!因为核心目标就只有一个:就是必须完好无损地保下墙体顶部的灰塑和拱券,这些灰塑和拱券可是这座建筑的文化灵魂。但现实是,支撑它的筋骨,也就是入墙的木柱和木枋,因为常年的漏雨已经糟朽成木屑,甚至有些已经变成了粉末,然后承载它的“身体”的那下半部分墙体已经酥脆不堪,还被开了几个洞,完全丧失了承载力。

后来在古城保护指挥部相关领导和老师的指导下,经过多次推演及研判,我们最终制定了我们的“手术方案”:在确保顶部灰塑和拱券绝对安全的前提下,小心翼翼地“抽梁换柱”,也就是更换里边糟朽的木构件,同时“刮骨疗伤”,对上一部分墙体穿孔防护支撑,以保证拆除酥碱的下半部分墙体,再用传统的工艺把它恢复砌筑上去。这每一步操作其实都好像如履薄冰一样,都需要极致的耐心和精准的微操作技术,才能确保这些脆弱的“病人”在手术过程中不会发生二次伤害。

记者:就像刚才您说的“如履薄冰”,整个修复过程可以想象当时的场景。那现在墙体得以非常完美的呈现,到现在为止,作为项目经理来讲,你觉得它多了什么?又少了什么?

刘平卫:我觉得它少了一些岁月无情的痕迹,也少了那些倾斜和糟朽的构件,但我们已经尽全力保留了它沧桑的墙面、质感和独特的原有风貌。多了一些“强健的体魄”和“长久的保障”,新的筋骨支撑着它,让它重新稳稳地站立起来了,能够安全地迎接下个百年吧。更重要的是,我们多了一份责任和安心。通过这次修复,我们不仅让老墙“站直了”,更让附着在它上面的历史信息、文化符号和工匠智慧,得以清晰、稳固地传递给未来的人。

作为一名昭通人,其实我感到非常荣幸,为昭通深厚的文化底蕴感到骄傲,同时也非常荣幸能够参与古城建设项目当中,成为其中的一分子。通过对迟家大院的修缮,能让我们的后人触摸到的既是历史的本真,也是我们这代昭通人守护的诚意。