2025-11-03 21:56 来源:昭通新闻网

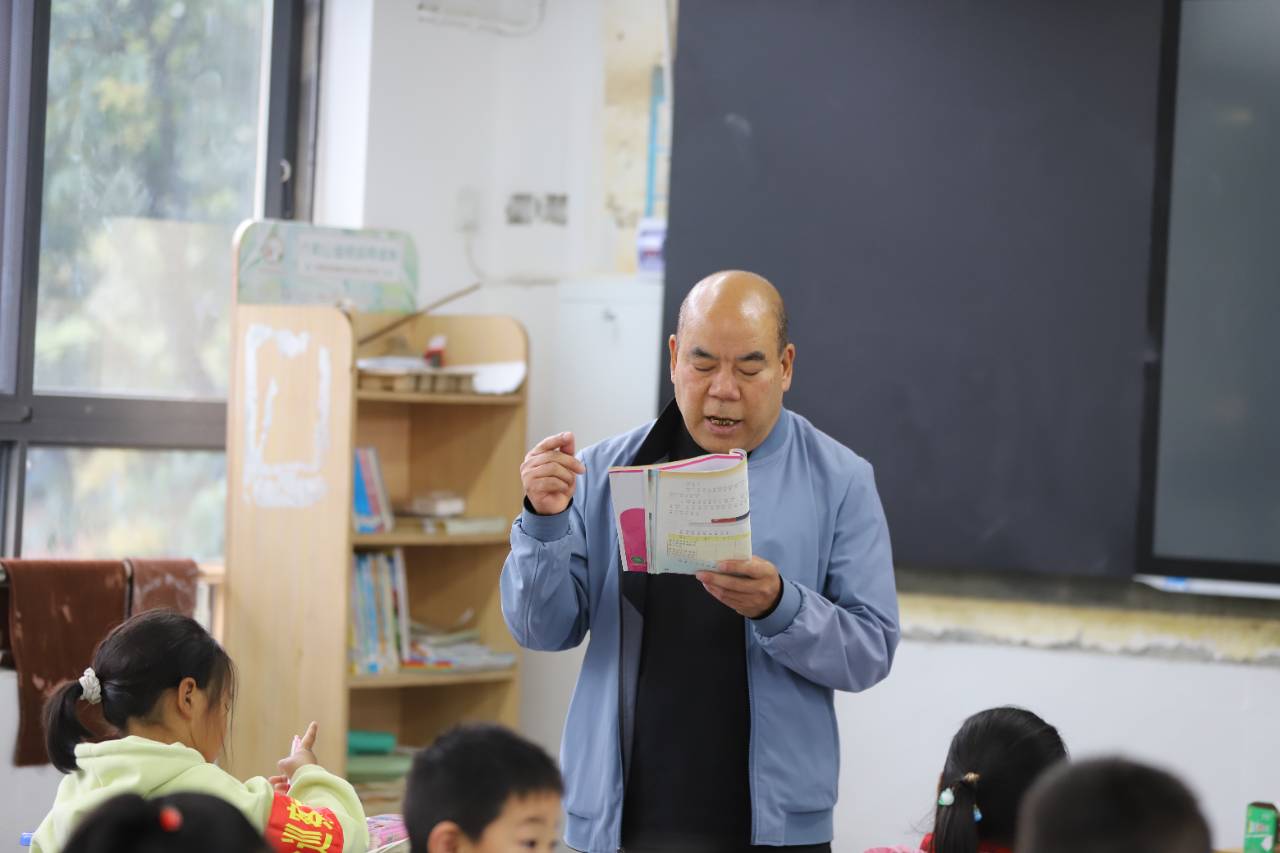

在镇雄县黑树镇苏木村,层峦叠嶂的大山环绕着小小的村庄,也限制了许多人向外眺望的目光。这里,有一位名叫刘鑫的教师,用33年的时光扎根讲台,从青涩青年到两鬓染霜,以一份对教育的赤诚与坚守,为一代又一代大山里的孩子搭建起通往外界的桥梁。

58岁的他,即将结束教学生涯的最后一段旅程,仍始终以行动践行着“将毕生精力奉献给教育事业”的誓言。

从乐趣到“一生热爱”

1991年,25岁的刘鑫带着对教师职业的好奇,踏入了镇雄县黑树镇苏木村小学的校门。“起初并未深思,只是觉得当老师能与孩子们互动,想体验这份工作的乐趣。”

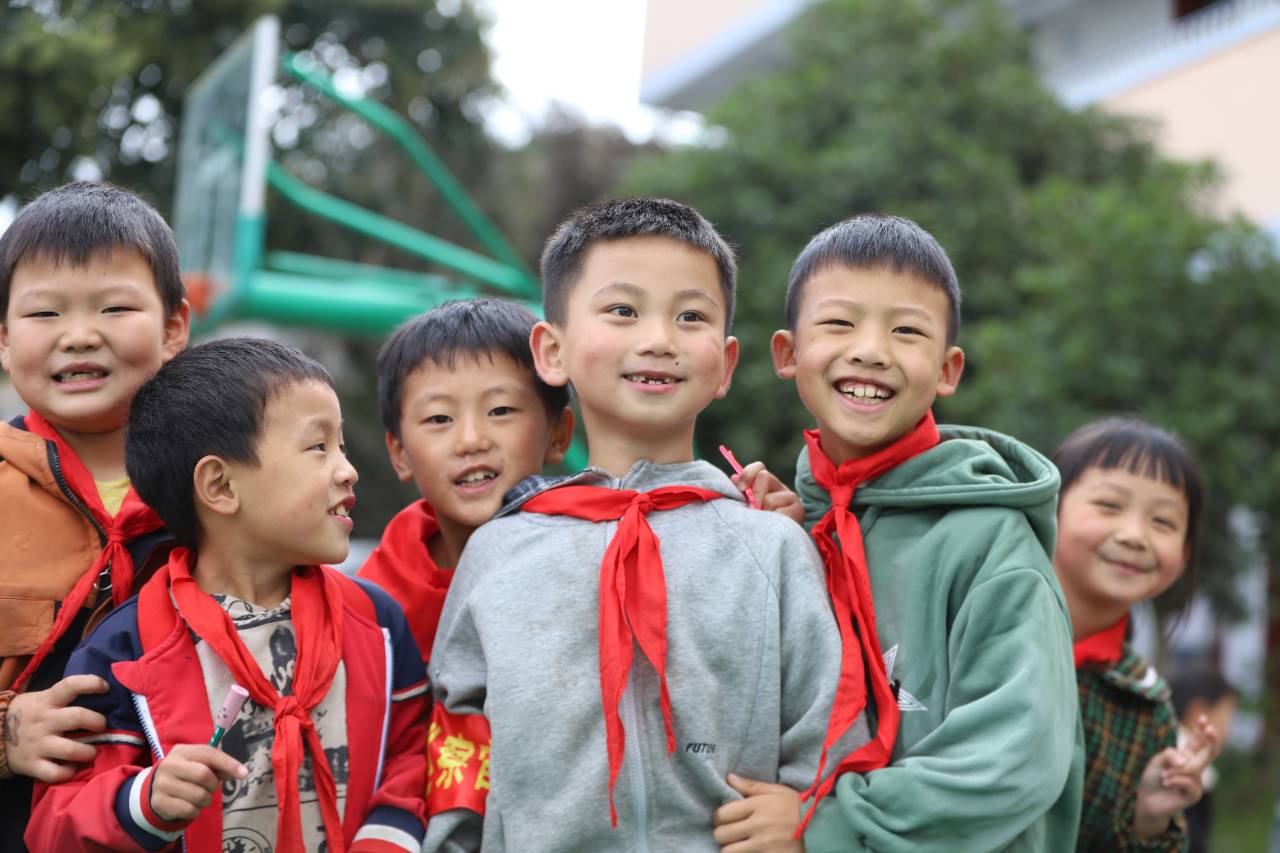

回忆起初次的选择,刘鑫的语气中透露出朴实无华。但当他真正站上讲台,看到孩子们睁着圆溜溜的眼睛、充满渴望地听他讲课时,他的心被深深触动了,那不仅是一种被需要的责任感,更是一份难以割舍的情感。

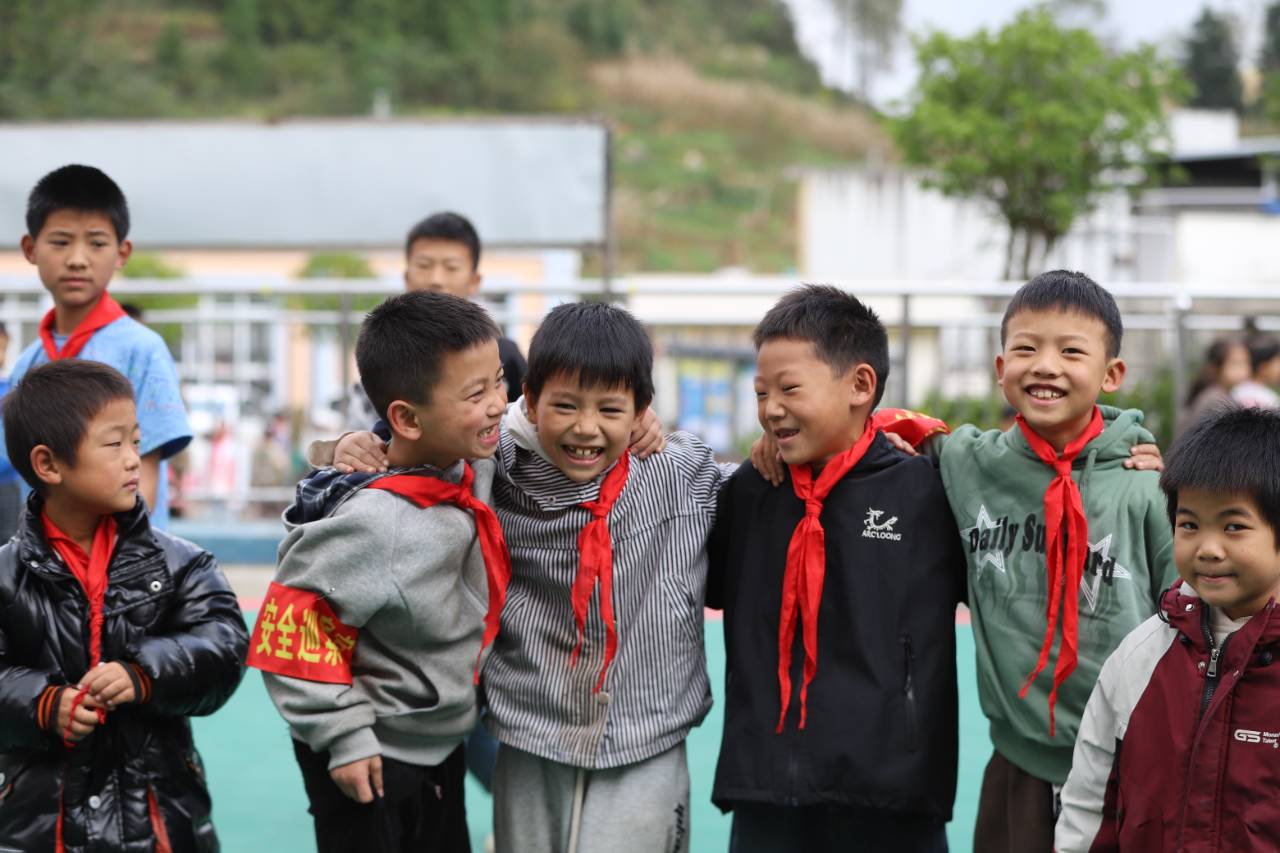

从那时起,这份“乐趣”变成了他一生的追求。苏木村地处偏远,交通不便,学校设施简陋,最初的教室是几间破旧的瓦房,冬天漏风、夏天漏雨,黑板是用墨汁反复涂抹的木板,粉笔也常常供不应求。但刘鑫从未抱怨,反而投入到教学中,为了让课堂更加生动,他自制教具,用树枝教授数学,用山间的花草讲解科学知识;为了不让任何一个孩子落后,他利用课余时间给基础较差的学生补课,常常一讲就是两三个小时,直到夕阳西下才踏着山路回家。

“那时候感到累吗?

“当然累。但看到孩子们学会一个知识点后露出的笑容,就觉得再累也值得。”33年来,刘鑫送走了12届毕业生,看着曾经的学生有的考上大学走出大山,有的回来建设家乡,有的甚至也成了一名教师,他的心中充满了自豪。

“教育就像播种,你不知道哪颗种子会先发芽,但只要用心浇灌,总有一天会看到一片花海。”刘鑫满怀信心地说道。

用“爱”破解乡村教学困境

在乡村教育的道路上,从来都不是一帆风顺的。随着城镇化进程的加速,苏木村的许多青壮年选择外出务工,留守儿童因此成了学校特别关注和照顾的对象。目前,刘鑫所教的二年级班里,28名学生中有21名是留守儿童。他们大多数与祖父母共同生活,不仅缺少父母的陪伴,学习基础还存在较大差异。“有的孩子甚至连基本的拼音都掌握不全,有的孩子性格内向,上课时不敢举手发言,这些都是乡村教学中特有的挑战。”刘鑫表示。

面对这样的情况,刘鑫没有选择“一刀切”的教学方式,而是创新提出“以学生为主,趣味性、启发性”的教育模式。在数学课堂上,他不再是单纯地讲解公式,而是结合生活场景设计问题:“家里有5棵苹果树,又种了3棵,现在一共有几棵?”“奶奶买了10个鸡蛋,每天吃2个,能吃几天?”用孩子们熟悉的生活场景,让抽象的数学知识变得具体可感;在科学课上,他带着学生走出教室,去田埂上观察农作物的生长,去山林里认识昆虫和植物,让孩子们在实践中感受科学的魅力。

除了教学方法的调整,刘鑫更注重用“爱”温暖每一个孩子。他记得多年前教过的一名六年级学生小玥,女孩成绩优异,突然连续几天没来上学。刘鑫心里着急,放学后冒着大雨走了两公里山路去家访,才发现小玥的父亲因病去世,母亲外出务工,家里只有年迈的奶奶和年幼的弟弟,生活的重担让她产生了辍学的念头,心理压力大到整夜睡不着觉。

了解情况后,刘鑫没有简单地劝小玥回校,而是默默地帮她解决实际困难:他组织班里关系好的同学,周末一起去小玥家帮忙做家务,扫地、喂猪、摘玉米;他自己掏钱给小玥买学习资料和生活用品,还经常找她谈心,鼓励她:“只有好好学习,才能改变自己和家人的生活”。

经过多次的陪伴,小玥的脸上终于重现了笑容,并且她主动返回了课堂。随后,小玥成功考入了镇上的中学,并且时常给刘鑫写信,分享自己的学习进展。“看到她重新振作,我比任何人都感到高兴。”提及此事,刘鑫的眼中微微泛起泪光,“乡村的孩子尤其需要关怀,有时候老师的一句鼓励、一个小小的举动,就可能彻底改变他们的人生轨迹。”

站好最后一班岗

33年来,刘鑫早已把学校当成了自己的家,把学生当成了自己的孩子。每天清晨,他总是第一个来到学校,打扫教室、检查教学设备;中午学生打饭时,他会守在食堂门口,看着每个孩子都打上热饭热菜,叮嘱他们:“多吃点,才能有力气学习”;放学后,他会把家远的孩子送到村口,确认他们安全回家后才离开。

“刘老师就像我们的爷爷一样,不仅教我们知识,还关心我们的生活。”二年级学生王梓轩说,自己的父母在外打工,每次想爸爸妈妈了,刘老师都会陪他聊天,还会给他讲故事。而在家长们眼里,刘鑫更是值得信赖的“教育伙伴”。“以前村里还有些重男轻女的想法,觉得女孩子读书没用,刘老师就一次次上门做工作,告诉我们‘不管男孩女孩,都要读书才有出路’。”村民张大姐说,现在村里的家长们都特别重视教育,每年开学前都会主动问刘老师“孩子需要准备什么课本”。

如今,58岁的刘鑫已经到了快要退休的年纪,但他依然每天精神饱满地站在讲台上,认真备好每一节课,耐心教好每一个学生。“只要还在岗位上一天,我就不能懈怠。”刘鑫说,他最大的期待是“每一个学生都能更优秀地走出去,去看看大山外面的世界”;他希望乡村学校的教学条件能越来越好,“让这里的孩子能像城里的孩子一样,有宽敞明亮的教室、先进的教学设备,能接受更专业的教育”。

夕阳下,苏木村小学的铃声响起,刘鑫站在教室门口,看着孩子们蹦蹦跳跳地跑出校园,脸上露出了欣慰的笑容。33年的时光,他把青春献给了大山,把热爱留给了教育,用坚守与付出,为无数乡村孩子点亮了求学路上的光。而这份光,也将继续照亮更多大山里孩子的梦想。

记者:聂孝美 莫娟 文/图/视频