2025-10-15 17:32 来源:云南发布

10月7日晚,随着央视综合频道(CCTV-1)的播出,大型人文纪录片《村庄里的中国》正式拉开帷幕。这部由中共中央宣传部指导,住房和城乡建设部、财政部、中央广播电视总台联合摄制,中央新影集团发现纪实传媒承制,中共云南省委宣传部、云南省住房和城乡建设厅等单位协助拍摄的十集巨制大片,以中国传统村落为切口,系统阐释中华文明的连续性、创新性、包容性、统一性与和平性五大特性。其中,云南以8个传统村落的入选量成为全国拍摄点最密集的省份之一,水碓村、翁基村、景迈村、沙溪古镇、沙溪镇北龙村、班庄村、热水塘村、诺邓村和其他全国92个承载中华农耕文明印记的村落,在镜头下徐徐展开一幅跨越时空的文明长卷。

记者看到,《村庄里的中国》如此强大的制作阵容,无疑为纪录片的质量与深度提供了坚实保障。从顶层设计到具体执行,每一个环节都凝聚着各方的智慧与心血,旨在以最严谨的态度、最专业的视角,挖掘中国传统村落背后的文化密码,展现东方农耕文明的独特魅力。

《村庄里的中国》不仅仅是对传统村落的简单记录,更是一次对东方农耕文明的深度挖掘与呈现。纪录片通过细腻的镜头语言和生动的叙事手法,展现了传统村落的自然风貌、建筑特色、民俗文化、生产生活方式等多个方面,让观众全方位、多角度地了解中国传统村落的价值与魅力。

据《村庄里的中国》纪录片制片人周莉芬介绍:《村庄里的中国》历时三年筹备,于2023年开始策划,创作团队组织了多次专家研讨,开展了为期半年的前期调研,深入走访了近100个传统村落,全面掌握了其历史、建筑、民俗与现状,为创作奠定了坚实基础。此后,团队历经两年潜心打磨,在剧本创作阶段,从全国8155个传统村落中遴选出100个最具代表性的传统村落作为拍摄对象。

云南村落的入选不仅因其数量众多,更因其“高度浓缩了中华农耕文明的多样性”——从滇西北的茶马古道到滇南的古茶林,从苍山洱海边的白族村落到底蕴深厚的盐业古镇,云南的村落群像生动诠释了“天人合一”的东方生存哲学。

纪录片以十大主题串联叙事,在10月8日晚播出的第二集《农桑稼穑》,云南省普洱市澜沧拉祜族自治县翁基村,不仅守护老屋古树,更是守护天地共生的智慧,他们通过自然法则来选择耕种的土地,并且仅耕种两年,便休养十五年。让山林喘息,让土壤重生,如此循环,生生不息。他们不用公式算法,却懂得与自然对话;不谈可持续发展,却让青山百年常绿。这才是刻在基因里的中国生态哲学。

《村庄里的中国》呈现了强烈的从“乡土中国”到“文明根脉”的创作深意。一方面,它为观众提供了一个了解中国传统村落的窗口,让更多的人认识到传统村落的价值和保护的重要性。在现代化进程加速的今天,许多传统村落正面临着消失的危险,纪录片的播出有助于唤起社会各界对传统村落保护的关注和重视。另一方面,它为传承和弘扬东方农耕文明提供了重要的载体。通过纪录片的形式,将传统村落中的文化元素进行整理和传播,让更多的人了解和喜爱东方农耕文明,促进文化的传承与发展。

在纪录片《村庄里的中国》里,云南的村落各自散发着独特光芒,又共同交织成一幅绚丽多彩的西南边陲文明图谱,诉说着这片土地上的千年故事与无尽魅力。

在第五集《礼成人生》中,云南省云龙县诺邓村千年盐井造就千年古村。诺邓因盐而兴,卤水熬制成洁白井盐,腌制出闻名火腿。明清时盐业鼎盛,商道通达大理、昆明,成为滇西商贸枢纽。盐,曾是这里流动的财富。

云南省剑川县沙溪古镇,这里是茶马古道上最后的集市。寺登街的古戏台飞檐翘角,玉津桥映着黑惠江波光。兴教寺的壁画藏着旧时光,青石板路连起茶马古道的记忆,每一帧都惊艳,让沙溪的宁静治愈你。

普洱市澜沧县的景迈村,在第六集《四时佳节》中绽放出独特的节日魅力。这里山清水秀,茶香四溢,布朗族、傣族等民族在这里和谐共处。每到节日,村民们身着盛装,举行盛大的庆祝活动,歌舞升平,热闹非凡。节日中的景迈村,就像一幅流动的民俗画卷,展示着各民族丰富多彩的文化生活。

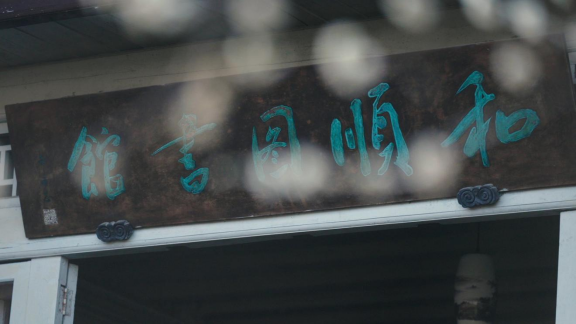

在第七集《耕读传家》,讲述极边之城云南省腾冲市水碓村,一群见识过世界的年轻人,为开启民智、救亡图存,筹建了和顺图书馆。他们沿南方丝绸之路走向外面,知识是用马背驮回来的。寸嗣徽为护书而牺牲,匪徒抢走的不是金银,是史书。十三万册藏书,至今仍是村民生活的部分,手写借书证写满了最长情的告白。

在全球化浪潮席卷世界的今天,传统村落作为农耕文明的活态载体,正面临着前所未有的挑战与机遇。纪录片《村庄里的中国》以真实的传统村落为叙事坐标,通过“思想+艺术+技术”的融合创新,在人类文明对话的维度上,为全球传统村落保护提供了具有东方智慧的解决方案。

纪录片以“建村选址”为开篇,揭示了东方村落“天人合一”的营造哲学。在云南景迈村,布朗族先民依山势开垦茶园,形成“林、茶、人”三位一体的生态系统,这种延续千年的可持续农业模式,与联合国教科文组织倡导的“生态智慧”理念不谋而合。片中展现的福建土楼、陕北窑洞等建筑范式,更以独特的空间语言诠释着东方哲学:圆形土楼通过中轴对称实现家族平等,下沉式窑洞利用地热调节温差,这些智慧为全球气候变化背景下的居住创新提供了东方范本。

面对传统技艺断代危机,纪录片聚焦云南诺邓古村“盐井文化”的活态传承。村民延续着唐代以来的“卤水自然结晶”工艺,将非遗保护与乡村旅游结合,使千年盐井重焕生机。这种“生产性保护”模式,与日本白川乡合掌村、瑞士格吕耶尔奶酪小镇等世界遗产地的保护经验形成跨时空对话。

纪录片突破“保护与开发”的二元对立,在云南8个村落的实践中探索出第三条道路。大理班庄村通过“微改造”保留白族民居“三坊一照壁”格局,同时引入数字技术赋能传统扎染产业;保山热水塘村将滇西抗战遗址与温泉康养结合,打造“红色记忆+生态旅游”新模式。这些案例与意大利五渔村、挪威罗弗敦群岛的可持续发展实践形成呼应,证明传统村落完全可以在现代性语境中实现文化增值。

在《村庄里的中国》的镜头里,100个中国传统村落不再是博物馆中的标本,而是承载着文明连续性的活态容器。随着该片的热播,云南8大村落和其他全国92个村庄的故事正在引发广泛共鸣。在城市化加速的今天,当全球15%的遗产地面临消失危机时,这部纪录片以中国智慧证明:传统与现代并非零和博弈,文化多样性完全可以在发展中获得新生。这种启示,不仅属于中国,更属于正在经历文明转型的整个人类世界。

来源:云南发布