2025-08-26 10:12 来源:昭通新闻网

多年前,甘肃青年张虎山带对着爱情的憧憬来到云南,在企业与高校之间寻找人生支点。在企业任职,时间相对充裕却总觉得心里少了点什么。张虎山因妻子与昭通结下不解之缘,一次偶然的机会,他结识了昭通学院的一位老师。几句关于地方产业发展的闲谈,竟在他心里埋下了种子——昭通的山林里藏着太多待发掘的宝贝。

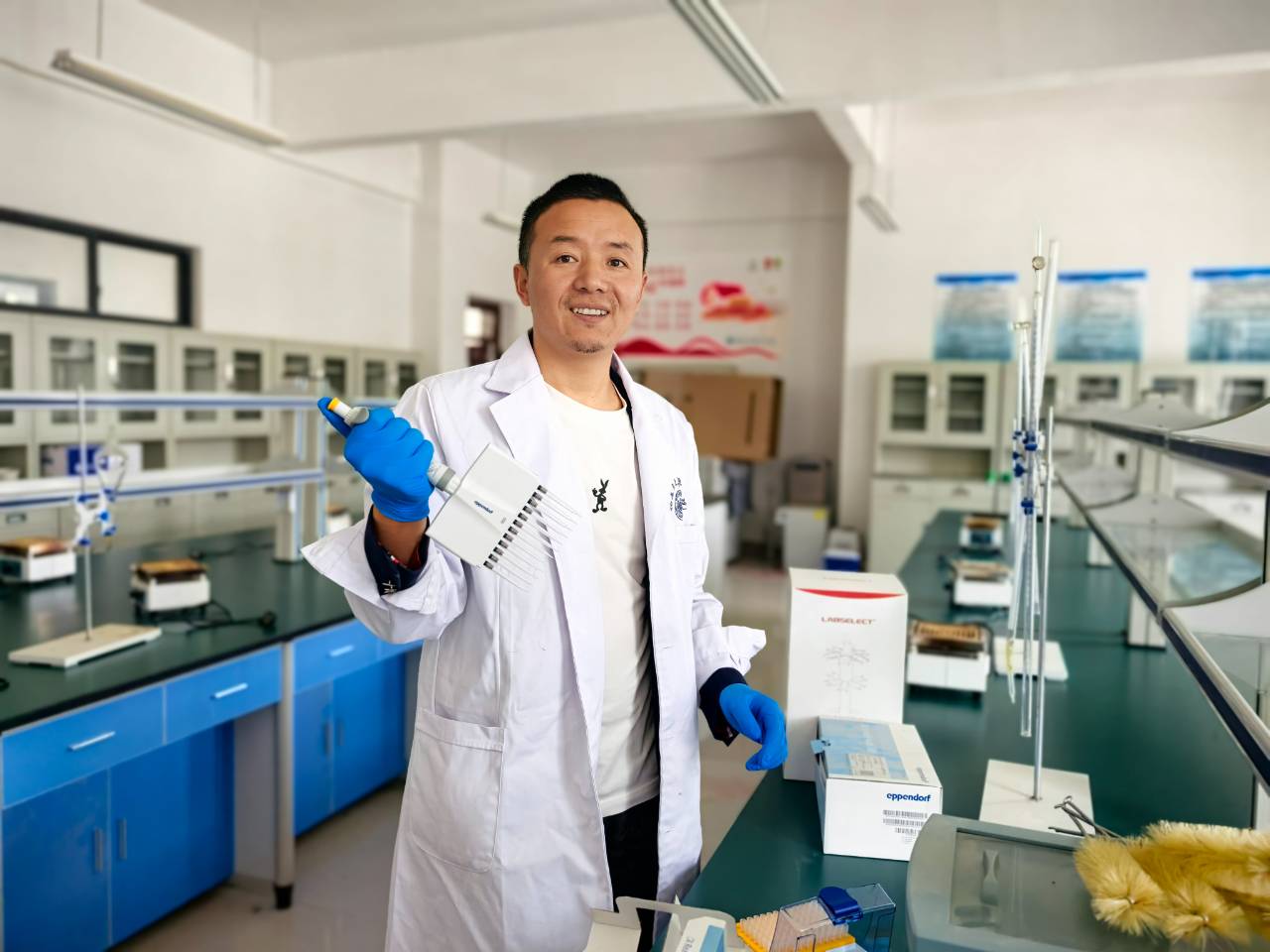

彼时,张虎山已是医学博士。怀着对中医药研究的热忱,他发现了昭通这片土地亟待开发的科研潜力。

“最初只是想做点有意义的事。”张虎山说。这份朴素的初心,将爱情的缘起化作扎根的深情。他把实验室里的技术“种”在山间地头,最终转化为坚守科研之路的承诺。

2022年,他通过人才引进入职昭通卫生职业学院,成为该校的一名教师。从西医领域跨界到中药研究,张虎山选择了一条充满挑战的道路。在学院的建议下,他将目光投向了昭通本地一种名为“独蒜兰”的中药材。“中医叫痈结,西医叫肿块,这不正是我研究的肿瘤免疫领域能切入的点吗?”像发现了新大陆一般,他带着课题组一头扎了进去。

独蒜兰,这种生长在山林间的特色植物,成了他最初的牵挂。从零开始的科研之路布满荆棘。学校的基础研究设施几乎空白,他就带着团队一点点拼凑设备;缺乏研究积累,他就从最基础的文献梳理做起。既要搞科研,又要兼顾教学,他把办公室当成了第二个家。

在学校的实验室里,他带着团队一遍遍优化种子培养条件,从培养基配方到温度、湿度调控,每一个参数都凝结着无数次试验的汗水。“农户种不起,我们就把成本降下来。”张虎山说。那些在实验室里培育出的幼苗,被小心翼翼地移植到田间。虽初期成本不菲,但这一切都是为了让山里的群众能轻松掌握种植技术。

“最怕的是学校不支持,还好这份担心是多余的。”张虎山说。在学校领导的支持下,团队先后拿下校级课题和省教育厅项目,部分项目已顺利结题。两年间,团队培养了12名科研骨干,实现了从零项目到省厅级项目的跨越,发表SCI论文3篇,申请专利2项。团队的努力逐渐结出硕果,也让张虎山更加坚定了科研与教学融合的信念。他们正朝着“独蒜研究矩阵”的目标迈进,努力申请国家科技依托单位资质,盼着有一天能叩开国家自然科学基金的大门。

张虎山的研究视野不断拓展,从独蒜兰的林下种植到灵芝、天麻的深度开发,他始终盯着一个目标:让科研成果走出实验室,变成惠及地方的产业。

“天麻、独蒜兰都得靠特定菌类‘帮忙’生长,这菌类里藏着大文章。”张虎山常把这句话挂在嘴边。在他看来,食用菌种植与药学研究从来不是两条平行线。前者是生态经济的基石,后者是产业升级的引擎,二者在昭通的山林里交汇,便能碰撞出生态与经济双赢的火花。

为了让这份“碰撞”落地,张虎山曾多次对接本地企业。他邀请企业负责人走进学校,向他们展示研究成果。可现实却泼了一盆冷水。“就像两条平行线,暂时没找到交点。”他虽有遗憾,却没有停下脚步。既然企业端暂时难以突破,便先筑牢科研根基。他转而带领团队深耕独蒜兰的后续产业研究,希望以扎实的成果等待时机。

张虎山早已把昭通当成第二故乡。有人问他,放弃企业的舒适环境,扎根山区值得吗?他指着山间的独蒜兰笑道:“你看,这些宝贝能在这里发光就值得。”

他对未来有着清晰的规划:未来10年,要让独蒜兰的研究成果从论文变成市场上的产品,让独蒜兰的种植技术真正惠及千家万户,让科研成为推动昭通中药产业升级的引擎。“这个过程可能会很慢,但乌蒙山区的植物都有韧劲,我们的研究也该如此。”

从因爱而来的异乡人到深耕科研的“昭通人”,张虎山的故事里藏着一颗科研者的赤子之心。他的科研故事还在继续,如同山间的独蒜兰,在扎根中积蓄力量,终将绽放出属于自己的芬芳。

记者:莫 娟 文/图