2025-07-19 17:34 来源:云南日报-云新闻

2020年1月,习近平总书记在考察云南时指出,要讲好“聂耳和国歌的故事”。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是聂耳逝世、《义勇军进行曲》诞生90周年。7月17日至23日,第八届聂耳音乐周在昆明和玉溪举办,传承聂耳爱国主义精神、奏响新时代爱国强音。

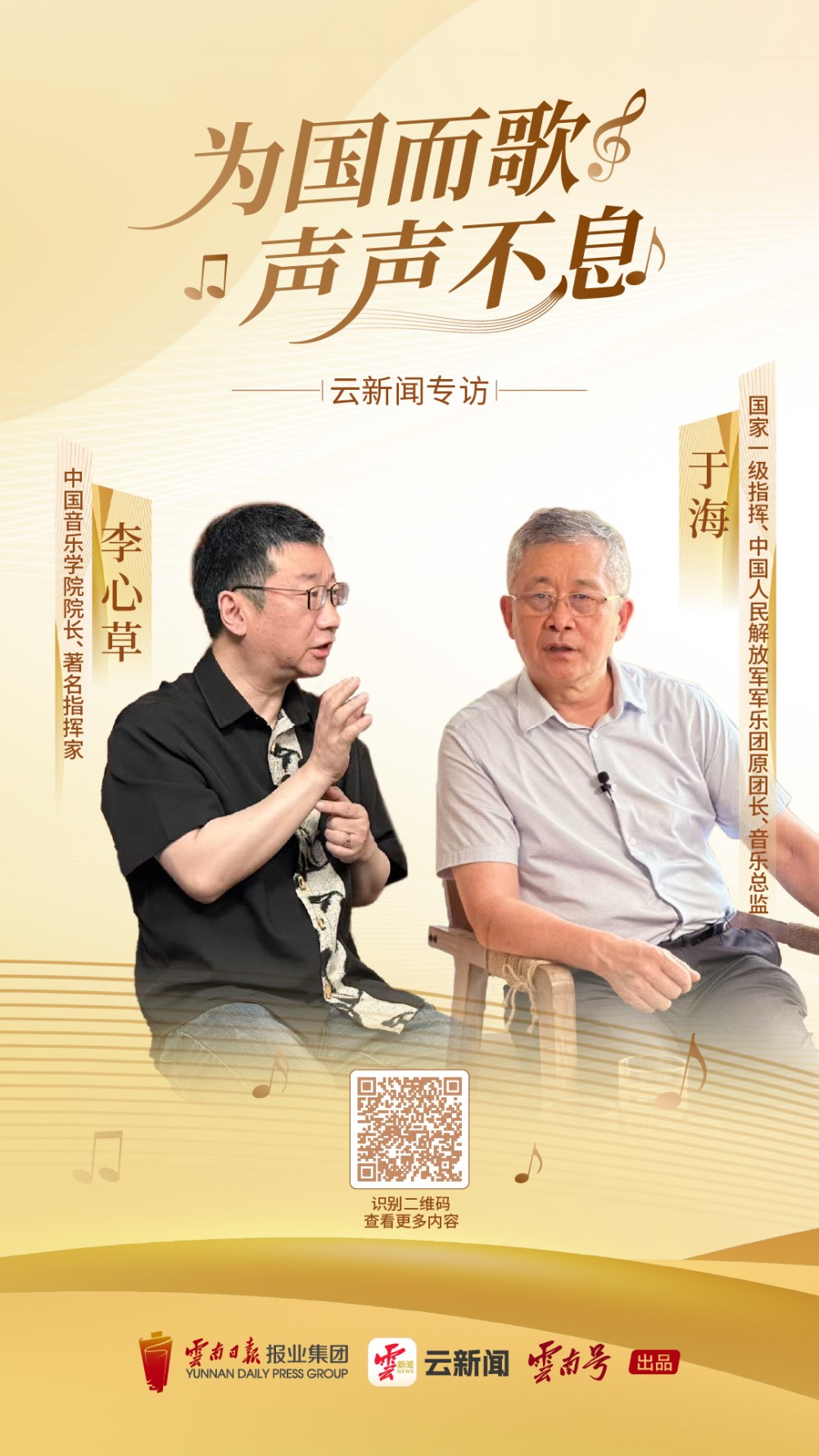

本届聂耳音乐周,邀请到中国音乐学院院长、著名指挥家李心草先生,国家一级指挥、中国人民解放军军乐团原团长、音乐总监于海先生。两位音乐家与聂耳和国歌有着深深的羁绊,李心草担任总策划并执棒的大型多媒体合唱剧《聂耳的歌》,于17日晚作为第八届聂耳音乐周开幕大剧震撼首演,用他的话来说,就是“用聂耳的音乐来讲述聂耳,用聂耳的歌来歌颂聂耳”;于海不满15岁考入军乐团,可谓“在国歌声中成长”,50多年来指挥演奏国歌近万次。作为全国政协委员,他连续十年为国歌立法提案,获“催生国歌立法的指挥家”美誉。

2024年9月1日,国务院新闻办举行新闻发布会,发布国歌标准演奏曲谱和官方录音版本。该次发布的国歌官方录音版本包括管弦乐版、管弦乐合唱版、管乐版、管乐合唱版。其中,管弦乐版和管弦乐合唱版由李心草指挥,管乐版和管乐合唱版由于海指挥。两人齐聚聂耳出生地——春城昆明,可谓是一次国歌的“寻根”之旅。

7月18日,记者和两位音乐家围坐畅谈,在他们的讲述中,聂耳、国歌与云南的血脉联系愈发清晰可见。

专访李心草:用聂耳的歌歌唱聂耳

李心草接受采访。云新闻记者 陈创业 摄

问:国歌标准演奏曲谱和官方录音版本的发布有何意义?

答:谈国歌标准化绕不开国歌立法。2008年起,作为十一届、十二届全国政协委员,于海先生连续10年提交提案,呼吁为国歌立法,2017年10月1日国歌法正式施行。国歌立法后,2024年,中宣部委派中国文联和中国音协的专家组成审核组,对国歌乐谱进行细节编定和标准化,随后在解放军军乐团录音棚和北京音乐厅分别录制了管乐版和管弦乐版的标准录音。标准版的录制严格遵循乐谱标记,为群众演唱国歌提供一个范本,为全球提供统一的中国国歌演奏标准。

问:如何评价聂耳的音乐成就?

答:聂耳是一位高产作曲家,其创作高峰集中在生命的最后两三年,留下了40多首经典歌曲。像他这样未受过系统专业训练、早期创作不多的音乐家,能在短短三五年间创作出如此大量且具有高度政治意义的作品,堪称百年不遇的音乐大师。聂耳的音乐风格非常国际化,创作题材广泛,作品中既有强劲的革命歌曲和红色歌曲,也有非常抒情的民间曲调作品,如《金蛇狂舞》就具有鲜明的中国民间音乐特点,《义勇军进行曲》的开始部分与国际歌的开始部分有很多相似之处,都采用了西方队列进行曲的风格,《铁蹄下的歌女》的艺术价值不逊色于世界上任何一首伟大的咏叹调歌曲。

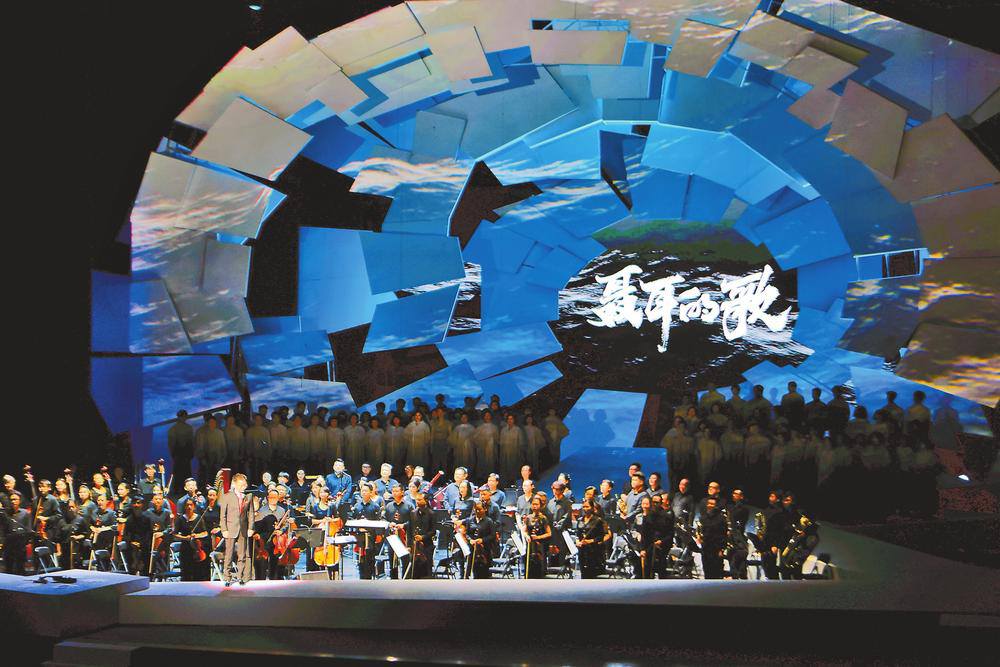

问:合唱剧《聂耳的歌》中,如何用音乐表达《义勇军进行曲》的创作过程?

答:合唱剧《聂耳的歌》是一种创新的艺术形式,既专业又大众化,人人都可以参与合唱。剧中特别注重展现《义勇军进行曲》的创作过程,通过分析聂耳在这首歌曲中使用的音乐素材,我们创作出了一段既好听又激烈的音乐。这段音乐在创作中,我们将主旋律倒置发展,逐步形成由慢到快、由舒缓到激烈的主题演进,最终达到戏剧性的高潮。在戏剧处理上,聂耳演员将曲谱交给指挥的场景象征历史时空的交接,随后乐团奏响国歌,全场起立合唱,配合国旗颜色的视觉冲击,形成全方位的震撼效果。

《聂耳的歌》展现中国革命音乐的永恒魅力。 云新闻记者 高吴双 摄

问:作为从云南走出去的音乐家,云南民族民间音乐对你个人音乐创作有何影响?

答:感受深刻的就是12岁至17岁时,在云南省文艺学校(今云南文化艺术职业学院)接受了各种音乐的熏陶,特别是戏曲方面。当时学校开设有花灯剧、京剧,还有戏曲音乐课,每天耳朵听着各种戏曲,使我在戏曲上面有了敏感度,这对我之后的交响乐指挥有非常大的帮助。云南这块土地滋养了我的艺术生涯,在我的艺术人生中奠定了最重要的基础,永远、永远会想念我的家乡,家乡是最美好、最纯真的,永远爱我的家乡——云南。

问:请分享一下回到家乡,用音乐传承聂耳精神的心情和感受。

答:这是我一直都在做的一件事,合唱剧《聂耳的歌》创作理念,就是用音乐来纪念音乐家,《聂耳的歌》这个名字既代表了是聂耳写的歌,也代表了我们后辈对他的崇敬之情。

专访于海:最爱我们的国歌

于海接受采访。云新闻记者 邢路扬 摄

问:什么促使你从国歌演奏者转向国歌标准化的推动者?

答:国歌是国家的声音标志和象征、民族精神的集中体现,需要用标准化渲染出庄严的氛围,用音乐的力量凝聚中华民族的精气神。比如,国歌速度标记为何为每分钟96拍?国歌的正式管弦乐版本,是由我国著名作曲家、指挥家、音乐理论家李焕之为之配器。每分钟96拍,也是由著名音乐家吕骥和李焕之提出的。1983年,关于国歌演奏速度的争议浮出水面——有人认为88拍更抒情,有人坚持102拍的激昂,但我们最终在反复试奏中发现,每分钟96拍最能平衡庄严与力量。再比如,国歌的官方版本发布也在表情术语方面进行了规范,就是统一标注“庄严地”。为什么要统一标注?因为不同的音乐家对乐曲的理解不同,之前出现过有人认为演奏国歌时是“歌颂地”,也有人认为是“抒情地”,但这并不足以表达国歌的真正内涵,“庄严地”才是对国歌奏唱的最准确的情感表达。

问:如何从词曲层面理解“我们的国歌是最好的国歌”?

答:在作词上,田汉先生90年前写下的“把我们的血肉筑成我们新的长城”,至今鲜活。因为长城不仅是一道屹立千年的防御工事,更是中华民族的精神图腾。歌词中传递出来的危机意识、团结精神、抗争精神,时时刻刻在警醒、鼓舞着我们。在作曲上,聂耳先生用宫商角徵羽传统五声音阶奠定国歌根基,又在“起来”三连音中注入冲锋号一般的战斗意象。特别是他在结尾“前进、前进、前进、进”的创新处理,通过增加一个“进”字打破了终止感,暗合中华民族伟大复兴“永远在路上”。更精妙的是,全曲最高音分别落在“中华”和“一心”上,组合成了“中华一心”的深层寓意。

7月18日,在第八届聂耳音乐周昆明分会场首场大师班讲座现场,于海开展题为《最爱我们的国歌》主题讲座。供图

问:你看过李心草院长策划的合唱剧《聂耳的歌》后有何感受和评价?

答:这部合唱剧在北京和云南都演出过,作为观众,每次观看后我都深受感动,特别是在聂耳的故乡欣赏聂耳的音乐,这种体验尤为珍贵。《聂耳的歌》从编剧到作曲都非常出色,而且李心草院长在每次演奏之后都会对作品做一些细致的打磨,我相信这部剧一定能在全国不断上演,让更多人听到聂耳的歌,让更多人感受聂耳“为党奋斗、为国而歌、为民呐喊”的精神。

问:能谈谈你对云南的印象吗?

答:可以说,我是云南的常客,来了不下几十次,不管春夏秋冬,每次来到云南都很享受。只要一提到云南,我就能想到花海、想到空气清新、想到少数民族、想到热情的云南人。有句话叫“云南人都是家乡宝”,我来得多了,也成半个“家乡宝”了。就比如这次,从北京来到昆明,刚一下飞机,就觉得昆明的天气太凉爽了,太好在了。

问:可以给云南年轻一代的音乐人一些建议吗?

答:云南是聂耳先生成长生活的地方,云南年轻的音乐家,更应该身体力行传承好聂耳精神,不光是音乐事业,还要在各方面都争取做榜样。聂耳在20岁时写给母亲的信中说过这样的话——我是为社会而生的,我要在这人类的社会里做出伟大的事业。20岁时能说出这样的话来,可见聂耳先生是一个非常自律、有情怀、有理想的人。我常常用这句话与大家共勉,我们能不能做个为社会作贡献,为民族作贡献的人?