2025-10-30 09:38 来源:昭通新闻网

深秋的风裹挟着桂花香,轻轻拂过镇雄县黑树镇苏木小学的教室。黑板前,殷燕龙正用粉笔勾勒出一片金黄的稻田,几个孩子弯腰割稻的身影跃然眼前。

“今天我们画秋天,画你们眼里的村子。”他轻声说道。

“老师,我捡的叶子像小扇子,能画吗?”一个小男孩举手问他,满眼期待。殷燕龙笑着点头:“当然可以,你眼中的世界就是最美的画。”

殷燕龙俯身修改着孩子们的线条,指尖沾满彩笔的碎屑。窗外农户屋檐上的谷粒翻腾着金色的光,与画纸上的稻田遥相呼应。他忽然想起2018年秋天,背着行囊从曲靖市辗转6个小时山路来到这里。站在村口那条泥泞的小路上,望着孩子们怯生生的眼神,他的掌心全是汗。那时的他不知道自己能做什么,也怀疑自己能否坚持下去。

最初的几个月,这种“陌生感”如影随形。转折发生在秋收时节,当他跟着孩子们下地干活,蹲在田埂上听他们兴致勃勃地说着家里的猪崽、地里的苞谷时,他忽然明白,不是孩子不愿亲近,而是自己还没真正走进他们的世界。

作业本里的革命

殷燕龙刚入职就接手了一个拥有82名学生的六年级语文老师。当他布置作业时,全班竟有40多个学生没交作业。他捧着40多本空白的作业本,呆坐在办公室里,头脑一片空白。当晚,殷燕龙辗转反侧:“是我的问题吗?”来之前,他想象中的乡村学生会把作业本翻得卷边,珍惜学习机会、认真对待作业;可现实中,这些孩子的作业本比脸还干净。

第二天清晨,殷燕龙走进教室并没有批评人,反而举着作业本问:“大家不写作业,是觉得作业太难,还是觉得没意思呀?”教室里静了几秒,小敏忽然举手:“老师,我写字慢也写不好。”殷燕龙发现她的字虽然慢但很工整,鼓励她道:“不用追求速度,每天比前一天多写5个字就好。”还把她的作业贴在班级“优秀作业墙”上,慢慢小敏不仅能按时完成作业,还主动帮其他同学检查作业。

收集完孩子们的想法后,殷燕龙对作业“减量提质”,把原来的抄课文改成“摘抄一句喜欢的句子,说说为什么喜欢”;组建“作业互助小组”,让完成好的学生帮助没完成的,全部完成的小组能获得“班级小明星”称号。

乡村生活是最好的教材

“乡村孩子的生活,本身就是最好的课堂。”殷燕龙说。

这个发现,彻底改变了殷燕龙的教育方式。专业学习视觉传达的殷燕龙,把美术课变成了孩子们的“发现之旅”,不再临摹课本上的静物,取而代之的是自家菜园的青菜、村头那棵歪脖子的老梨树。教《秋天的雨》时,他带着学生去搜集落叶,让孩子们摸一摸粗糙的纹路,闻一闻泥土的气息。“枫叶像爷爷的手掌,糙糙的但很暖和。”——这样的句子,让殷燕龙惊叹不已。他用彩笔绘制思维导图,把《西门豹治邺》变成有趣的“破案故事”,教室里举起的小手越来越多。

殷燕龙最初的教学理念是“让学生考个好成绩”,如今已转变为“让学生爱上学习,愿意主动探索”。最能体现这一变化的是小辉,他刚来时上课总是昏昏欲睡,殷燕龙起初只盯着他的成绩,催促他写作业,效果甚微。后来发现小辉热衷于研究村里的昆虫,殷燕龙便为他找来一本《昆虫记》,还让他在班会中分享“昆虫小知识”。渐渐地,他上课不再打瞌睡,甚至主动询问:“老师,能不能把昆虫知识写进作文里?”。如今小辉的作文时常被当作范文,这使殷燕龙深刻领悟到,比起分数,让学生找到学习的兴趣点更为重要。

藏在规则里的爱

殷燕龙的课堂有“三条铁律:不准做小动作、不准交头接耳、不准抄袭作业。”有学生偷偷玩玩具,他板着脸没收,课下跟孩子说:“上课玩玩具会错过重要的知识,要是想玩,下课老师陪你一起玩好不好?”这样既守住了纪律,又不让学生反感。

殷燕龙希望严格管束,让学生养成认真对待学习的态度。“严不是目的,是让孩子们知道,上课就要有上课的样子。”殷燕龙说。

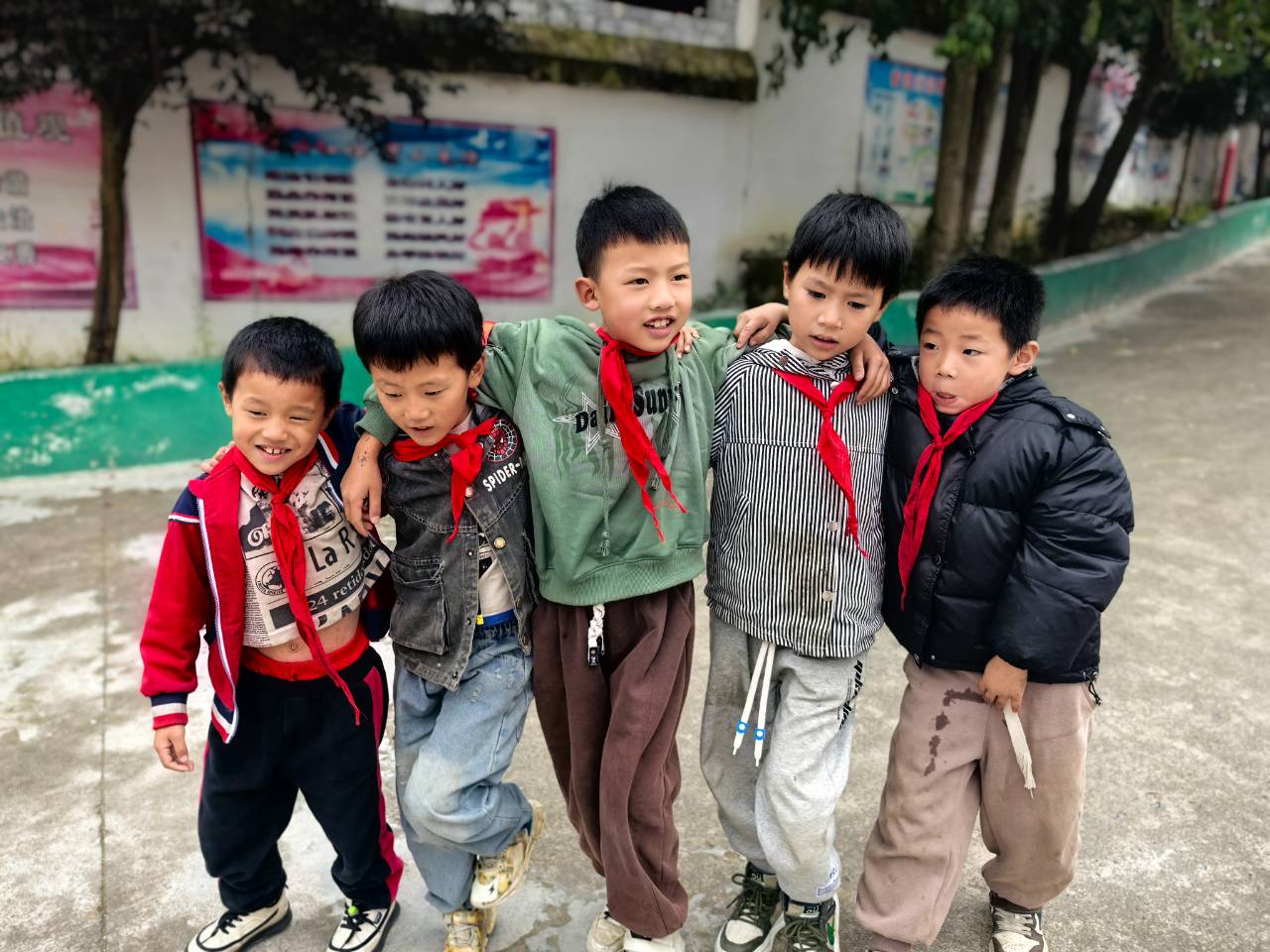

课下他是孩子们的“大哥哥”——教他们折能飞得远的纸飞机,还跟他们比赛谁的飞机飞得远;看到学生在操场玩沙包缺人,他就会加入他们当“队友”;有学生感冒了,他会把自己的保温杯借给孩子喝热水并叮嘱她:“要多喝热水,鼻子就不塞了。”

“上课看规则,下课看需求。”这简单的十二个字,藏着教育的智慧。课堂上严厉是为了让孩子们学到知识,课下的关心是为了让他们感受到老师的爱。

2022年的秋天,殷燕龙教过的一个学生考上了县里的重点初中,特意来学校感激他:“殷老师,谢谢您当初没放弃我,要是没有您,我可能早就不想上学了。”那一刻殷燕龙的眼泪都快出来了,简简单单的一句话,却胜过千言万语。

殷燕龙再也不是当初那个连教案都写不顺的新手。他摸索出“生活化教学”,让曾经上课睡觉的小辉,因为一本《昆虫记》爱上了写作文;帮“数学困难户”小瑞用自家菜地的收成学会了分数计算。如今,他有个更大的梦想,要带孩子们走出大山,去看看山外的世界,看看城市的图书馆有多大,站台上飞驰而过的列车通往何方。他相信,只要点燃心中的好奇,再远的路,孩子们也能走得出去。

记者:莫娟 聂孝美 文/图