2025-09-19 09:49 来源:昭通新闻网

1937年秋,中华大地烽烟四起。云南,这个位于西南的边陲之地,毅然组建起一支劲旅——被国民政府授予“国民革命军第六十军”番号的新军。这支队伍下辖三师六旅十二团,4万余名三迤健儿怀揣报国热忱,于10月12日誓师出征。军歌嘹亮,铁流北上,《六十军军歌》的激昂旋律在山间回荡:

救国兴兵赴战场,八千里路马蹄忙。

三迤健儿皆扬长,远征斗士强复强。

怒发冲冠慨而慷,杀伐用枪保国疆。

前进!前进!冲锋!冲锋!

显我军神威,和倭奴拼命。

劳王师,击虎狼,万人欢送塞路旁。

旌旗飘荡多雄壮,三迤健儿皆扬长。

远征斗士强复强,怒发冲冠慨而慷,

杀伐用枪保国疆,前进!前进!

冲锋!冲锋!

显我军威风,和倭奴拼命。

万夫之雄,为民前锋,报国尽忠。

信义诸君,马到成功。

在这支浩浩荡荡的队伍中,行进着来自盐津县普洱镇箭坝村赵伯勋家的两名少校连长——三子赵师炜(又名赵继昌)与四子赵师韩(又名赵克)。他们出自云南陆军讲武堂,此刻并肩奔赴抗日前线。赵师炜任183师542旅1084团1营6连连长,赵师韩则任同团3营1连连长。从昆明出发,征途漫漫,兄弟二人各自率领连队,毅然前往那烽火连天的战场。

历史的指针拨至1938年4月下旬。182师、183师在台儿庄外围的陈瓦房、邢家楼、五圣堂一带,突然遇到凶悍的日军,一场炼狱般的血战就此拉开序幕。

4月22日,邢家楼、五圣堂阵地争夺战率先打响。542旅在旅长陈钟书的指挥下,奋勇争先,成功抢占阵地。日军如潮水般汹涌扑来,陈钟书沉着下令隐蔽。待敌军进入有效射程,霎时间机枪怒吼,手榴弹如暴雨般倾泻而下,敌人丢盔弃甲,狼狈溃退。亲历者山毓萌回忆,在短暂的战斗间隙,许多战士默默将纸币折成小块含入口中——这是他们对牺牲后“彼岸”世界最朴素的准备,无声地诉说着视死如归的决绝。

当日下午,日军集结重兵,发动更猛烈的反扑,左翼突遭骑兵偷袭。陈钟书临危不惧,急令部队阻击,却不幸在激战中被流弹击中头颅,轰然倒地。因伤势过重,他当晚壮烈殉国,年仅47岁。当时的报道记载了滇军的勇毅:“血战,大展神威,敌两师团,歼灭过半”“坚强反击,毙敌五千以上”。

就在同一天,五圣堂的硝烟深处,一段关于“兄弟连长”的悲壮传奇正在上演。他们的事迹至今仍在台儿庄民间口耳相传,亦被云南文史郑重记录:

赵师韩所在的1084团1营战斗情况异常惨烈。作为连长,他肩负夺取五圣堂阵地的重任。自午后二时起,赵师韩率领全连勇士如猛虎般突入敌阵,与日军展开残酷的白刃搏杀。他们一次次击退敌人的疯狂进攻,历经七轮血战,终将五圣堂夺回。不甘失败的日军旋即调集重炮,数百发炮弹如陨石般倾泻而下,瞬间将小小的村庄夷为废墟,一连士兵伤亡过半。激战中,一枚子弹洞穿赵师韩的额头,他的生命永远定格在了27岁。

硝烟尚未散尽,赵师炜在几乎拼光了自己的连队后,不顾一切冲入一团混乱的1连阵地寻找弟弟的身影。他找到了——四弟已躺在冰冷的土地上。巨大的悲痛瞬间攫住他的心脏,却容不得片刻哀泣。赵师炜强忍撕心之痛,奋力将弟弟的遗体从尸山血海中扒出后,冲进一处尚在燃烧的断壁残垣下暂避。天色渐暗,战场陷入死寂。在整理遗物时,赵师炜颤抖着从弟弟的衣袋中掏出一封紧贴胸口的家书。借着微光,他看清了那简短却重若千钧的文字:

慈爱的双亲:

现在我们已经加入台儿庄战场了。儿已抱定不成功便成仁的决心,去和敌人肉搏。此后战场上的消息请您老人家不要担心,同时亦怕不可多得了罢!伯父以及三姐、四姐、惠珍等各处的信,情况上也不许可我安静地一一问安。飞机不住地抛炸弹,大炮不住地咚咚响。不写了,敬祝福安。

不肖儿师韩跪禀 四月二十日投

这封沾染着硝烟与体温、最终未能寄出的家书,字字滚烫,凝结着舍生取义的赤子丹心与拳拳孝思。

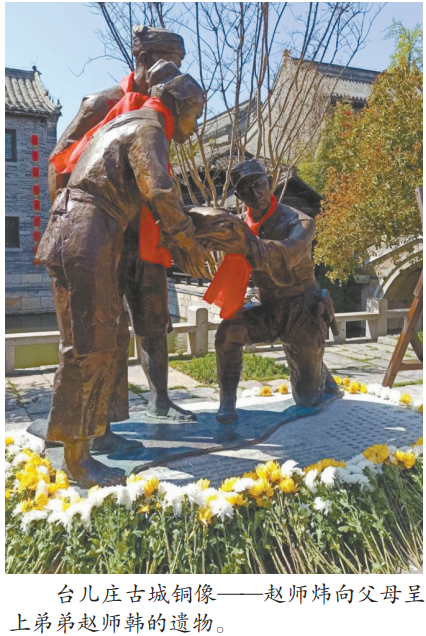

残酷的现实容不下悲恸。赵师炜强忍剜心之痛,在废墟间搜寻尚未燃尽的梁柱、椽木,为弟弟搭起最后的归宿。烈火熊熊,吞噬了年轻的躯体。赵师炜解下肩上的干粮袋,庄重地收起弟弟的骨灰。“弟弟,我带你回家。”从此,这特别的“行囊”与他形影不离——转战沙场时背着,身负重伤被抬入后方医院时背着,最终跋涉千里,背回了故乡。当骨灰与那封染血的家书交到父母颤抖的手中时,天地同悲。这一感天动地的义举,曾令武汉报界为之动容,纷纷刊文颂扬。

父亲赵伯勋强忍悲痛,立即致信省政府主席龙云,请求将赵师韩遗灰公葬。这封信写于1938年9月,现珍藏于云南省档案馆,讲述了赵师韩牺牲、赵师炜背着弟弟的骨灰继续抗战以及回滇的经过,并恳请将赵师韩骨灰公葬:“……兹三子继昌,奉命随钧长回滇办事,并得将四子克遗灰同时运回滇,现寄于江西会馆。顷闻绥靖公署筹办追悼六十军阵亡将士大会将届期,国民感国难之日急,正值抗战最紧要关头之时,伤四子之遗灰未葬,应求哀荣一以励众。民虽老衰,爱子之念固深,然有子为国殇,亦复何恨?伏望政府愍国民暮年丧子之痛,妥位先死事者而勉励后死……并附赵克遗像遗物,恳请发交大会陈列……祈趁会期公葬于陆军墓地,以妥忠灵。”

信函所附赵师韩的遗像与遗物至今仍保存于云南省档案馆。其中遗像为赵师韩英姿勃发的戎装照片,背面记载了他“预备着为民族奋斗,为国家牺牲”的留言,真切地表达了这位青年士兵即将奔赴前线保卫祖国的信心和决心……

1938年10月30日,云南各界在昆明市金碧公园召开追悼六十军阵亡将士大会。省政府、六十军返滇军官、阵亡将士家属及社会各界民众万余人参与哀悼。大会将未能运回云南的六十军阵亡将士灵位迎入忠烈祠供奉。同日,赵师韩烈士遗灰与台儿庄战役牺牲的士兵共同接受公祭后,安葬于昆明墓园。

滇军的浴血奋战赢得了统帅部的嘉奖。六十军第二集团军总司令孙连仲致电勉励军长卢汉:“忠勇奋发,足资楷模!”赞誉滇军“使抗战大局转危为安”,并期许“继续努力,压倒倭寇,以示国威”。

民国《盐津县志》的阵亡名录上,镌刻着90多位在台儿庄战场殉国的盐津子弟姓名,“吾津有壮烈牺牲殉国成仁之人在,大为河山生色”。这是用血肉铸就的丰碑。《盐津县文史资料》第二辑记载:在那场持续20余日、被称为“邳北战场”的惨烈战役中,当时人口8万人的盐津县,有96名子弟壮烈捐躯。仅落雁乡,参战18人,13人埋骨他乡。

87年光阴流逝,台儿庄的焦土早已生出新绿。然而,赵师韩那封未寄出的家书,连同兄弟间生死相托的骨灰袋,以及许多消失在烽火中的年轻生命,如同永恒的丰碑,向历史诉说着一个民族在危亡时刻的坚韧、不怕牺牲与不朽的爱——对家园,对同胞,对脚下这片浸透血泪却生生不息的土地。

通讯员: 刘作芳 文/图