2025-08-17 12:14 来源:昭通新闻网

当清晨的阳光掠过昭通古城温润的瓦檐,这座始建于清雍正九年的老城,正在文旅焕新中苏醒,古城保护不仅是修复砖瓦,更是梳理历史的经脉,在怀远街白墙黛瓦间藏着一段关于王开基的百年往事,他不仅是古城居民口中的“王七先生”,更是昭通现代医学的开拓者。

在昭通的医学发展史上,王开基(1886-1987)是一个无法绕开的名字。作为昭通福滇医院(现昭通市第一人民医院前身)的重要人物,他不仅是当地第一代系统接受西医教育的医生,更以毕生践行“医者仁心”的精神,在战乱与动荡的年代里守护了一方百姓的健康。

“爷爷从小对我们说,当医生最重要的不是技术,而是良心。”8月16日,71岁的王瑞小心翼翼地翻开了泛黄的老相册讲述起家族的医学传承。

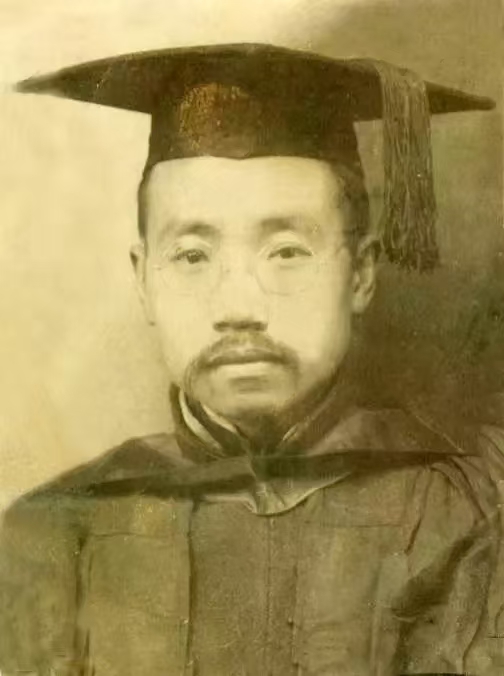

照片里戴着圆框眼镜的青年,头戴博士帽意气风发,正是她的爷爷—王开基,这位医者在昭通古城扎根近一个世纪。相片中的王开基正是在华西协合大学医学院毕业时的模样,他学成归来,将现代医学的种子播撒在滇东北这片土地上,一份1986年的自述手稿揭开了滇东北西医拓荒者的传奇人生。

从清洁工到医学博士

翻开王开基的手稿,字里行间流露出他对医学的执着与对生命的敬畏。

1886年,王开基出生于昭通一个商人家庭。19世纪末的昭通,医疗条件极其落后,彼时的昭通百姓对西医尚抱疑虑,常将免费发放的药物丢弃。16岁的王开基站在了人生的第一个十字路口:英国医生林树德在昭通古城的集贤街上创办福滇医院,招收3名清洁工兼护士。王开基进入福滇医院做清洁工,医院里“危急病人进、康复者出”的景象,深深烙印在王开基心中。因勤奋好学,他被英国医生林树德破格培养,开始接触护理知识,从此踏上医学之路。

“尿盆必须用沸水煮沸后消毒,若有异味必须重新清洗。”手稿中清晰地记录着林树德对这位学徒的严苛要求,这成了王开基医学之路的第一课。他白天忙碌于医院事务,夜晚则挑灯研读西医书籍,他凭借“别人睡我读书,别人玩耍我兼职”的拼劲,在八年里从清洁工学成了能独立处理常见病症的助手。

王开基在福滇医院度过了八年“半工半读”的时光。当他第3次请求林树德给予深造机会时,得到的仍是拒绝:“你是最好的助手,我不能放你走。”

命运的转机出现在1909年,华西协合大学医科专业(今四川大学华西临床医学院)第一次在昭通招生。王开基凭借扎实的医学功底和多年的临床经验,以优异的成绩考入该校,成为西南地区首批接受系统西医教育的本土医生之一。彼时的医学院,涵盖预科、正科与实习,他一边读书一边在护校兼职,靠奖学金和勤工俭学支撑家用。1921年,王开基以优异成绩毕业,获得医学博士学位,成为昭通培养的第一位博士。毕业时,王开基面临诸多选择—重庆、泸州、自贡的医院高薪聘请他当院长,但他最终选择放弃回到医疗资源匮乏的家乡。他说:“这里的乡亲更需要我。”

“王七先生”的仁心仁术

回到昭通的王开基,迎来了职业生涯的黄金期。因院长临时空缺,他被任命为福滇医院代理院长,主持医院日常工作,王开基展现出卓越的管理才能和无私的奉献精神,极大提升了医院的医疗水平。他不仅诊治病人,还言传身教,带出了一批批医学生和年轻医生。

1931年,因不满新来的外籍医生对医院的独断专行与资源垄断,王开基毅然辞去职务,在云兴街创办“肇勋诊所”,并与亲友合开“振华药房”。他的诊所从不设门槛:无论贫富贵贱,皆一视同仁。遇到经济困难的病人,不仅不收诊金,还自掏腰包购买药品相赠。他以仁心仁术赢得了百姓的信任,诊所声名远播,甚至吸引了邻县的患者慕名而来。

在医疗条件简陋的年代,他创新诊疗方法,尤其擅长妇产科和外科手术。王开基和妻子常正坤接生了上千人来到这个世界。常正坤毕业于成都仁济护士学校,是王开基最得力的助手。夫妻二人并肩作战,将科学的接生方法带入昭通,大大降低了产妇与婴儿的死亡率。夫妇俩曾为抢救大出血产妇,延误了自己儿子的病情,儿子不幸因白喉夭折。不是不爱子,是医者肩上的使命更重,王开基强忍悲痛,继续奔波于诊室与病房之间,面对接踵而来的病患,他始终没有停下脚步。

作为昭通第一代西医,王开基的仁德与医术被乡亲们交口称赞。他“救死扶伤、解人苦难”的事迹传遍城乡,因家中排行老七,百姓尊称他“王七先生”。他的诊所与家中,挂满了患者送来的“起死回生”“妙手仁心”等匾额,每一块都刻着一段生死相托的故事。

讲台与药箱间的赤子心

“医学救人身,教育救人魂。”这是王开基的人生信条。在行医之外,王开基的身影还活跃在昭通教育界。1921年,刚从成都回昭通的第三天,他便应昭通省立二中姜勉之校长之邀,兼任英文与生理卫生教师。

彼时教女生生理课被视为“有伤风化”,王开基被勒令停教,学生却集体请愿:“只有王医生讲得明白。”最终他坚持开课,成为昭通首开女性生理教育的教师。

王开基的“育才经”不止于校园。从华西协合大学医科专业毕业时,校长毕齐嘱托他“为西南举荐良才”,他记了一辈子。数十年间,他推荐了吴性纯、聂光廷等数十人赴华西求学,其中多人后来成了云南医学界的骨干。对家境贫寒的学生,他常解囊相助,甚至将药房收入贴补他们的学费。

面对政治漩涡,王开基始终保持清醒。20世纪30年代,国民党要求教师集体加入国民党,他直言拒绝:“我只想治病、教书,不涉党派。”但这并不妨碍他支持进步事业:抗战期间,他赞助支持学生参加抗日宣传;解放战争时期,他暗中支持地下党活动,将诊所作为秘密联络点,为滇桂黔边纵队第六支队(永昆支队)提供药品与资金支持;子女参加革命,他变卖药材支持路费;学生李祥荣、傅发聪、李长猛等从事地下工作,他以“家庭教师”名义为其掩护身份,多次在危急时刻保护了革命同志的安全。王开基用行动诠释了医者与师者的责任,更展现了一位知识分子的民族气节与家国情怀。

1950年3月,昭通解放的炮声刚过,66岁的王开基便主动找上门:“我这诊所、药房,还有家里的药柜,全捐给国家!”王开基以“开明民主人士”身份参与政府工作,他协助接管教会医院,筹建昭通县人民医院并任首任院长,相继又协助接管了福滇医院,筹建昭通地区人民医院(今昭通市第一人民医院)。在那段百废待兴的岁月里,王开基日夜奔忙,既当院长统筹全局,又兼医生坐诊看病,成了新医院的“定海神针”。除此之外,他还担任第一、二、三届昭通县人大代表,积极参与地方建设。

更让王开基骄傲的是子女的成长。长子王传恩毕业于华西协合大学医学系成为牙医学博士,继承了他的仁心仁术。“爷爷救过许多人的命,但他最欣慰的是子女们都成长为对国家有用的人。”王瑞说。

1987年,101岁的王开基安详离世。他的一生跨越晚清、民国、新中国三个时代,始终未改行医济世的初心。去世前,这位世纪老人仍叮嘱子孙:“无论时代如何变化,都要记住—治病救人是天职,忠于良心是本分。”

昭通古城保护不仅关乎建筑,更关乎那些曾在这里生活、奉献的人。如今,那段关于医者仁心的传奇仍在流传。王开基播下的医学种子,早已在滇东北长成参天大树,而他“忠于良心”的信条,更成了这座城市永不褪色的人文印记。

记者:莫娟

图片由受访者提供