2025-08-05 10:53 来源:昭通新闻网

“老师,我留校啦!”6月3日21时许,宋治东激动地向谭茂桥分享自己的就业喜讯。简单交流后,宋治东再次表达感激之情:“我一直朝着您给我指引的方向努力。”夜已深,窗外的知了仍聒噪不停。看着手机屏幕上的对话,谭茂桥的思绪翻涌。29年来,一个又一个学生考上心仪的大学,走出大山,走上工作岗位,在各行各业拼搏。这一刻,他内心充满成就感。

1996年,刚从昭通教育学院毕业的谭茂桥被分配到芒部中学。那时的芒部中学只有初中部。站在三尺讲台上,他并没有太多想法,只想踏踏实实地教书育人。因为从小对语文颇具天赋,他似乎不用花费多少心力便能让学生的成绩稳居前列。

2011年,芒部中学增设高中部,急需教师。校长找到谭茂桥:“你在初中部教得不错,来高中部试试吧。”面对校长的邀约,他也想挑战一下自己。2013年,他带的初中班毕业后,他便到了高中部任教。

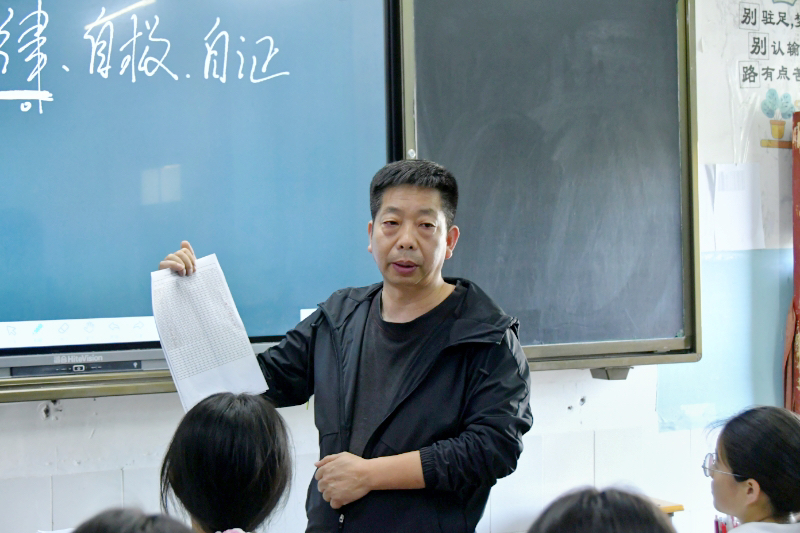

高中语文与初中语文差异显著。刚接手高中语文教学时,巨大的备课量让他倍感压力。但他始终坚持风趣幽默的教学风格,最终取得了令人惊喜的效果——他带的第一届高中毕业班,语文成绩居全县第一。教学中,他从不要求学生死记硬背。在他看来,语文仅靠课本难以取得高分,必须拓展课外阅读。为此,他建议学生在枕边常备一本书,睡不着时就读上几页,让阅读成为一种习惯。

谭茂桥不断创新教学方式,通过情景导入、知识拓展等方式,激发学生对语文课的热爱。2017年,他提议学校开设阅读课和书法课,此后这两门课程被正式纳入各班级课表。他认为,书法课不仅能让学生练就一手好字,更能磨炼心性;既是语文课的有益补充,又对其他学科的学习大有裨益。他让学生用作文本练字,特意选择这种本子是因为“其格子仿若考试答题卡,习惯成自然”,而书写内容多选自必背课文与古诗词,让学生在练字的同时加深对经典篇章的印象。

这种“顺势引导”的教学方式,也体现在他对学生的管理上。芒部中学的学生大多来自乡镇,父母常年不在身边。谭茂桥深信农村孩子大多懂事明理,许多道理稍加点拨便能领会。他会向学生讲述父母在外务工的艰辛,也会分享往届学生当下的生活。有些学生听着听着,眼眶便湿润了。“他们不是不懂,只是需要有人引导。”谭茂桥说。

随着学校的发展,年轻教师日益增多。他们教学方法新颖,与学生代沟小,课堂氛围活跃,更可贵的是拼搏劲头十足。谭茂桥谦虚地说:“我正被他们‘拖着跑’呢。”他对此并不焦虑,反倒觉得是件好事。

身为高中部语文组负责人兼教科室副主任,他不断引领团队稳步前行。他创新推行“师徒结对”制度,为每位新入职的年轻教师配备“师傅”:年轻教师要按要求定期听老教师的课,老教师同样要听年轻教师的课;每次听课需拍摄视频“打卡”,课后撰写总结报告,并按时交到教科室签字。

教科室还统筹安排其他教学活动,比如每周三组织文科组集体备课,周四组织理科组集体备课;隔周以年级组为单位开展听评课,集中听某位老师的课后,及时向授课教师反馈评价与建议。

他将这些工作制成表册,安排专人监督,确保逐项落实。“新教师往往教学经验不足,信心不足。通过师徒一对一结对的方式,他们跟听一段时间后,很快便能独立授课,成长得特别快。”

就这样,教师们毫无保留地分享教学经验,始终保持谦逊好学的状态,在团队中形成了“持续进步”的风气。

谭茂桥常笑言自己是个“有趣”的老师。在非班主任班级,他的课堂颇受学生喜爱;而在自己担任班主任的班级,学生虽带些敬畏心理,他依然尽力让课堂生动有趣。偶尔路过年轻教师的课堂,听见里面传来阵阵笑声,他总会含笑驻足片刻。

面对年轻教师带来的新挑战,他始终坚持自己的方法:“语文教学本无定法。有的老师重讲解,有的重阅读,我的方式或许更适合自己。”而常年稳居前列的优异成绩,也印证了他这份坚持的价值。

从初中到高中,从普通教师到学科负责人,他的每一步似乎都“被推着走”,却走得格外扎实。他从未刻意强求什么,只是专注于做好眼前的事,结果水到渠成。

29载光阴流转,芒部中学在变,学生在变,教育环境也在变。谭茂桥始终在“保持本我”与“适应变革”之间寻求着平衡。或许教育的真谛正在于此——不必强行扭转,只要方向明确,时间自会给出答案。

记者:方茜 文/图