2025-07-17 15:31 来源:昭通新闻网

“我以为进来后就只能被动等待,没想到法院能到所里开庭,让我在戒毒的同时也能维护自己的合法权益。”在昭通市强制隔离戒毒所临时法庭内,刚结束庭审的戒毒人员雷某感慨道。这一幕,是昭通市强制隔离戒毒所创新司法协作机制,将法庭“搬”进所内的真实写照。

近年来,为破解戒毒人员参与诉讼的重重障碍,该所以“法治场所”建设为抓手,主动作为,与各级法院、检察机关、公证机构搭建高效协同桥梁,累计保障戒毒人员申诉、控告、诉讼及行政复议等权利11次,将司法服务延伸至高墙之内,构建起覆盖戒毒人员全周期的法律权益保障体系。

以尊重为基,保障权利“平等线”

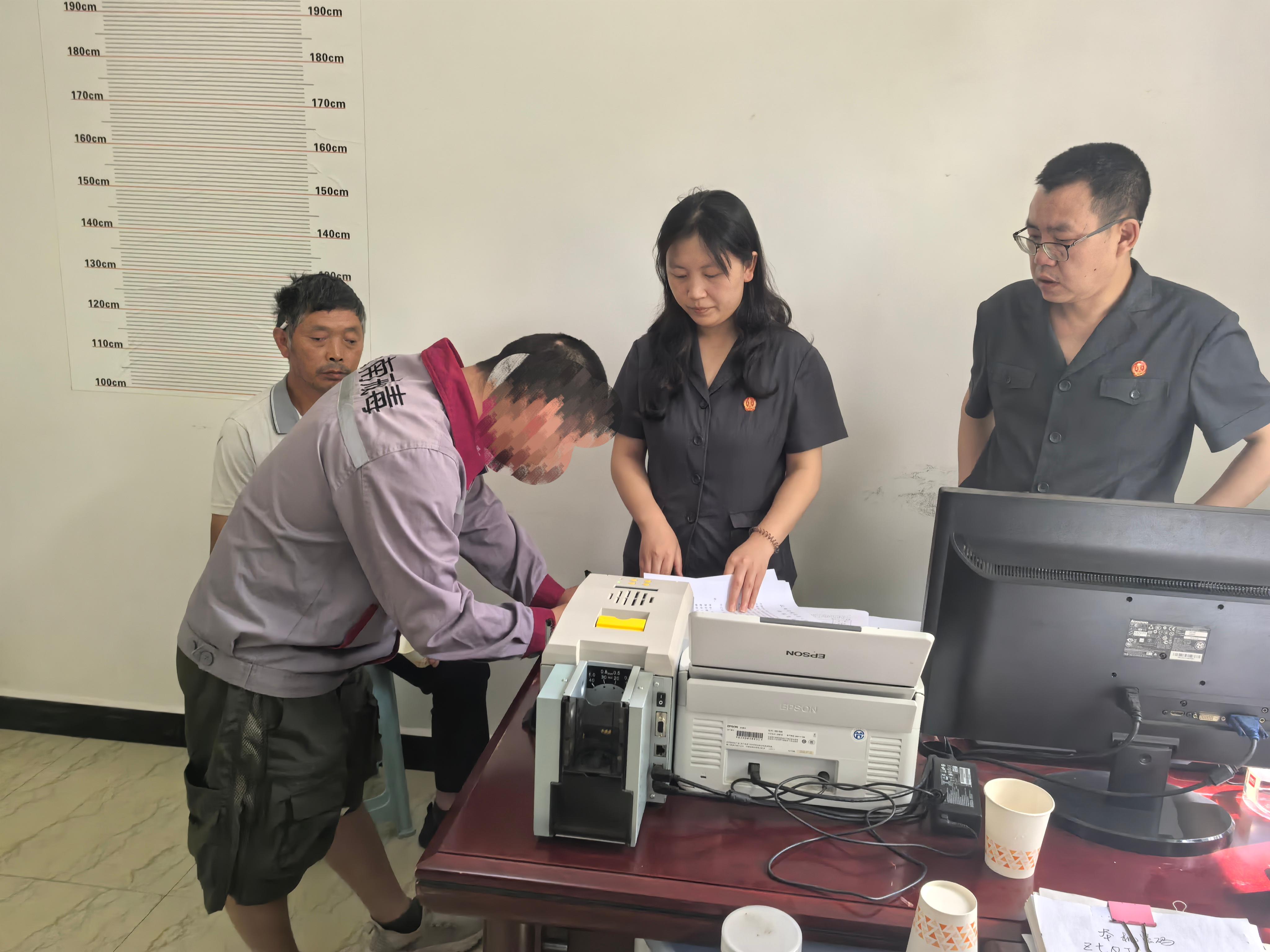

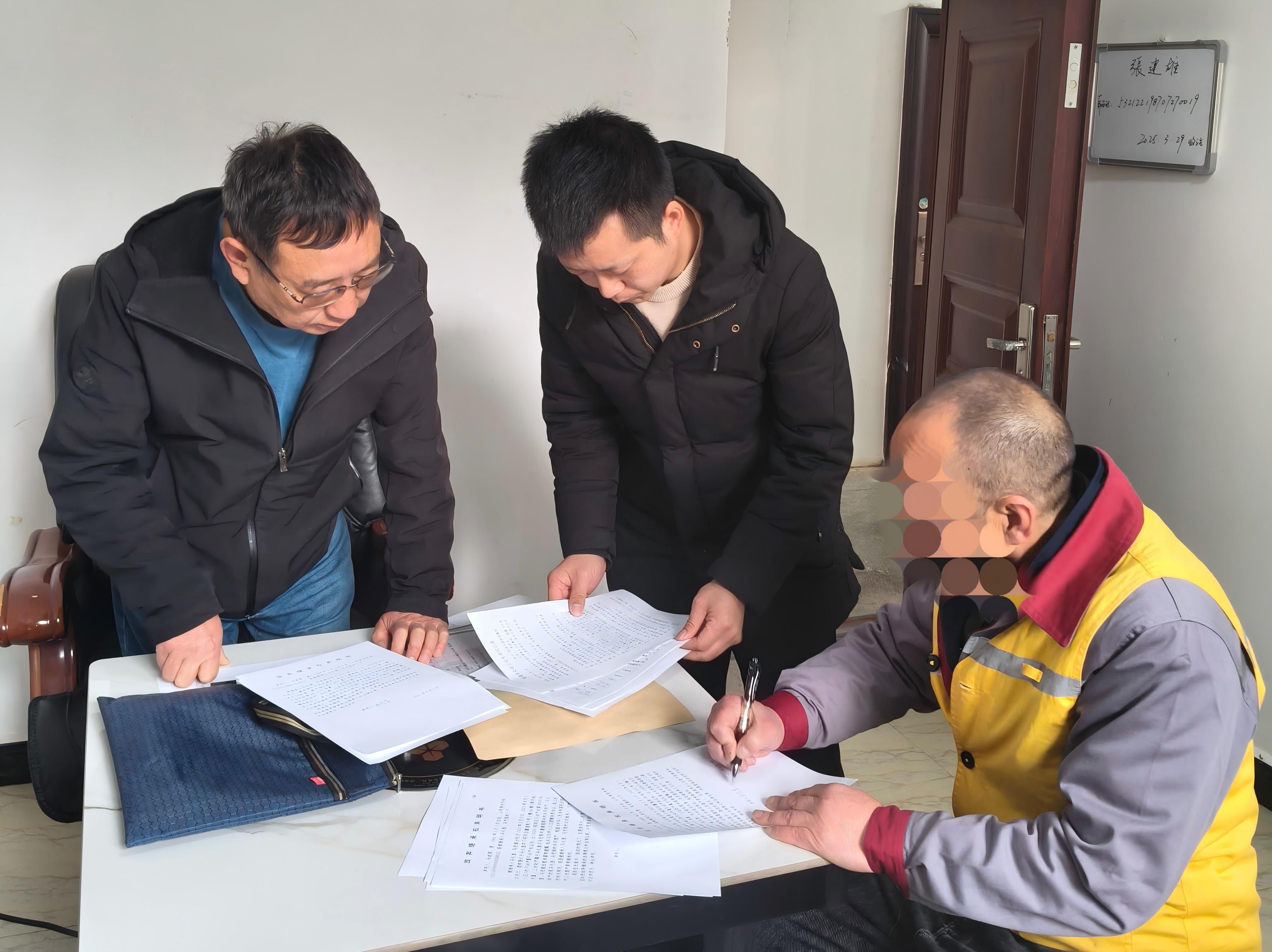

戒毒人员虽因违法行为接受矫治,但其人格权、陈述权、辩护权等合法权利从未褪色。2019年起,该所与属地法院共建“临时法庭”,每一场庭审都严格遵循法律程序,确保戒毒人员在熟悉环境中平等参与诉讼。特别在河南南阳市卧龙区人民法院跨省到所审理过程中,面对跨省协调的复杂程序,该所仅用3个工作日便完成跨省证据交接、临时法庭布置,通过“所内开庭+远程质证”模式,较传统流程节省28天,生动诠释了“司法为民”无界限的深刻内涵。戒毒人员张某在庭审后感慨:“没想到老家法院能专程来这开庭,心里的石头总算落了地。法律没遗忘我们,更让我坚定了彻底戒毒的信心,早日回家的决心。”

以关怀为要,司法传递“零距离”

将法庭设在所内,绝非简单的场地转移,而是安全、效率与权利保障的精密平衡。该所深知,戒毒人员面临着生理与心理的双重压力,外出庭审可能加剧其焦虑与不安。在此基础上,该所构建“预防、救济、巩固”三维权益保障体系,前端联合各律师事务所、法律援助中心,邀请律师到所开展普法讲座,年均提供法律指导120余人次;中端实行申诉材料“24小时响应”机制,迅速整合资源、研判方案,主动对接各方,高效解决戒毒人员急难愁盼的法律纠纷问题;后端则将每次庭审转化为法治教育课堂,通过真实案例引导戒毒人员从法律认知向行为自觉转化,使戒毒人员感受即便身处高墙之内,他们的需求仍被关注,他们的困境仍被理解。这种超越案件本身的关怀,让冰冷的法律条文有了温度,也让戒毒人员在被接纳的氛围中更易萌生对法治的认同。

以重生为向,法治护航回归路

戒毒工作的终极目标,是帮助戒毒人员重归社会。“法庭进所”不仅解决个案纠纷,更需成为鲜活的法治教育课。每次庭审过程中,陪审民警都结合当下案情剖析违法行为危害,开展思想引导,并同步进行心理疏导,让戒毒人员在亲历司法过程中深化对法律的认知。许多戒毒人员在庭审后表示,这种“看得见的公正”让他们更坚定了戒治决心,感受到社会并未将其排斥在外,法律既规范行为,也守护着他们回归社会的权利,帮助他们重树信心、走向新生。

保障戒毒人员法定权利,是建设“法治场所”的核心要义,更是司法文明与人文关怀的必然要求。依托实践经验,该所正推动司法协作常态化,将法律监督延伸至戒治全流程;同时引入“黄丝带”帮教、社区帮扶矫正等工作提前介入,为解除强戒人员提供过渡性法律帮扶。未来,该所将继续深化与司法机关的协作,不断优化流程、拓展服务外延,让每一份法律文书的高效送达、每一次法律咨询的专业解答、每一场公正庭审的顺利开展,都成为昭示“法律面前人人平等”的温暖注脚。

当法庭跨越物理阻隔在戒毒所内一槌定音,其回响不仅在于个案的公正裁决,更在于它向每一个身处特殊境遇的个体传递的清晰信念:纵有高墙相隔,法治的阳光与尊严从不缺席,也将成为照亮迷途者回归之路最恒久的光源。

通讯员:徐飞 文/图