2025-04-25 11:29 来源:昭通新闻网

编者按:读书,始读,存疑而读,然后释疑解惑,继而指导实践。上下五千年,中华民族文化博大精深,浩浩典籍为我们指引方向。读书,让我们涤垢洗心,让我们不断启航,也让我们的精神世界充满光亮。愿大家在浩渺典籍中汲取养分,让古老智慧在现代社会绽放光芒,以书为引,照亮前行之路。

为构筑文化的维度,找寻文化的向度,在第30个世界读书日到来之际,“学习强国”云南学习平台与“学习强国”昭通学习平台联合推出《与昭通作家共话阅读》系列策划,邀请十位昭通作家结合自身创作经历,契合当下文化发展方向,讨论文化服务群众、服务社会的时代要义,汇聚凝心聚力、奋进发展的磅礴力量,锻造新时代文化发展的思想动能。

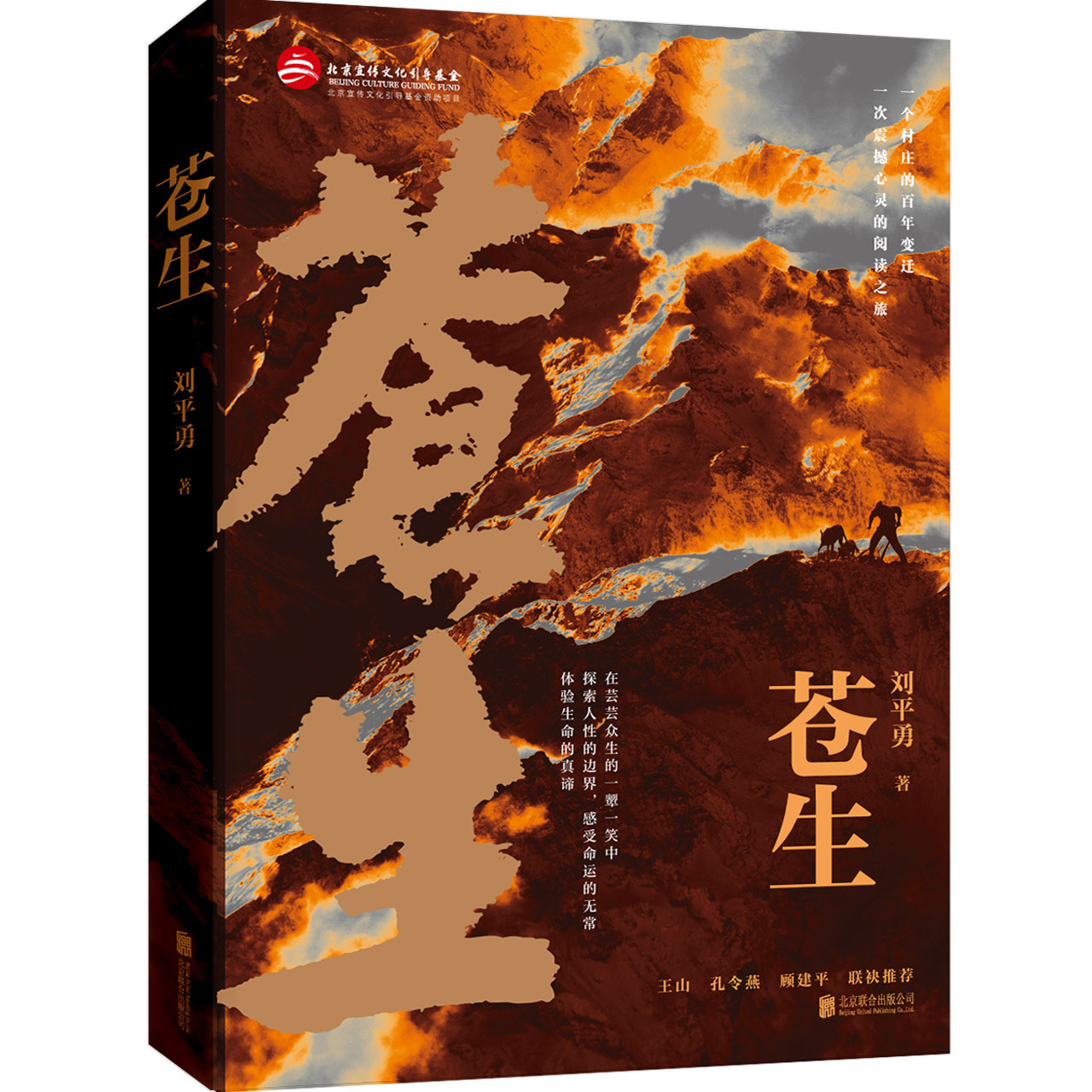

人物简介:刘平勇,1968年生,云南昭通人,在《中国作家》《北京文学》《大家》《天津文学》《山花》《光明日报》等数十家刊物发表文学作品300余万字。有小说被《小说选刊》《小说月报》《中篇小说选刊》选载。中篇小说《亲人和北京》入选《2022中国年度中篇小说选》。出版长篇小说和文集《苍生》《风云激荡》《天堂邂逅》《因为有爱》等9部;中篇小说《让你看看我的脸》被改编为同名电影;曾获《边疆文学》奖、《滇池》文学奖、《小说选刊》征文奖,云南省2022年度优秀作品奖,为中国作家协会会员,昭通市作家协会副主席。

记者:据我们所知,您来自昭通的母亲河洒渔河畔,对于故乡的记忆还有多少呢?

刘平勇:准确地说,我的出生地是洒渔河畔的乐居镇仁和村。洒渔,出自彝语的谐音,意为美丽富饶的地方,顾名思义,洒渔河,就是流淌在这块美丽富饶的大地上的一条河流。我十一岁到十四岁,在洒渔河畔的乐居小学附设初中班读书,课余常在洒渔河畔奔跑嬉戏,洒渔河承载着我太多的回忆。看着那清澈的河水,感受着微风的吹拂。河两岸的农田,春天是绿油油的麦苗,秋天是金黄的稻谷,那是大自然最美的画卷。故乡的人们淳朴善良,邻里之间相互帮助,那种浓浓的乡情至今都让我难以忘怀。每到过年过节,村里热闹非凡,杀猪宰羊,大家聚在一起吃饭聊天,那种欢乐的氛围是城市里无法比拟的。这些记忆就像电影一样,时常在我脑海中放映,它们也是我文学创作的重要源泉。

记者:那您是怎么走上文学创作道路的呢?

刘平勇:我走上文学创作的道路,其实挺偶然的。在上世纪八十年代,我读到了史铁生的《我的遥远的清平湾》。那时候我还年轻,被史铁生笔下的文字深深吸引住了。从那以后,我就开始尝试着写一些东西,把自己对生活的感悟和对故乡的情感都写下来。一开始,写得很稚嫩,但我一直在坚持。后来,不断地阅读各种书籍,学习写作技法,慢慢地,便有作品在报刊发表,就这样一步一步走上了文学创作的道路。

记者:您读过的书中,哪一本对您影响较大,哪一本至今记忆犹新,原因是什么?

刘平勇:要说对我影响较大的书很多,路遥的,贾平凹的,陀思妥耶夫斯基的,大仲马的……但让我至今记忆犹新的,是余华的《许三观卖血记》。余华用他独特的叙事方式,讲述了许三观这个普通小人物的一生。许三观为了家人,一次次去卖血,他的坚韧和无私让我深受感动。这本书让我看到了生活的苦难和人性的光辉。在许三观身上,我看到了故乡那些朴实的人们的影子,他们为了生活,为了家人,默默承受着一切。它也让我明白了,文学不仅仅是风花雪月,更应该关注普通人的生活,反映社会的现实。每次读这本书,我都能有新的感悟,它就像一座灯塔,照亮了我文学创作的道路。

记者:人们常说开卷有益,通过读书,您人生的方向或者说航标是否有调整,变化过程给您带来了什么样的思考?

刘平勇:读书确实对我的人生产生了很大的影响。之前,我只是一个对生活有着朴素情感的青年,对未来没有明确的方向。但是通过阅读大量的书籍,我开阔了眼界,增长了见识,也找到了自己热爱的文学创作事业。读书就像一场旅行,让我领略了不同的世界和人生。它让我明白,人生不应该局限于眼前的苟且,还应该有诗和远方。每读一本书,就是对灵魂的一次洗礼……

我希望通过我的创作,能够让更多的人感受到文学的魅力,感受到生活的美好。同时让自己变得通透,坚韧,包容,博大,向善……

记者:雷明娟

“学习强国”云南学习平台 “学习强国”昭通学习平台联合出品