2025-07-25 20:26 来源:昭通新闻网

编者按:昭通古城,这座曾闪耀在“南方丝绸之路”上的滇东北明珠,其厚重的墙垣、斑驳的石板路、格局犹存的街巷与承载数百年烟火气的深宅大院,不仅镌刻着秦关汉月、明清商贾、民国风云的层层叠影,更深深浸润着一方水土的独特气质—那是“吾土吾情”最深沉的血脉搏动。当现代化浪潮奔涌,古城曾一度面临沉寂与蚀损的隐忧。其保护与传承,绝非简单的房屋修缮或是景点打造,而是一项关乎城市文脉赓续、地域身份认同与未来可持续发展的关键命题。

为了留住这份珍贵的记忆,市委、市政府与社会各界共同努力,采取了一系列措施来守护这座古城。从制定严格的保护规划,到实施精细的修复工程,每一步都力求在尊重历史原貌的基础上,赋予古城新的生命力。同时,通过举办文化节庆、民俗展演等活动,不仅让古城的文化内涵得以传承,也让更多游客有机会亲身体验这份穿越时空的魅力。昭通古城,这座承载着厚重历史的滇东北明珠,正以崭新的面貌,继续讲述着属于它的故事,成为连接过去与未来的桥梁。昭通市融媒体中心开设《昭通古城焕新记》栏目,通过全媒体、全方位记录并展示昭通古城的新生历程。从古城墙下的一砖一瓦,到深宅大院中的一草一木,每一帧画面都蕴含着历史的温度与文化的深度。采访组深入古城,探访那些依旧保留着传统生活方式的居民,聆听他们讲述世代相传的故事,感受那份历久弥新的乡愁。同时,栏目还邀请专家学者,从历史、文化、社会等多个角度,对古城的保护与传承进行深入探讨,为古城的未来发展提供宝贵的思路与建议。

仲夏时节,昭通古城广东会馆的青石板上,阳光透过雕花窗棂洒下斑驳光影。黄智蹲在月台前,指尖轻抚一块带云纹的石雕,身旁散落着几张标注着“原始阶石编号”的图纸。“你看这云纹线条相互呼应,正面的‘八仙图’栩栩如生,修复之前,我可看不出这些门道。”他抬头一笑,眼角的细纹里藏着与古城对话的时光印记。此刻,这位昭通古城保护指挥部文保专班专家正以一种近乎痴迷的热情,探寻着古城每一块砖石背后的故事。这些曾被他视作“破砖烂瓦”的老物件,如今在他眼中已是“会说话的历史”。

“刚接触文物修复时,我满脑子都是‘新砖结实耐用’‘水泥黏合更牢固’。”黄智坦言,最初转入文物保护领域,他对“修旧如旧”四个字充满不解。面对古城里那些梁木腐朽、石雕残缺的老建筑,他曾直白地问老专家:“费这么大劲修这些破烂,值吗?”

这个问题,发生在广东会馆月台修复现场,黄智自己给了自己一个答案。2023年,当团队清理月台残基时,发现散落的青石板中混着一批带云纹的原始石构件。“当时我们提了3个方案:两侧上台阶,老构件拼不起来;中间上台阶,会拆散‘八仙图’石雕;最后蹲在地上拼了多次,才发现这些云纹石阶刚好能组成两侧台阶,既保住了八仙图、火焰纹的完整性,又符合原始布局。”黄智回忆,当最后一块阶石归位时,他突然读懂了老专家说的“历史信息”—那些看似残缺的构件,其实是古城的“密码本”。

此后,陕西会馆 13 块石雕的清理工作,让黄智对“文物活态传承” 有了更深刻的体悟。这些融合了儒、释、道三教精髓的石雕,曾在“破四旧”时期险遭遇劫难,是画家许家盛老师力排众议,建议用石灰覆盖才得以留存 。《四好碑》上,“读好书、说好话、做好事、做好人” 四句箴言,竟是三国关羽家训的民间演绎,字字句句浸透着传统美德的温度。

“用工具一点点剥离石灰时,我像在拆一封穿越百年的信。” 黄智感慨道。为考证碑文里5种篆书字体的年代,他翻遍相关书籍中的碑刻知识,逐字比对、反复推演。当《四好碑》的神秘面纱终被揭开,他尤为触动:这穿越千年的古老训诫,与当下的社会主义核心价值观竟遥相呼应,正是传统文化生生不息的最好证明。

如今的他,笔记本里记满了“墨书纪年的辨识技巧”等专业笔记,手机相册存着文物单元的每一处构件细节图。“以前看建筑是看‘新旧’,现在看的是‘呼吸’——每一道裂痕、每一处榫卯,都是古城在诉说它的故事。”他笑着说,自己和古城早已“同频共振”:文物在修复中重获新生,他也在解码历史中完成了从“工程思维”到“文化思维”的蜕变。

“文物修复不只是‘修房子’,更是‘修文脉’。”在黄智看来,“让文物活起来”的关键,是让现代人读懂历史的温度。

在陕西会馆的月台上,13块承载着厚重历史的石雕碑文虽已修复完好,但解读其中的文化密码,却让黄智足足钻研了3年。直到前不久,一位研究中国宗教文化的专家偶然到访,才为他拨开了迷雾。原来,在4块道家碑刻中,藏着《刘海戏金蝉》《陈抟提鞋》等鲜为人知的典故——这些信息在网络上难觅踪迹,全凭口耳相传的民间智慧得以延续。

“陕西会馆部分石雕内容我一直未能弄明白,中国社会科学院世界宗教研究所的专家为我解开了多年的疑惑。月台西侧雕刻的人物是陈抟老祖,图中陈抟老祖右手提着鞋子,左手拿着石榴,模样悠闲潇洒,寓意着贵人提携,弟子众多,事业红火。并且陈抟老祖是刘海的老师,所以师徒二人同时出现。这正好与月台东侧雕刻的刘海戏蟾故事相呼应,陈抟老祖的故事象征着贵,刘海的故事象征着富。这是我们大家所追求的理想境界,但不能急功近利,必须遵循自然规律,先积德行善,因为厚德才能载物,这是既富又贵的前提。”黄智回忆起解密时的激动,眼中仍闪烁着对历史智慧的热忱。

对历史的探索,更延伸到对人物故事的深度挖掘。为考证西南首富李耀廷的生平,黄智曾在故纸堆里潜心钻研半年。民间一直传言他是迟家大院主人的‘表兄弟’,但我们在《辅世伟人、商界雄伯》和李耀廷家谱中反复比对,才厘清真相——两人实为长辈与晚辈的姻亲。他不仅纠正了这一流传甚广的误传,更梳理出李耀廷 “致富后助平乱、建义学”的诸多善举。他说:“比起单纯的建筑介绍,这样有血有肉的人物故事,更能触动人心。”

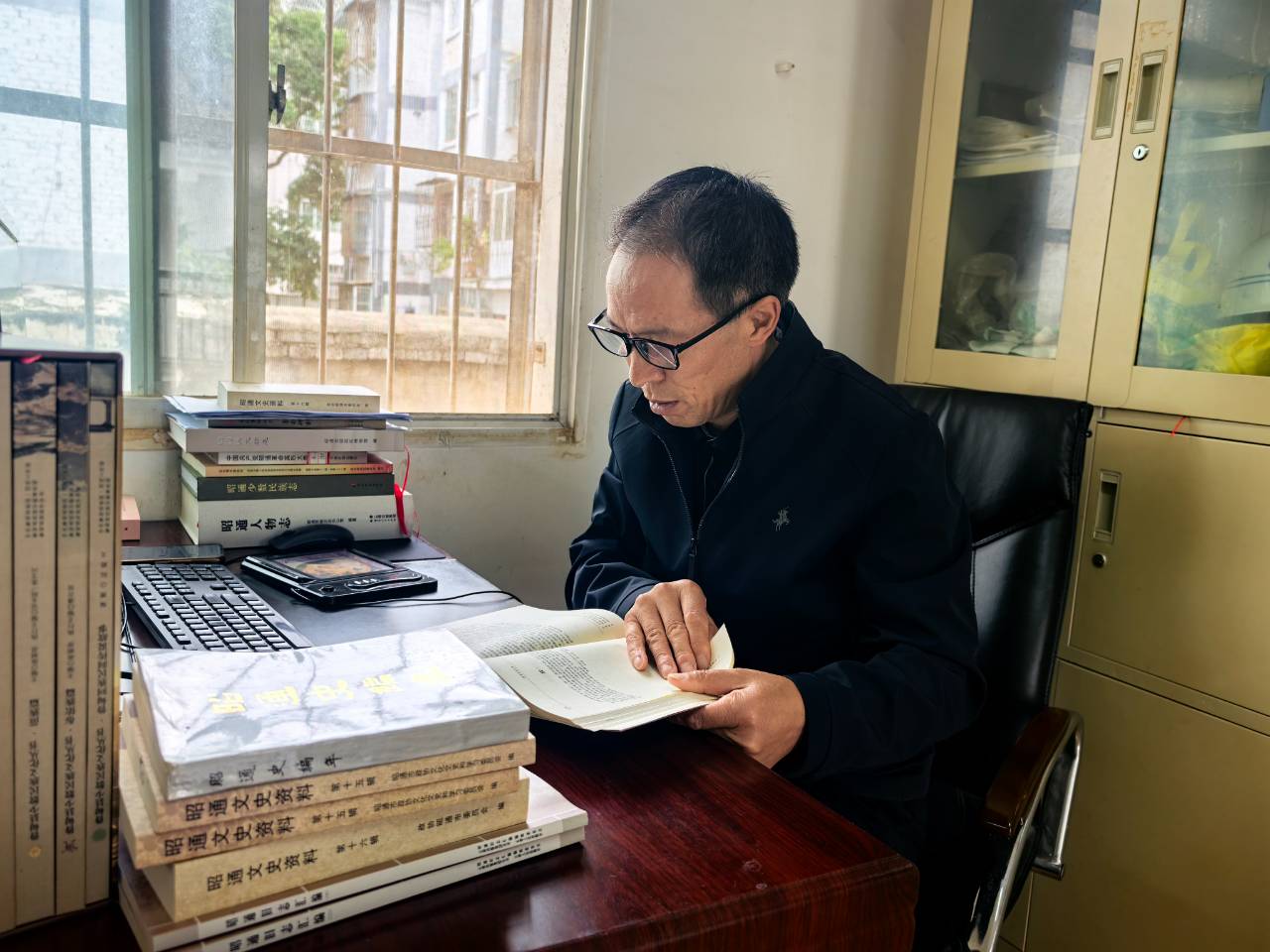

黄智每天往返于修复现场,在迟家大院,他指导年轻队员识别“清代末期的砖缝使用的是糯米灰浆,而民国时期则采用水泥混合砂”;他还为学生讲解“为何广东会馆的瓦屋面坡度比陕西会馆更陡——岭南地区多雨,陡坡更利于排水”。办公室里,黄智在《昭通旧志》上密密麻麻地写满了各种笔记。“以前我认为‘最小干预’仅仅是一项技术要求,如今我才明白,这实则是对历史的敬畏。”黄智感慨道。就如同他自己从一名“工程人”转变为“文化人”一样,古城也在修复的过程中不断教会他新的东西:耐心、细致以及对“旧”的全新理解。

雨过天晴,广东会馆里空气中浮动着雨后特有的清润——既有老木料舒展的醇厚香气,又混着泥土翻涌的清新气息。黄智缓缓站起身,轻轻拍去衣角沾染的尘土,目光落在那些“重获新生”的石雕上。雨水浸润檐角,斑驳的石面镀上一层温润的光晕,那些曾被石灰覆盖、经绣花针细细剥离的纹路,此刻在光影里静静流淌着岁月的痕迹。

“我常想,多年以后,若有人站在这里,细细研究这些修复的痕迹,会不会也像我们今天解读古人一样,读懂我们这代人对历史的守护?” 他轻声说道。或许,这正是文物保护的深意所在:让每一代人都成为连接过去与未来的纽带,无数个“黄智”与古城同呼吸、共成长,续写属于这个时代的“守护故事”。