2025-04-25 11:25 来源:昭通新闻网

编者按:读书,始读,存疑而读,然后释疑解惑,继而指导实践。上下五千年,中华民族文化博大精深,浩浩典籍为我们指引方向。读书,让我们涤垢洗心,让我们不断启航,也让我们的精神世界充满光亮。愿大家在浩渺典籍中汲取养分,让古老智慧在现代社会绽放光芒,以书为引,照亮前行之路。

为构筑文化的维度,找寻文化的向度,在第30个世界读书日到来之际,“学习强国”云南学习平台与“学习强国”昭通学习平台联合推出《与昭通作家共话阅读》系列策划,邀请十位昭通作家结合自身创作经历,契合当下文化发展方向,讨论文化服务群众、服务社会的时代要义,汇聚凝心聚力、奋进发展的磅礴力量,锻造新时代文化发展的思想动能。

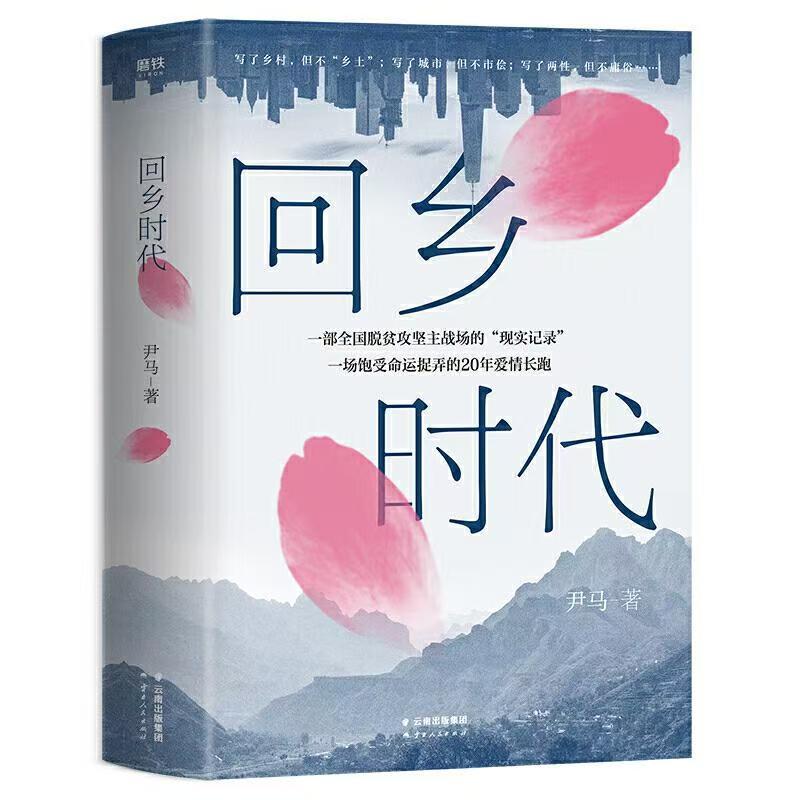

人物简介:尹马,云南昭通镇雄人。中国作家协会会员。有作品发表于《人民文学》《诗刊》《青年文学》《新华文摘》等杂志。出版诗集《数羊》《我的女娲》等4部,长篇小说《回乡时代》,中篇小说集《蓝波旺》《天坑》,散文集《在镇雄》。曾获云南文学奖、滇池文学奖。

记者:在您的笔下,故乡是具体的,是可以喊醒的,这些温暖的“表述”,与您自小对故乡这片土地的认知有什么联系?

尹马:故乡其实就是一个人的出生地,它的属性是“回去”。一直以来,我始终认为那片土地孕育着无限的生长和衰老的力量,它需要我们不断用文字去激活和放大,让它成为生命的宿营地。所以,我认为我的使命是“重返故乡”,同父老乡亲们一起点燃一支烟,听他们手中的打火机不停地发出“咔咔咔”的声响。

记者:影响您走上文学创作这条路的一本书、一个人、一件事,您还记得吗?

尹马:影响我走上文学创作道路的一本书是《拜伦诗选》,让我真正想成为一个写作者的那个人叫余夫,印象深刻的一件事是第一次在学校的文学社刊物《星星草》上发表了一篇叫“小桥流水”的散文诗。

记者:在您的阅读体验中,这些人和事,为您打开什么样的文学面向?

尹马:余夫是我上师范学校时的学长,他是一个非常优秀的诗人。不过,他已经于十七年前离开了这个世界。他的离世让我知道了什么是生命的长度,也明白写作的意义在于每一个生命之于大地的反哺的具体呈现。

记者:身处这个忙碌的时代,现在我们更多的是“纸上还乡”,在今后的故乡之写方面,你有什么新的思考?

尹马:我会一直去写那些渺小得看不见自己的人,写他们在故乡的迷失、沉沦和重生,用他们的故事去搭建一个具体的故乡,用他们的呼吸去铺展灵魂的颜色。最近,我在写故乡赤水河边的一些人和事,我想把它写成一个系列,然后结集出版。

记者:近年来,您实现了跨文体写作,这些路线图,是一个作家、诗人的自然转换还是惬意切入?

尹马:我认为是自然转换。一个真正的写作者,需要认真去修炼写作各种文体的能力。鲁迅是这样,沈从文和汪曾祺也是这样,古今中外真正了不起的作家,都是多面手。我不敢妄言我能把各种文体写好,但我需要实现对自己的突破。本来,各种文体之间并没有太明显的界限,只不过它需要不同的切入方式而已。

记者:您的写作对于身居小县城的您来说难能可贵,对于构建一个地方的文化有什么意义?

尹马:我认为是唤醒。如果还需要更具体一些,那就是用文学去呼唤乡村世界的重建。

记者:可否用您的方式,譬如一句诗与书友共情!

尹马:我写过一首诗叫《念经的人》,里面有几个句子,刚好符合我此时的心境,特摘抄几句,与读者共勉:

一座山不想说话,是害怕/被一个人牵着它头顶的树,到低洼处去/一个母亲喋喋不休,是想留住/一首狭隘得只剩下泪水的诗。

记者:杨 明

“学习强国”云南学习平台 “学习强国”昭通学习平台联合出品