2025-09-10 09:22 来源:昭通新闻网

张震早年打工、跑客运攒家业,他承担其大哥遗孤抚养责任,重视6个孩子的教育;以车为“爱心站”助乡邻;后转型开挖掘机、办劳务公司,带领20余名乡亲就业,月发工人工资最高达20余万元,用坚韧与善意撑起家庭、温暖乡邻、带动乡亲增收共富。

在乌蒙山腹地的威信县水田镇香树村,提起张震的名字,乡亲们总会竖起大拇指。张震,男,汉族,1987年6月出生,威信县水田镇香树村人。这位37岁的农家汉子,用20余年的坚韧与善意,书写了一段平凡却动人的故事——从养1个人到撑起一家3代10口人的顶梁柱,从打工者到“爱心司机”,从开挖掘机到带领乡亲致富,张震用坚韧和担当,诠释了威信人骨子里的包容与大爱。

2003年,初中毕业的张震来到广东打工,搬过砖、做过家具,打工的日子何其辛酸。5年后,他回到威信,在县城跑起了出租,烈日严寒、刮风下雨,一年365天,他日夜兼程、全程无休,他的身影早已融进大街小巷。2009年,他又抓住机遇,贷款按揭了一辆价值28万元的汽车,跑起了威信至昆明的网约客运路线。风里来雨里去,他靠着方向盘一点点攒下积蓄,终于在2018年翻新了老家的房屋,让家人住得更舒心。

然而,命运的考验接踵而至。2019年,张震的大哥在打工期间被确诊为肝硬化晚期。接下来的两年里,张震一边带着大哥四处求医,一边继续跑网约车,他花光了积蓄,却未能挽回大哥的生命。2022年,大哥离世时,留下两个正在读初三和初一的孩子。面对无依无靠的两个侄儿,张震没有丝毫犹豫:“我来养!”

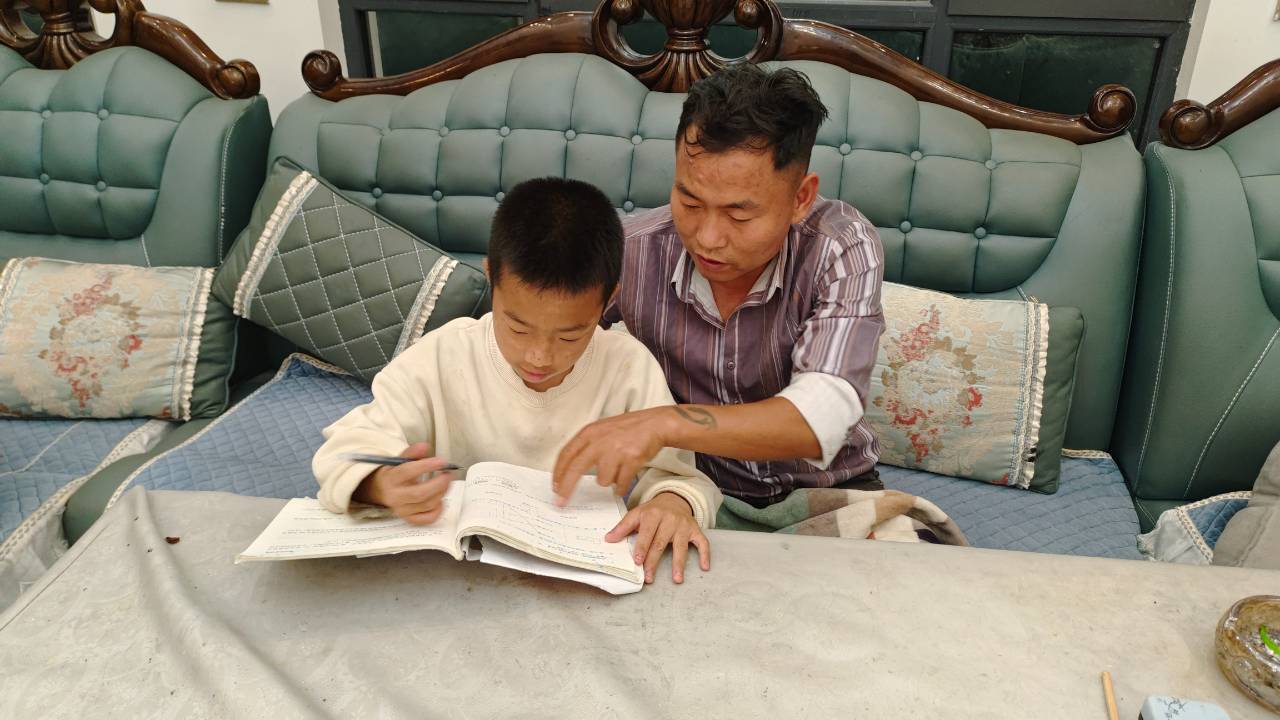

张震的4个孩子正是上学用钱之际,加上大哥的两个孩子,和年迈、体弱多病的父母,负担之重可想而知,但张震始终坚信:“再穷不能穷教育。”他经常与学校老师沟通,了解孩子们的学习情况;假期时,他会带孩子们到工地体验生活,激励他们刻苦学习。他还给孩子们立下“规矩”,制定奖励措施,分工承担家务劳动,培养他们的责任感,懂得“劳动创造价值”。在张震的“激励式”教育下,孩子们早早懂得体谅生活的不易,心怀感恩,不仅学习勤奋刻苦,更养成了端正的品行。

如今,6个孩子中有1人在威信县第三高级中学就读,2人即将升入高中。

“二叔待我如自己的孩子,给我物质上的帮助,精神上的支持,让我感到前所未有的温暖。”张震的侄儿张毓栋感激地说道。

张震的车子不仅是谋生工具,滚过岁月的烽烟,更是邻里间的“爱心流动站”:顺路捎带老人赶集、紧急送村民就医、为留守儿童带学习用品……“远亲不如近邻,遇到需要帮助的,都会主动帮助他们,只要每个人都献出一片爱心,社会就越来越好。”张震朴实的话语里,饱含着对这片土地和乡亲的深情。

随着威信开通高铁,网约车行业竞争加剧,张震的收入大幅减少。为了撑起这个大家庭,2020年,他招用一位司机帮忙跑网约车,自己则四处借钱买了一台挖掘机,承接工程项目。2023年,他注册了劳务公司,带领20多位工友承揽工程项目,最多时一个月发放劳务工资20余万元。

“一个人富不算富,大家富才是真的富。”张震的公司优先雇佣本地村民,帮助乡亲们在家门口就业增收。他的实干和诚信,赢得了工友们的信任和尊重。

从网约车司机到劳务公司负责人,从4个孩子的父亲到6个孩子的“大家长”,张震用肩膀扛起了家庭的责任,也用行动传递着昭通人的包容与温暖。

记者:胡远松 通讯员 万艳 文/图/视频