2025-07-24 09:24 来源:昭通新闻网

编者按:昭通古城,这座曾闪耀在“南方丝绸之路”上的滇东北明珠,其厚重的墙垣、斑驳的石板路、格局犹存的街巷与承载数百年烟火气的深宅大院,不仅镌刻着秦关汉月、明清商贾、民国风云的层层叠影,更深深浸润着一方水土的独特气质—那是“吾土吾情”最深沉的血脉搏动。当现代化浪潮奔涌,古城曾一度面临沉寂与蚀损的隐忧。其保护与传承,绝非简单的房屋修缮或是景点打造,而是一项关乎城市文脉赓续、地域身份认同与未来可持续发展的关键命题。

为了留住这份珍贵的记忆,市委、市政府与社会各界共同努力,采取了一系列措施来守护这座古城。从制定严格的保护规划,到实施精细的修复工程,每一步都力求在尊重历史原貌的基础上,赋予古城新的生命力。同时,通过举办文化节庆、民俗展演等活动,不仅让古城的文化内涵得以传承,也让更多游客有机会亲身体验这份穿越时空的魅力。昭通古城,这座承载着厚重历史的滇东北明珠,正以崭新的面貌,继续讲述着属于它的故事,成为连接过去与未来的桥梁。昭通市融媒体中心开设《昭通古城焕新记》栏目,通过全媒体、全方位记录并展示昭通古城的新生历程。从古城墙下的一砖一瓦,到深宅大院中的一草一木,每一帧画面都蕴含着历史的温度与文化的深度。采访组深入古城,探访那些依旧保留着传统生活方式的居民,聆听他们讲述世代相传的故事,感受那份历久弥新的乡愁。同时,栏目还邀请专家学者,从历史、文化、社会等多个角度,对古城的保护与传承进行深入探讨,为古城的未来发展提供宝贵的思路与建议。

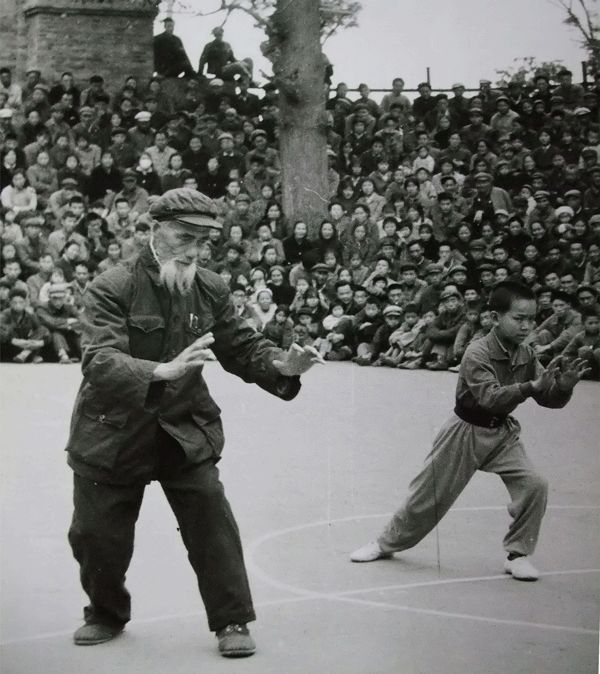

昭通古城,青砖黛瓦间流淌着历史的厚重与沧桑,更沉淀着一股刚毅雄健的“尚武”之风。日前,记者在修缮一新的昭通古城走访时,武术家李文仲的深情讲述,揭示昭通古城保护如何成为激活历史与地域精神的关键力量,而武术文化,正是这条历史文脉上最为鲜活的节拍。

漫步老巷,触摸的是半部云南武林风云史。从清末民初嘉名远播的邹若衡(邹家拳创始人)、彭勤(彭家拳创始人),到“耿二金刚”、马汤元、爱国将领龙云,再到新中国成立后享誉武坛的康戈武教授,一代代武林翘楚从昭通古城走出,其故居至今散落街巷,宛如无声的丰碑。“昭通古城见证的民国武术史尤为厚重。”李文仲感慨道,这些先贤的故事与旧居,是昭通人“崇文尚武”精神最直观的根基与档案,构成了独特的地域文化记忆。

从清朝至民国,近代昭通的历史中存在一系列与武林相关的事件。清朝后期,各地战乱频仍,社会动荡不安,一些武林高手和江湖术士在战乱期间流落至昭通。为了谋生,他们在当地传授武艺。邹家拳的创始人邹若衡、彭家拳的创始人彭勤均出生于清末民初,二人门下弟子众多,影响深远,其所创拳法亦成为传世名拳。昭通有习武传统,如耿二金刚、马汤元、龙云、彭勤、康戈武等,昭通走出的武术大家撑起了云南武术的半壁江山。这些前辈的故居散落在昭通古城巷陌里,是活的武林档案。

如今,古城焕新,文脉承续有了坚实依托。随着耿家宅院修缮完成、彭勤故居修复稳步推进,一处处“活的武林档案”重见天日。李文仲深知,古城的保护不仅是建筑的修缮,更在于唤醒其所承载的精气神。“保护这些空间,就是守护武术文化赖以生存的土壤,也是让‘尚武’的精神标识得以明明白白地呈现在后人眼前。”他认为,修缮后的故居如能结合史料与实物展示,将成为青少年了解家乡历史、感知尚武精神的绝佳课堂,使他们从小知来历、明志向,汲取自强不息的精神营养。

作为躬行实践的守护者,李文仲不仅致力于武术技艺的传承,更积极推动武术文化融入古城肌理,焕发时代生机。他倡导并组织武术团体,在古韵传承的场所中设立展点、举办交流展演,让飞檐斗拱之下再现刀光拳影的磅礴气象。在他看来,昭通既是避暑胜地亦是武术重镇,可吸引组织全国性的赛事活动,以武会友、以赛促旅,在流动的人群中将“崇文尚武”的昭通形象远播四方。