2025-09-13 15:02 来源:昭通新闻网

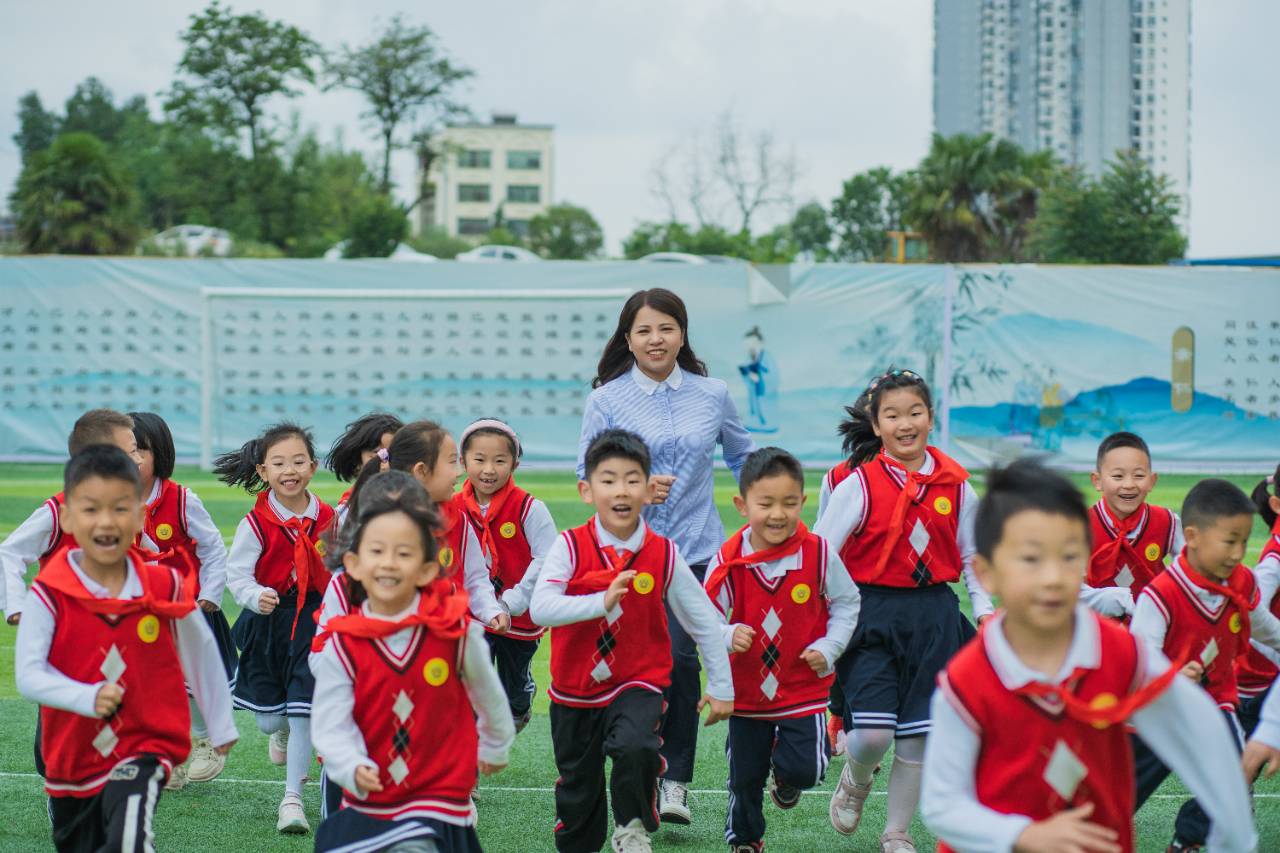

周昌焕创新“三个一”教学方法,帮助孩子解决在成长过程中遇到的困难和问题;依托“青蓝工程”进行师徒结对,助力青年教师成长。她用一颗纯粹的教育匠心,在平凡岗位上谱写着闪耀的育人华章。

在昭通这片教育热土上,有一位默默耕耘的教育守望者——周昌焕。自1999年9月踏上三尺讲台,26年来,她始终扎根教育一线,将炽热的青春奉献给孩子们,用教育匠心书写育人华章。

她连续六届承担昭阳区第五小学六年级数学教学任务,所带班级成绩稳居全区前三名;培养青年教师80余人,是名副其实的“育苗人”;曾获昭阳区“教学能手”“名师”“师德标兵”等多项荣誉。

从青涩师者到山区烛光

1999年秋,带着对教育最质朴的向往,周昌焕走进大山深处的一所偏远村小。泥坯房、煤油灯、破旧桌椅是这所村小的全部家当。但现实的艰苦没有吓退她,反而让她燃起了“要让这些山里娃,也能看到书本外的广阔天地!”的斗志。

那时候,山区孩子辍学是普遍现象。一个寒冷的冬日,得知学生小芳因家里困难不想读书了,她顶着刺骨寒风,翻越两座山找到小芳家,多次劝说并悄悄帮助。最终,她用执着与温暖帮助小芳重返校园。这样的家访,是她3年山区教学生涯里最寻常的跋涉。

2000年的雨季,山路格外泥泞。放学路上,突降暴雨,山洪裹挟着碎石从坡上冲下。为保护学生,周昌焕推开险些被泥流卷走的孩子,自己摔下山坡导致右臂骨折。打着石膏的第二天,她便返校上课。右手动不了,便用左手写字授课、批改作业。她笑着说:“耽误功课,那才真是疼在我心上。”伤愈后,她依旧风雨无阻护送学生,被家长称为“最放心的守护者”。

她的坚守与付出,让这所村小的数学成绩奇迹般地从全乡末位跃升至第一!她所教的毕业班在全区统考中取得第二名的佳绩,创造了这所村小的历史。

她与丈夫工资微薄,却省吃俭用资助学生:为衣衫单薄的孩子买棉衣,替困难学生垫付学费,甚至为重病的学生家长垫付部分医药费。2000年至2009年,她默默资助了许多学生,其中3人在她的影响下成为教师。她从不宣扬这些善举,直至受助学生家长送来锦旗,同事才得知她深沉无私的大爱。

从独行匠人到团队领航

调入城区学校后,面对班上70%以上是留守儿童的复杂情况,周昌焕创新“三个一”教学方法:每日课业辅导必清必查,每周家访架起家校连心桥,每月心理团辅疏解孩子孤独。她还设立了“心灵日记”,让孩子们把不敢说的话写下来,了解孩子的情感需求。

2009年,昭阳区第五小学初建,周昌焕作为教学骨干,成为首批“拓荒者”。她主动请缨,承担首届毕业班数学教学的重任,一干就是6年。她成了家长心中的“定海神针”,所带班级数学成绩始终稳居全区前三名。同事感慨:“周老师走过的讲台,总能长出希望。”

“独行快,众行远”是周昌焕一直坚守的教育理念。担任数学教科室主任后,她依托学校“青蓝工程”进行师徒结对,帮助青年教师成长。每周五的“数学沙龙”时间,她带领团队研读新课标、剖析教学案例、解决课堂问题,营造互助共进氛围。在她的悉心指导下,昭阳区第五小学数学教研组获评“昭阳区优秀教研组”。

从知识播种到心灵守护

在周昌焕看来,教育的本质是育人。她公平对待每一个学生,发现他们身上的闪光点,给予真诚的鼓励。她严中有爱,教书亦育人。家长们由衷地感叹:“把孩子交给周老师,我们很放心!”

2020年新冠疫情期间,教学转为线上。她发现学生吴东连续3天未交作业且联系不上,便冒雨骑电动车家访。得知其因手机欠费无法上网课后,她立即充值并把带来的辅导资料送给吴东。此后,她每天通过视频为吴东辅导,助其顺利毕业。

二十六载光阴,从山村简陋教室到现代智慧课堂,从青丝如瀑到两鬓染霜,周昌焕以“敬业奉献”与“仁爱友善”深耕教育。她如乌蒙山麓的青松,不慕繁华、不惧风雨,在三尺讲台上用知识滋养学子,用爱心传递友善。她低调躬行,用最纯粹的初心守护教育本真——以心灵唤醒心灵,用生命影响生命,以友善传递友善。

记者:龙萍 通讯员:王文彦 文/图