2025-06-07 08:38 来源:昭通新闻网

二十年,在历史长河中不过是短暂一瞬,可对于昭通这座城市而言,却是一场用爱心铺就的漫长接力。从2006年到2025年,没有人预见到“爱心送考”这个充满烟火气的举动,会演化成持续二十年的城市集体仪式。它如同一颗种子,不经意间撒落在这片土地上,却悄然生根发芽,直至长成参天大树,庇护着每一个需要关怀的心灵。每年高考期间,昭通的大街小巷都会涌现出一道独特的风景线——挂着“爱心送考”标志的车辆穿梭其间,它们或载着考生,或随时待命,为需要帮助的考生伸出援手。这不仅仅是简单的交通服务,更是一份沉甸甸的社会责任与爱的传递。

时钟的指针拨回到2006年,昭通中心城市的大街小巷间,私家车如雨后春笋般不断涌现,渐渐融入市民的生活。与此同时,以私家车车主和出租车司机为主要受众的昭通人民广播电台也蓬勃发展起来。清晨的车厢里、下班的归途中,调频广播成为无数人的陪伴。那一个个跳动的频率,串联起整座城市的声音脉络,让广播在发动群众、调度力量方面具备得天独厚的优势。

彼时,随着城市的快速扩容,城区版图不断向外延展。对于高三考生而言,前往考点的路程愈发漫长,尤其是附近乡镇的考生以及民办中学的学子,他们参加高考往往需要辗转多地,或换乘多趟交通工具,或在颠簸的乡间小路上奔波许久。赶考之路的艰辛,像一块沉甸甸的石头,压在学子和家长的心头。

正是在这样的背景下,原昭通人民广播电台敏锐地捕捉到了考生们的需求。他们意识到手中的电波不仅能传递音乐与新闻,更能凝聚起全城的善意。政府指导+媒体策划+企业助力+公众参与的四维模型,如同精密的齿轮开始转动。政府的统筹协调、媒体的鼓与呼、企业的慷慨解囊、公众的热情响应,共同编织起第一张“爱心送考”的网络。几十辆私家车、百余名司机,带着对考生的牵挂驶入了那年的夏日考场,开启了这场长达二十年的温暖接力。

2006年那个汗流浃背的清晨,昭通广播电台的马贤勇从未想过,自己用扁担抬起的第一届“爱心送考”会开启这座城市二十年的温暖接力。那年6月7日,简陋的直播设备重达100余斤需要从5楼用扁担抬下楼,这位年轻的广播人肩头被磨出两道深深的紫痕。“架天线、拉电源,每一项准备工作都非常繁琐,可这些困难在传递爱心的信念面前都微不足道。”马贤勇回忆道。当他再次诉说这段往事时,那些当年的困难早已凝结成最美的记忆。

“二十年,真的过得好快啊!”主持人管晏始终记得那个沸腾的夏天。在泛黄的日记本中,每年 6 月 7 日都会用红笔精心勾勒出爱心符号,日记中的内容每每翻看,仍会让她眼眶湿润。2016年,管晏参与爱心送考的过程中采访了昭通市公安局昭阳分局交通管理大队的陈家伟警官,那天距开考只剩下35分钟,一位母亲满脸泪水向她求助,孩子的准考证忘在家里。在那个焦急万分的时刻,他驾驶着警车一路疾驰,仅用了11分钟完成这场与时间的赛跑。当考生接过准考证,冲进考场的那一刹那,所有的紧张与不安都化作了感动与敬佩。这一幕,不仅深深刻印在陈警官心中,也深深地烙印在管晏的记忆深处。“陈警官的一句话至今让我难忘,见证了一批又一批高考学子的成长,见证了警用摩托从125cc到250cc的迭代,但始终不变的是考场外那声温暖的充满信任的‘警察叔叔’。”管晏说。

在这场爱心接力中,主持人小熊从2008年参与至今,已坚守了13年。每年高考期间,他都要承担起直播路况的重任,从早上7时到晚上7时,整整12个小时,眼睛紧紧盯着屏幕,声音时刻传递着道路的情况。考试前后更是他最忙碌的时候,提前统筹准备资料,与交警、交通部门、爱心司机等多部门反复沟通协调,每一个细节都容不得半点疏忽。“高考这段时间,电话几乎没停过,脑子也得时刻紧绷着,就怕出一点差错。”小熊感慨道。

而每年最紧张的时刻,莫过于处理考生忘带准考证的突发事件。“心都提到嗓子眼了!”小熊回忆起那些时刻仍心有余悸:“我们不能慌,第一时间联系交警、骑警和爱心司机,大家迅速联动,争分夺秒。”在众人的努力下,每一次都能将准考证及时送到考生手中,让他们准时踏入考场。这背后,是无数次的演练和各方的默契配合。

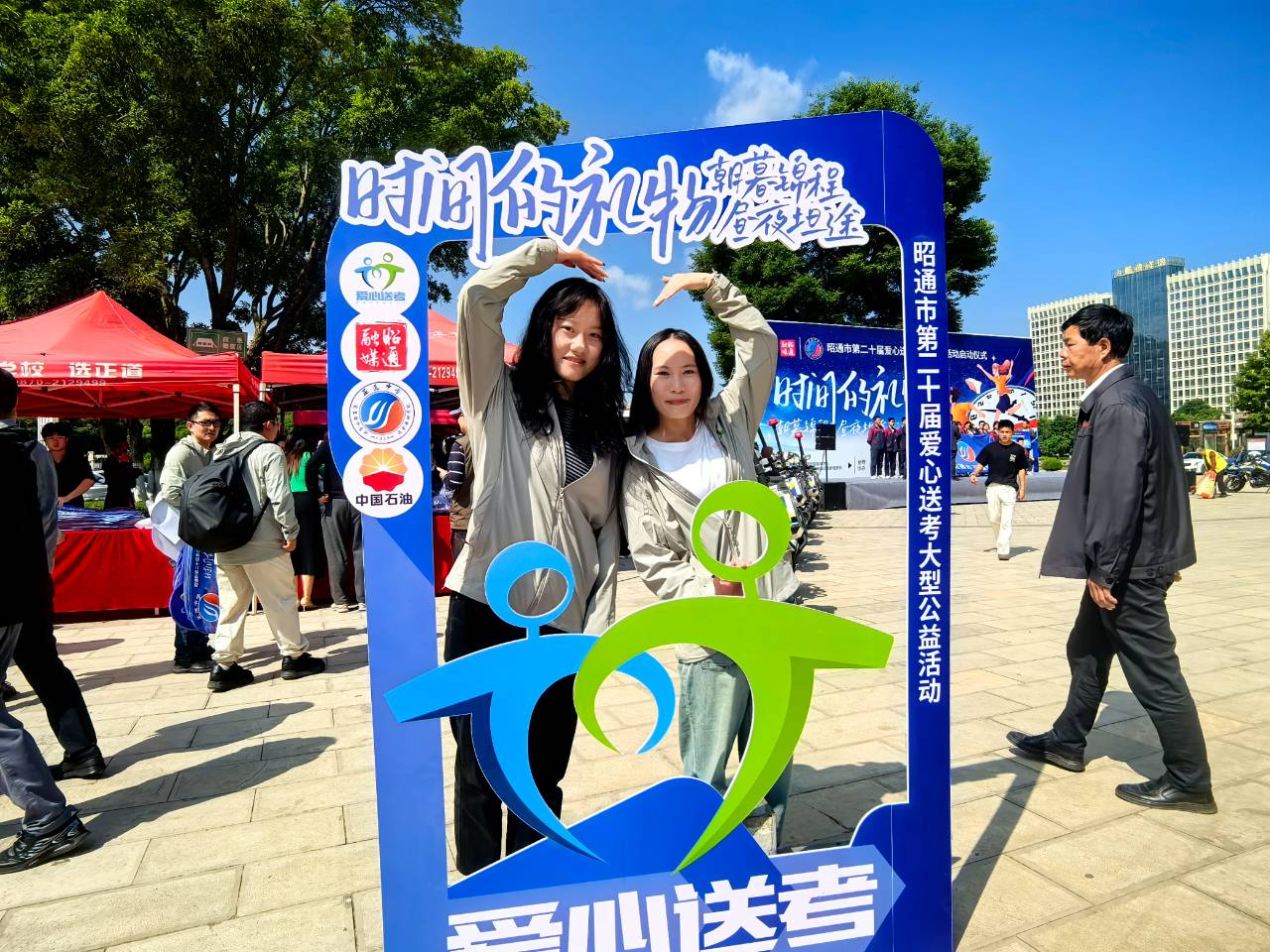

“后浪”“看我的”“无畏”“时间的礼物”等年度主题,如同每年盛开的鲜花,为“爱心送考”注入新的内涵。12小时的直播坚守,微电影《让爱出发》里的每一帧画面,主题歌曲里的每一个旋律片段,以及心形胸标的温暖,共同构成了昭通“爱心送考”的精神图谱。

从最初的构想到付诸实践,“爱心送考”承载着无数人的期待与希望,在昭通这块土地上生根发芽。

在庞大的爱心送考网络中,正道中学以“民办教育”的独特属性,以教育者的坚守让“爱心送考”超越简单的志愿服务范畴。从2016年加入“爱心送考”队伍,正道中学构建起“资源枢纽——服务创新——文化培育”的三维赋能模型,让传统送考服务升华为兼具效率与温度的社会创新实践。云南交投昭通管理处昭阳分处党支部组织党员爱心送考车队,党员们以实际行动为考生们提供安全、便捷的出行服务。二十年间,中国石油昭通分公司、交投驾校、云南意衡律师事务所、FM94.1交通旅游广播、昭阳区城市管理综合执法局等单位纷纷加入,他们或是提供车辆,或是组织志愿者,共同为这场爱心接力贡献力量。社会各界力量的汇聚,让“爱心送考”逐渐从星星之火发展成为燎原之势。

岁月流转,爱心送考如同滚雪球般越滚越大,从最初的几十辆车到全城联动,“爱心送考”逐渐从个体的善行汇聚成整个社会的暖流。越来越多的企业、社会组织乃至个人自发加入其中,他们或是捐赠物资,或是提供志愿服务,共同为这场爱心接力添砖加瓦。曾经,媒体人奔走于政府与企业之间,为活动的落地而四处游说。而如今,每年高考前夕,电话铃声此起彼伏,爱心企业主动送来赞助,司机们早早报名待命。这种转变,标志着爱心送考已从“要我参与”变成“我要参与”。

昭通市融媒体中心大型节目部负责人陈勋红见证了这一历程的转变。陈勋红说:“以前我们要去找企业赞助,感召社会力量积极参与,这些年,随着我们活动影响力的不断提升,我们的新朋友、老朋友都在帮忙宣传,每年一到这个节点,爱心企业、爱心司机都会主动和我们联系,二十年间最关键的一个转折点就是从以媒体动员为主,变成了以媒体服务为主,我们主办单位的工作角度发生了变化,比如,我们会更多地在如何精准对接考生,如何减轻不必要的交通出行压力,如何确保考点周围环境秩序,以及如何发挥爱心司机之间的联合作战能力、协调配合能力方面提供更多的服务。”

2024年,昭通市融媒体中心接过主办的接力棒,这一转变如同蝴蝶振翅,带来了传播格局的质变。传统媒体与新媒体深度融合,移动端成为主战场,短视频、直播等新形式让“爱心送考”的故事插上了翅膀。媒体的角色也悄然蜕变,从台前的动员者转向幕后的服务者。他们如同精密的钟表匠,精心打磨着每个细节:建立考生需求数据库,让爱心车辆与考生精准匹配;与交警部门联动,为送考车辆开辟绿色通道;组织司机培训,提升服务质量。当媒体人将工作重心放在优化流程、提升体验上时,爱心送考的齿轮运转得更加顺畅。

用生命影响生命,在爱心送考的大军中,有太多平凡而闪耀的身影。

216 名考生,13 年坚守,这些数字背后,是陈思贵师傅不为人知的付出。这位三级残疾的司机用行动证明:爱的传递不需要健全的双腿,只需要一颗温暖的心。幼年时,陈思贵得到社会爱心人士的关爱,在他心中化作了绵延不绝的暖流。2017年那场与时间的赛跑,他在脑海中绘制的“道路地图”成为考生心中永不褪色的温暖记忆。高考首日,一名考生因闹钟失灵,眼看就要错过考试。陈思贵接到求助后,凭借对道路的熟悉,最终在开考前1分钟将考生送达。“我小时候也得到过很多帮助,现在能把这份爱传递下去,我觉得很幸福。”他朴实的话语,道出了无数送考人的心声。

每年6月7日清晨,郭天果已把车擦洗得锃亮,后车窗“爱心送考”的标志在晨光中格外醒目。二十年间,这个习惯他从未改变——除了2023年心脏手术后短暂地缺席。“我的车不能不来。”电话那头的郭师傅声音哽咽,透过车窗仿佛能看到他湿润的眼眶……在他的坚持下,同事接力完成送考任务。当同事发来考生安全抵达的信息时,这位大叔像孩子一样笑出了眼泪。当被问及为何如此执着,他眼神坚定地说:“只要我还能开车就会一直送下去。”

武小清把“爱心送考”车贴仔细地贴在后车窗上。阳光透过薄雾照在车贴上,反射出温暖的光晕。12年前,她还是坐在送考车里的考生。如今,她已是一名人民教师。她感慨道:“在高考这个关键时刻,为考生和家长搭把手,既是致敬青春,也是履行社会责任。”2013年,家住城郊的武小清作为高考生,乘坐爱心送考车赴考,车上的关怀让她难忘。今年,她首次参加爱心送考,特意准备了轻音乐、矿泉水,仔细擦洗车辆、精心规划路线,用温暖陪伴考生。“我相信孩子们长大后也会传递爱心。”武小清笑着说。这正是“投我以木桃,报之以琼瑶”的美好传承。

还有孔师傅手术后仍惦记着送考,马大姐在丈夫住院时依然坚持送考,那些在送考路上收到的苹果与鞠躬,那些考生从受助者到志愿者的身份转变,如同珍珠般串联起“爱心送考”的温情链条。

数据显示,这样的爱心司机,昭通已有20000余名……

二十年时光,让“爱心送考”从一个单纯的公益活动,升华为昭通的城市文化符号。它如同一条无形的纽带,将政府、企业、市民紧紧相连,让“我是昭通人,关键时候看我的”成为共同的心声。市民对公共服务的期待,在这场接力中悄然改变:他们不再是被动的接受者,而是主动的参与者与创造者。

然而,前行的道路并非坦途。如何让老品牌焕发新活力,如何在传播碎片化的时代凝聚合力,成为亟待破解的课题。正如陈勋红所言:“我们要让交通更畅通,让城市更智慧,让服务更有温度。” 未来,随着“数据驱动”取代“经验驱动”“AI+民生”创新应用的探索,“爱心送考”必将迈向更广阔的天地,让群众享受可感可及的美好生活。

站在二十年的节点回望,“爱心送考”早已超越了送考本身。二十年爱心志愿者队伍壮大至20000余人,累计服务考生超100万人次。这100万人次的为爱奔赴,不仅仅是数字的累积,更是无数颗热忱之心的共鸣,在这段充满爱的旅途中,每一个人都是主角,每一份善意都是新时代昭通印象的生动样本。

在乌蒙山的褶皱里,金沙江的涛声中,一辆辆贴有爱心标识的车辆穿梭在大街小巷,这场没有终点的接力仍在继续。这流动的温暖底色,正随着滚滚车轮注入新时代的城市基因。

记者手记:

在昭通,有一种温暖叫作“爱心送考”。它不是一场短暂的热潮,而是一场持续二十年的全民接力,在城市的每个角落静静流淌,成为嵌入城市血脉的精神符号。作为一名记者,当我走进这场温暖盛事背后的故事时,才真正明白,这份坚持何以成为昭通人共同的骄傲。

我采访的马贤勇,是这场“爱心送考”最早的见证者之一。2006年,他还是一名新人,扛着一百多斤的直播设备下楼,架设、调试,只为能让考生在赶考路上多一份安心。二十年过去,他笑着回忆那段“笨拙却热血”的日子感慨道:“那时候的设备比现在落后多了,但信念却从来不曾打折。”平凡的媒体人,用声音、镜头和文字,构建起了爱心送考的信息网络。他们不仅是记录者,更是参与者,年复一年地在这片土地上播撒善意的种子。

在采访中,我遇到许多普通人,他们用行动诠释着什么是“爱的传递”。看到一辆辆贴着爱心标志的私家车缓缓驶过,车窗后面是一位微笑着的司机,他小心翼翼地调整着车内空调,确保考生能以最佳状态奔赴考场。那一刻,我突然明白,所谓“城市精神”,或许就是无数普通人坚持做一件温暖的小事,让善意在时间里生根发芽。

这是一场没有终点的马拉松。当考生鞠躬致谢时,当受助者变成志愿者时,我们看到的不仅是交通服务的升级,更是城市文明的成长。

在此,祝愿所有考生:一鸣从此始,相望青云端。