2025-05-21 10:00 来源:昭通日报

在威信县,革命老区的红色基因与“千万工程”经验深度融合,并为这片土地注入新的活力。作为长征途中“扎西会议”的召开地,威信县将“循序渐进、久久为功”的浙江经验转化为“红色引领、系统重塑”的振兴密码——从人居环境整治破题,向资源活化利用深化,在治理体系重构中实现可持续发展,走出一条革命老区振兴的新路径。

走进扎西镇庄子上,青石板路串联起红军标语馆、赤水家园馆等红色地标。游客驻足聆听革命故事,村民支起小吃摊,炸洋芋的香气与欢声笑语交织在一起,昔日的“空心村”如今游人如织。

庄子上是中央红军途经扎西时召开政治局会议的地方,通过“千万工程”的示范引领,当地将遗址修复与国家3A级旅游景区打造同步推进,“唤醒”沉睡的红色资源,打造研学旅游、庭院经济、精品民宿等新业态。景区开放至今,接待游客超10万人次,带动村集体经济公司收入突破50万元,30余名外出务工村民返乡就业。村民邵启银笑着说:“以前讲红军故事是忆苦,现在成了谋生的新饭碗。”这种改变源自“千万工程”的有机更新理念:不搞大拆大建,而是以微改造提升空间价值,推动红色资源转化为发展动力。

从扎西镇庄子上到水田镇水田社区,再到麟凤镇金鸡村等地,“千万工程”带来的“环境革命”正在重塑乡村面貌。曾经的水田社区高坎村民小组房屋杂乱、道路泥泞,如今白墙黛瓦的川南民居错落有致,墙面上的长征故事图案与房前屋后的绿树繁花相映成趣;麟凤镇金鸡村推行“厕所革命”、垃圾分类,从“杂物乱堆”的老旧村落蝶变为“云南省乡村振兴‘百千万’工程精品村”,通俗易懂的标语与整洁的巷道无声地讲述着乡风之变。近年来,威信县以人居环境整治为“先手棋”,累计改造房屋风貌千余户,硬化道路百余公里,新安装的路灯不仅照亮了村庄,更点亮了村民对美好生活的期待。双河苗族彝族乡半河村、水田镇水田社区、扎西镇大屏上等示范点,以人居环境改善为基础,将田园观光、农事体验与特色民宿深度融合,推动群众生活品质提升。

变化不止于“面子”。高田乡龙打沟村作为第三批全国乡村治理示范村,其“红马甲”志愿服务队定期带领村民整理庭院,修订完善的村规民约让移风易俗成为共识;水田镇龙洞村依托“全国文明村”招牌,将普法宣传、家风教育融入文明实践站,德治与法治理念悄然生根;双河乡楠木村在实践中形成的“建设—管理—维护”全周期治理闭环模式,让乡村从“一时美”向“持久美”转型。从“干部干、群众看”到“干群齐心共建”,乡贤带头、群众参与的治理模式让文明新风吹遍乡野,村民既是美丽乡村的建设者,更是幸福生活的受益人。楠木村村民郭发瑶指着家门口的水泥路感慨地说:“这些改变让我们看到了希望,也让大家更加珍惜现在的美好生活。只有大家拧成一股绳,才能把村庄建设得更加美好。”

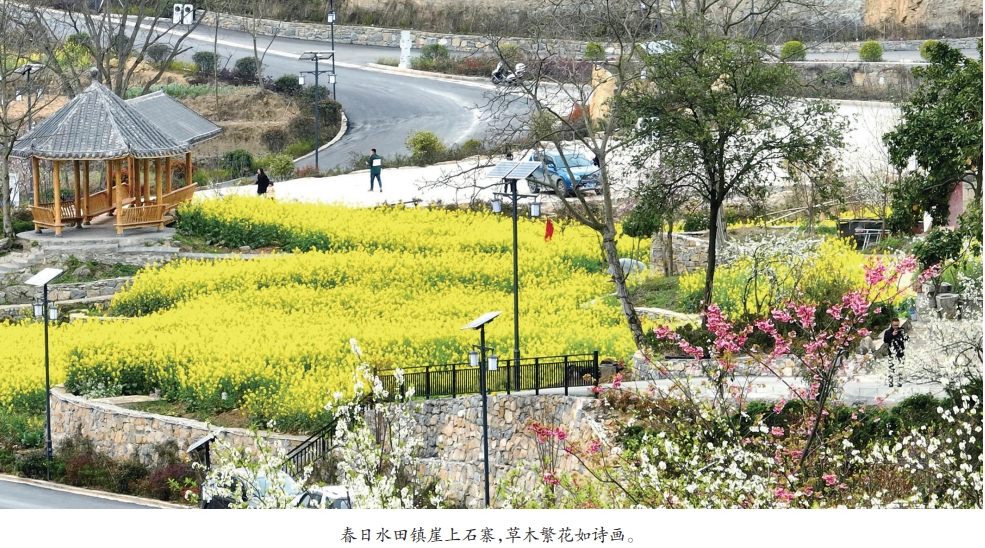

产业振兴是“千万工程”的重要实践路径。威信县深谙这一发展要义,在学用转化过程中,立足资源禀赋,坚持因地制宜、因村施策,让分散的要素聚起来、增收的渠道多起来。水田镇的崖上石寨巧妙转化地理劣势,依托险峻的地势发展生态旅游,建成游客服务中心和精品民宿等设施,2024年实现户均增收1.5万元;扎西镇的扎西红色小镇创新“红色+”业态,旅拍馆里的化妆师带领团队为游客定格“红色记忆”,家门口的岗位让更多年轻人选择留在家乡;长安镇推行“技术指导+保价收购”模式,带动942户农户规模种植辣椒2200余亩,让小辣椒成为富民大产业。这些生动实践正是“千万工程”经验在革命老区落地生根的写照。2024年,全县接待游客347万人次,实现旅游总收入39.6亿元,“红色+研学”“红色+康体”等新业态让资源优势真正转化为发展动能。

“千万工程”的深入推进,为威信县带来了实实在在的变化。2024年,全县基础设施建设全面提速:新修建的504公里村组公路、产业路如同毛细血管般延伸至每个村落,24个行政村完成生活污水治理,5项抗旱应急饮水工程让4.2万名群众喝上放心水,219个新建5G基站实现重点行政村全覆盖……基础设施的改善激活了发展动能,283名在外能人带着技术、资金和理念返乡创业,带动2145名群众实现“家门口”就业。

数据显示,2024年,全县农村常住居民人均可支配收入增长8%,如期实现万元以下低收入群体动态清零目标。从崎岖的山路到四通八达的路网,从外出务工到返乡创业,从饮水困难到安全供水,这片红色热土上的点滴变化,让老区群众真切感受到“道路通到家门口、产业兴在田地头、工作就在村里头”的幸福变迁。