2025-10-13 09:49 来源:昭通新闻网

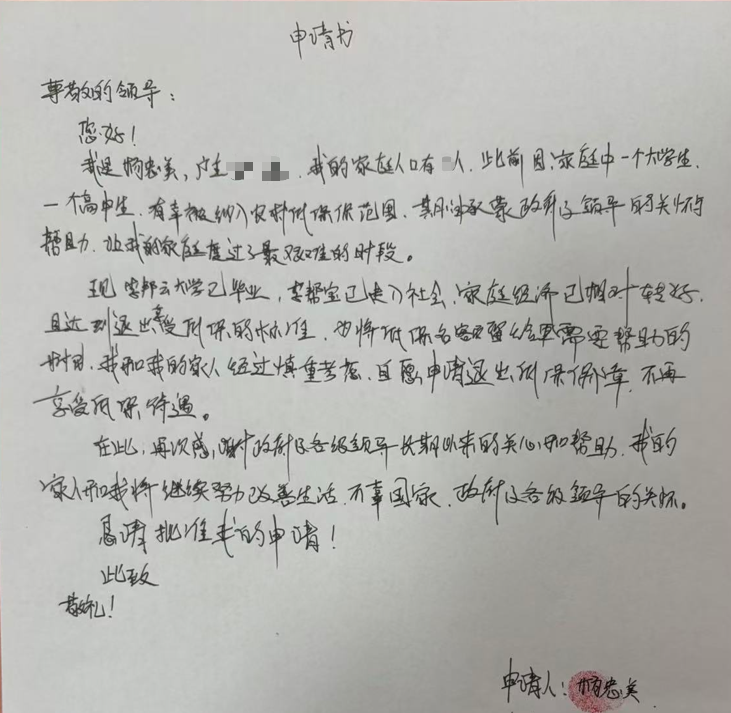

“感谢国家让孩子们安心读完书,现在家里条件好了,这份低保该留给更需要的人。”近日,在彝良县荞山镇双河村党群服务大厅里,村民杨忠美双手捧着一份字迹工整的纸张,郑重地递到工作人员面前。与常见的帮扶申请不同,这张纸上写的不是“求助”,而是经全家一致同意的“主动退出低保申请书”。

这纸申请书背后,藏着一个普通农村家庭与政策温暖交织的故事。几年前的杨忠美家,曾多次踌躇于入学通知书前。大儿子李邦云拿到大学录取通知书一年后,二儿子李邦宝也升入了高中,可全家的收入仅靠夫妻二人在家务农、偶尔打零工维持,两份通知书背后,是难以支撑的经济压力。

转机,藏在镇村干部一次寻常的入户走访里。了解到这个家庭的困境后,双河村委会反复研判,最终,在政策框架内,成功为兄弟二人申请了农村最低生活保障。“每月的低保金虽说不多,却实实在在减轻了我们家的负担。”回忆起当时的场景,杨忠美的语气里仍满是感激。此外,兄弟二人还享受了雨露计划、助学贷款等助学政策。

日子一天天好起来,杨忠美的语气也多了几分轻快。如今,杨忠美的两个儿子一同在山西省稳定就业,还每月寄回生活费,家里的日子渐渐有了起色。也是在这时,杨忠美主动找到村委会:“孩子都能自立了,这份低保该留给更需要的人。”

电话那头,李邦云的话更让人动容。他说:“读书时,低保金是‘雪中炭’;现在工作了,我得把它变成‘接力棒’。我将会努力工作、精进技能,用实际行动回报父母、回报关心过自己的人,更要回馈政府与社会。”这份“反哺”的心意,比任何承诺都更实在。

其实,杨忠美母子的选择,从来不是偶然。当下,在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的浪潮里,越来越多像他们这样的家庭,正从政策帮扶走向自主奋斗。有人靠种养殖摆脱贫困后,带着邻里一起闯市场;有人学成归来,把新技术带进田间地头;还有人像杨忠美这样,主动让出保障资源,让民生政策的“阳光”照向更需要的角落。

这份“不等不靠、懂得感恩”的内生动力,才是乡村振兴最坚实的“底气”。

通讯员:赵世伟 雷文彤 文/图