2025-09-30 10:07 来源:昭通新闻网

在大关县靖安新区,一座占地近5000平方米的钢架建筑内,机器的轰鸣声与敲击键盘的声音交织在一起,奏响了别样的“生产交响曲”。谁能想到,这里曾是为易地扶贫搬迁群众而建的扶贫车间,却一度陷入闲置困境。如今,它已成为连接百万亩竹海与广阔市场的“数字枢纽”,用数据流唤醒沉睡的资源,在盘活闲置资产的同时,助力搬迁群众真正实现“稳得住、能致富”。

闲置车间迎“竹”梦

搬迁群众稳就业

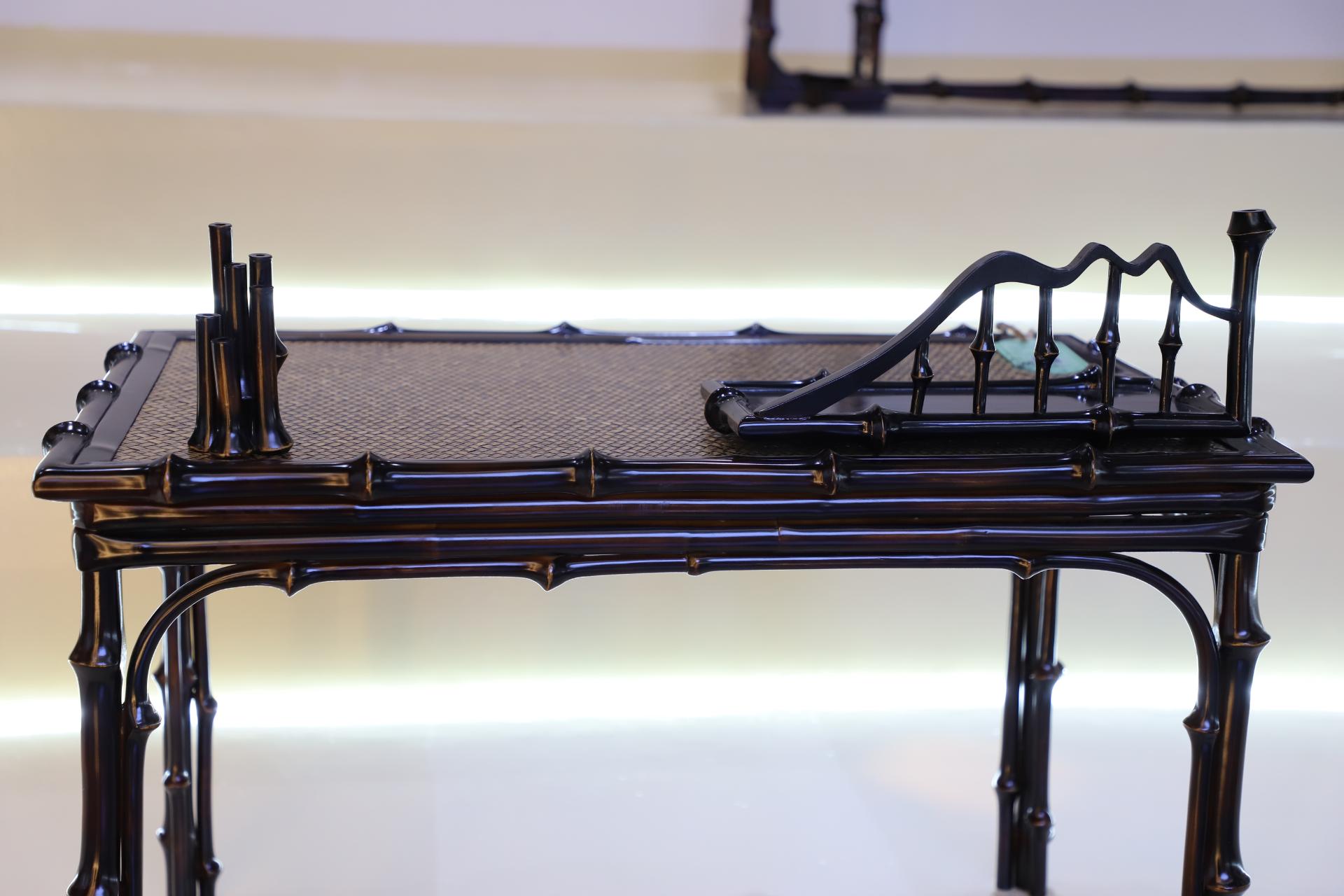

走进靖安竹材加工厂,一楼是宽敞明亮的竹产业供应链展销中心,各式竹制家具、工艺品琳琅满目;二楼、三楼则是繁忙的生产车间,工人们正熟练地进行着刮青、打磨、喷漆等工序。然而,这座总投资超过7200万元的建筑,在移交地方管理初期曾面临如何高效利用的挑战。

“不能让这么好的资产‘沉睡’下去。”云南大关产业园区党工委副书记张明全说。大关县拥有百万亩筇竹资源。依托这一特色优势,当地对车间进行提升改造,引进专业企业,让闲置资产焕发新生。

2024年5月,大关县金竹工艺品有限责任公司在此成立,8月正式开业。公司生产总监王竞介绍,目前公司有员工120人左右,大部分来自易地搬迁户和脱贫户。来自玉碗镇石灰村的搬迁户姚林宽,自去年7月公司成立初期就在此工作,如今已成为技术骨干,月收入5000多元。“在家门口就能找到稳定工作,不仅收入不错,还能照顾家里,我很满意。”姚林宽说。

“竹艺链”上云端

小竹子链动大市场

如何让深山的优质竹产品走向更广阔的市场?关键一步在于打通销售渠道。大关县与云南天度集团合作,成立天度信息产业(大关)有限公司,负责运营竹艺智造展销中心,打造了“竹艺链服务平台+电商直播”双平台模式。

“过去,产品销售八成靠线下,渠道窄。”天度信息产业(大关)有限公司负责人高志辉说,如今通过数字化平台,消费者动动手指就能“看基地、看工厂、看商品”,实现从竹林到成品的全流程实景溯源。在竹艺链服务平台终端,可以实时查看翠华镇兴隆村竹基地的雨情、土壤墒情,观察竹笋生长全过程;也能在线观摩大关旭红竹文化发展有限公司的工匠将竹子变成精美工艺品的数十道工序。

这种“所见即所得”的体验,增强了消费者的信任。平台自9月试运行以来,已吸引10家企业入驻,销售额实现稳步增长。高志辉预计,今年线上销售额可达300万元。

大关县金竹工艺品有限责任公司同样积极拥抱线上销售。“我们线上线下同步推进,不仅有天度公司帮我们做线上运营,开拓沿海市场,我们自己也有主播带货。”王竞说,公司产品已销往浙江、广东等沿海地区甚至海外。该公司与西南林业大学的合作产品,如可拆卸八角桌、圆形置物架等深受市场欢迎。

校企合作促创新

“智造”赋能产业升级

产业的可持续发展离不开科技创新。大关县金竹工艺品有限责任公司与西南林业大学建立了紧密的校企合作关系,在竹材材性研究、专业设备研发和产品设计上取得了突破。

“西南林业大学艺术设计学院提供了很多创新设计,机械学院研发的筇竹细长自动开切机、多轴自动钻孔机大幅提升了生产效率。”王竞说,这些设备使工厂效益提升了三分之二以上。学校还派出研究生到厂研学,为传统竹产业注入新活力。

自去年建厂以来,大关县金竹工艺品有限责任公司已研发生产筇竹精品家具、茶艺产品、文创产品等10余个系列,产值约600万元。公司计划培育“筇竹艺术品、竹编工艺品、筇竹艺术装饰和筇竹艺术培训基地”四大核心板块,打造筇竹艺术高地。

从“盘活”到“焕活”

竹产业之路越走越宽

靖安竹材加工厂的蜕变,是大关县推动竹产业从单一生产模式向一二三产业融合发展迈进的缩影。通过盘活闲置资产,引入数字化运营和科技创新,不仅解决了搬迁群众的就业问题,还打通了产业链条,让生态资源转化为经济优势。

“筇海化金山,竹梦塑未来。”大关县金竹工艺品有限责任公司的愿景正在成为现实。随着“以竹代塑”战略机遇的到来,大关竹产业正朝着“生态建设产业化,产业发展生态化”的目标稳步迈进。这座曾经的扶贫车间,如今已成为连接传统与现代、山区与市场的重要桥梁,见证着搬迁群众安居乐业、乡村振兴稳步推进的新篇章。

通讯员:何桂花 陈际群 文/图